СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА И АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №10(197)2024

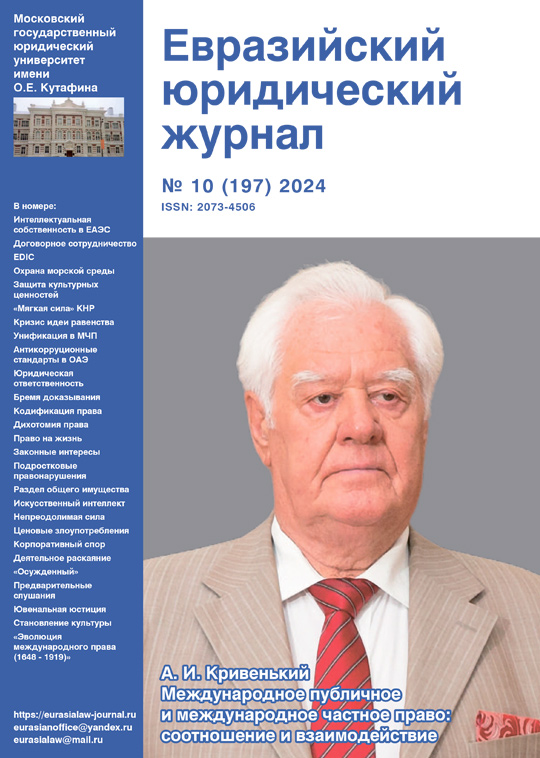

PERSONA GRATA

А. И. КРИВЕНЬКИЙ:

А. И. КРИВЕНЬКИЙ:

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО: СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Интервью с доктором исторических наук, профессором Кривеньким Александром Ивановичем.

A. I. KRIVENKIY:

PUBLIC INTERNATIONAL AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW: CORRELATION AND INTERACTION

Interview with Alexander Ivanovich Krivenkiy, Ph.D. in historical sciences, professor.

Визитная карточка:

Кривенький Александр Иванович, доктор исторических наук, с 2007 г. профессор права, почетный работник высшего профессионального образования.

Дитя двух столетий. Родился 27 февраля 1937 г. в селе Комиссаровка, Днепропетровской области УССР. В 1960 г. после службы в Советской армии поступил на исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, который успешно окончил в 1965 г. После окончания МГУ преподавал и серьезно занялся изучением международного права, а после распада Советского Союза начал осваивать гражданское и международное частное право. С 1998 г. занялся научно-преподавательской деятельностью, стал профессором Московского социального университета, заведующим кафедрой международного права. С 2003 г. проректор по научной работе в Московском государственном социально-гуманитарном институте. С 2008 г. профессор, заведующий кафедрой международного права и прав человека в Московском городском педагогическом университете.

Сфера научных интересов: международное право, международное частное право, образовательное право, в частности образование в условиях глобализации и формирования глобального образования.

За период научно-педагогической деятельности подготовил шесть изданий учебника по международному частному праву, несколько учебных пособий по международному частному и международному праву, учебник по международному экологическому праву, монографии по истории государства и права, международному частному праву, образованию, свыше 100 статей по самым разным вопросам названных отраслей права. Под научным руководством профессора А. И. Кривенького успешно защищено 8 диссертаций (1 – по истории и 7 – по проблемам международного частного права).

Кривенький Александр Иванович, доктор исторических наук, с 2007 г. профессор права, почетный работник высшего профессионального образования.

Дитя двух столетий. Родился 27 февраля 1937 г. в селе Комиссаровка, Днепропетровской области УССР. В 1960 г. после службы в Советской армии поступил на исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, который успешно окончил в 1965 г. После окончания МГУ преподавал и серьезно занялся изучением международного права, а после распада Советского Союза начал осваивать гражданское и международное частное право. С 1998 г. занялся научно-преподавательской деятельностью, стал профессором Московского социального университета, заведующим кафедрой международного права. С 2003 г. проректор по научной работе в Московском государственном социально-гуманитарном институте. С 2008 г. профессор, заведующий кафедрой международного права и прав человека в Московском городском педагогическом университете.

Сфера научных интересов: международное право, международное частное право, образовательное право, в частности образование в условиях глобализации и формирования глобального образования.

За период научно-педагогической деятельности подготовил шесть изданий учебника по международному частному праву, несколько учебных пособий по международному частному и международному праву, учебник по международному экологическому праву, монографии по истории государства и права, международному частному праву, образованию, свыше 100 статей по самым разным вопросам названных отраслей права. Под научным руководством профессора А. И. Кривенького успешно защищено 8 диссертаций (1 – по истории и 7 – по проблемам международного частного права).

PERSONA GRATA

А. И. Кривенький:

Международное публичное и международное частное право: соотношение и взаимодействие

Интервью с доктором исторических наук, профессором Кривеньким Александром Ивановичем

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Гигинейшвили М. Т.

Международное договорное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

Набиуллин Б. Ю.

Мировой опыт использования научно-аналитических центров в сфере интеллектуальной собственности и его применение на территории ЕАЭС

Скобилева И. В., Махонин Д. Д., Усачев А. С.

Защита прав женщин в международном праве: нормативное регулирование

Грушин Ю. О.

Предварительный анализ механизма Европейских цифровых инфраструктурных консорциумов (EDIC)

Евдокимова А. А.

Влияние односторонних принудительных мер на реализацию международно-правовых обязательств по защите прав человека

Мухаметгареева Н. М., Юсупова З. А.

Международно-правовая охрана морской среды и биологических водных ресурсов от загрязнения

Парамузова О. Г., Бова Э. И.

Политико-правовой дискурс относительно эффективности международно-правового механизма защиты культурных ценностей

Лю Юань

«Мягкая сила» КНР в Северной Африке: сотрудничество в сферах образования и культуры

Монахов Г. Д., Тушаков Р. Р.

Нормативная сила Китая в продвижении им своего понимания прав человека

Сечин Д. С.

Кризис идеи равенства в современном международном праве

Софьина О. А.

Международные публичные правовые аспекты регулирования морской и экологической безопасности морских перевозок между Российской Федерацией и государствами-членами Европейского союза в условиях санкций

Идельбаева Г. И.

Признание международного договора недействительным и его правовые последствия

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Башилов Б. И., Олейник А. Д.

Отдельные принципы процедуры трансграничного банкротства в странах африканского региона в условиях цифровизации судопроизводства

Некрасов И. А.

Унификация сверхимперативных норм в международном частном праве

Зарубина Э. А.

Онлайн платформы разрешения споров из договоров с участием потребителя

ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

Живодрова С. А., Живодрова Н. А.

Антикорруционные стандарты Объединенных Арабских Эмиратов при размещении государственных заказов

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Серкеров С. Э., Абдулмуталимова З. М., Гасаналиева К. М.

Понятие и специфика института юридической ответственности: историко-правовой анализ

Зубкова А. С.

К вопросу о существовании комплексных отраслей права в современной правовой системе России

Леднев А. А.

Экспериментальные правоотношения: особенности и классификация

Степаненко А. С.

Место и роль института гражданского общества в системе теории государства и права

Худойкина Т. В., Бузаков А. Ю.

Юридико-коммуникативная компетентность юриста в процессе разрешения семейных конфликтов (с проведением психолого-педагогической экспертизы)

Шамгунова М. И.

Проблемы распределения бремени доказывания в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности при исключении общества из ЕГРЮЛ

Колесов М. С.

Политико-правовые идеи Самюэля Хангтингтона: непреходящая актуальность

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Арсеньева Г. В., Корчагина И. В., Храмова И. С.

Ретроспектива отечественного законодательства в области социальной защиты многодетных семей

Гаращенко А. Ю.

Кодификация права в условиях НЭПа: правовые трансформации и их последствия

Зайцева Ю. В.

К вопросу о значении образования как условия устойчивого развития государства в трудах западноевропейских авторов XVII – начала XVIII вв.

Недзелюк Т. Г.

Государственно-конфессиональная политика в Тыве: по материалам канцелярии Амбын-нойона Танну-Урянхая в Государственном архиве Республики Тыва

Павлов О. В.

Дихотомия права собственности. Гражданское общество в наследии Империи Древний Рим. Объективация истории как фактор преемственности Древнего Рима

Патраш Н. В.

Организация медико-санитарного обеспечения Гдовского дома заключения в 1920-х гг.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Гоглева К. Ю.

Традиционные духовно-нравственные символы веры как объект конституционно-правовой охраны

Ермолаев В. О., Михеева Т. Н.

Основные формы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в единой системе публичной власти

Комбарова Е. В.

Конституционно-правовой механизм взаимодействия органов публичной власти в России

Магомедова З. А.

Право на жизнь в российском конституционном праве

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Алфёров С. Н.

Актуальные направления деятельности прокуратуры за исполнением законов в экологической сфере (на материалах Республики Крым)

Андреев Б. С., Абрамитов С. А., Днепровская М. А.

Законные интересы на гражданской службе: к вопросу использования термина в региональном законодательстве

Будникова А. Б.

Отдельные аспекты правового регулирования административной ответственности за незаконное употребление наркотиков по законодательству России и стран СНГ

Волков П. А., Панфилова О. В.

К вопросу об административной ответственности за мелкое хулиганство на объектах железнодорожного транспорта

Зырянов И. В., Билоконь В. П.

Профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность

Максимов С. Н.

Специфика применения методологии синергетики для формирования динамической модели административно-правового обеспечения экономической безопасности

Осетрова А. Ю., Степанова Е. В.

Правовые аспекты оздоровления водных объектов и повышения устойчивости водохозяйственных систем в России и странах ближнего зарубежья

Пономаренко А. А.

Управление и регулирование качеством окружающей среды в энергетике: правовой аспект

Савочкина Д. О., Горошко О. В., Дежурный А. А.

Административный надзор как мера государственного принуждения

Федоров А. В., Соломко В. А., Новичкова Е. Е.

Вопросы системной профилактики подростковых правонарушений

Челпанова М. М., Билоконь В. П.

Полномочия участкового уполномоченного полиции по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних

Шестак В. С.

К вопросу о национальной безопасности как объекте административно-правового обеспечения

Халилев Р. А.

Пути и способы решения проблем, связанных с реализацией прав и обязанностей участковых уполномоченных полиции

Динисламова А. З.

К вопросу о правовой ревизии и уточнении информационного терминологического аппарата в отечественной правовой системе

Зырянов И. В., Дежурный А. А., Турская Е. Р.

Многофакторный анализ как метод изучения причин и условий, способствующих совершению насильственных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений

Нурмухаммадзода Ф. Д.

Роль административно-правового регулирования политики информационной безопасности в органах местного самоуправления в Республике Таджикистан

Мардонзода С. Р.

О новом подходе к анализу миграционного законодательства Российской Федерации и Республики Таджикистан

Понежина Л. Ю., Понежин М. Ю.

Ретроспективная характеристика правовых основ оборота холодного оружия

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Ананьева Е. О., Кашинцева И. Л.

К вопросу о соблюдении отдельных гражданских прав осужденных

Александров А. А., Ермолина М. А.

Критерии определения капитальности объектов недвижимости

Литвинов Р. В.

К вопросу о разделе общего имущества супругов

Смирнова М. И., Балацкая Ю. Ю.

Реализация права людей с ограниченными возможностями по трудоустройству и образованию в России и Швейцарии: сравнительный анализ

Ястремский И. А.

К вопросу правовой защиты такого объекта гражданских прав как изображение пациента клиники пластической хирургии

Гаймалеева А. Т.

К вопросу о соотношении неосновательного обогащения с иными требованиями о защите гражданских прав

Галимханов И. А.

К вопросу об относительной недействительности сделок

Гришин С. М.

Большие данные, интернет вещей, цифровой медицинский профиль гражданина и электронная медицинская карта в контексте правового регулирования цифровизации здравоохранения

Дальхеев А. А.

Правовой режим тепловых сетей: распределение бремени содержания

Заглядина Я. А.

Генезис правового регулирования противодействия недобросовестной конкуренции, связанной с неправомерным использованием информации

Кудрин А. С.,

К вопросу о развитии коллективно-договорного регулирования в России: исторические аспекты

Мамаханов Г. С.

Непреодолимая сила в рамках договора строительного подряда в условиях меняющихся реалий: от пандемии COVID-19 до неправомерных действий недружественных стран на территории России во время Специальной военной операции

Михайлова Д. В.

Содержание реестра товарных знаков и знаков обслуживания как способ определения пределов правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания

Ястремский И. А.

Доказательственное значение заключения специалиста на ранее проведенную судебно-медицинскую экспертизу по спору пациента с клиникой пластической хирургии

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Петров И. В., Дементеева И. И.

Современные тенденции применения цифровых технологий в гражданском и арбитражном процессе

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Алиев Ш. И., Алиев А. Ш.

Социальное партнерство как форма сотрудничества

Владимирова О. А., Семёнов Д. Т., Кадынцева М. А.

Поддержка многодетных семей: опыт регионов

Горелов Р. О.

Проблемы правового регулирования срочных трудовых договоров

Кожухова Г. С., Колодкина В. Н.

Анализ некоторых характеристик видов трудового договора

ТОРГОВОЕ ПРАВО

Василевский И. С.

Преодоление корпоративного дедлока, осложненного равным распределением долей уставного капитала общества с ограниченной ответственностью между участниками, путем принудительного исключения участника

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Осипов А. С.

Правовое регулирование управления кредитными корпорациями в период действия временной администрации

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО

Ханчукаева Л. А.

Ценовые злоупотребления доминирующим положением на рынке с использованием цифровых платформ

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Сметанин А. И.

Корпоративный спор как предмет судебного разбирательства: критерии и проблемы квалификации

Третьяков Р. В.

Вопросы определения понятия корпоративного конфликта

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Кабыш Н. Ф.

Экология в Дагестане: современное состояние и актуальные проблемы

Смирнова А. В.

Нормативы градостроительного проектирования как основа соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду

Сухова Е. А., Абанина Е. Н.

Добровольный углеродный рынок: механизм функционирования, преимущества, зарубежный опыт правового регулирования

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Алиев Ш. И., Таилова А. Г., Пайзулаева Б. А.

Особенности применения института деятельного раскаяния в нормах УК РФ

Ардашев Р. Г., Лесникова Д. И.

К вопросу о нетрадиционных методах раскрытия преступлений прошлых лет

Алиева К. З., Зейналов М. М.

Основания применения принудительных мер медицинского характера теоретико-практический аспект

Гусева Е. В.

Правовое содержание понятия «осужденный»

Идрисова А. Д., Марианов А. А.

Влияние объекта преступления на квалификацию уголовно-правовых деяний

Зинченко Н. Н.

Развитие электронных платежных систем и их влияние на криминогенную обстановку в России

Корнев А. С.

Проблемы использования терминологии в сфере искусственного интеллекта

Латыпова Д. М., Мусалева А. В.

Проблемы законодательной регламентации уголовной ответственности за захват заложников

Мальцева С. Н., Сулейманов Т. А.

Правовая природа преступлений против общественной безопасности

Пирова Р. Н.

Проблемы противодействия коррупции в правоохранительных органах

Семенов С. Г., Родителева Я. Н., Бурлин С. В., Зимин Н. В.

Эксцесс исполнителя в уголовном праве: проблемы квалификации и судебной практики

Нигматуллин Р. В.

К проблеме сотрудничества стран БРИКС по противодействию терроризму

Таова Л. Ю.

Уголовно-правовая характеристика преступлений против личности

Трудов И. Ю.

К вопросу о профилактики преступности несовершеннолетних и их особенностях

Тюнин В. И., Кирикова М. В.

К вопросу о некоторых признаках объективной стороны хулиганства

Урусов З. Х., Дикинов А. Х.

Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации в России

Шугаибова С. Ш., Марианов А. А.

К вопросу о понятии института административной преюдиции в уголовном праве современной России

Хуссейн Анмар Талал Хуссейн

Правовой статус несовершеннолетних в республике Ирак: сравнительный анализ

Хутов К. М.

Некоторые проблемы регламентации уголовной ответственности за ограничение конкуренции на товарных рынках

Пискур А. В.

Меры по профилактике коррупции в органах внутренних дел: практическое применение и проблемы реализации на примере Российской Федерации и Кыргызской Республики

Балабкин Д. А., Абросимов И. С., Мартинчук Н. А.

К вопросу о роли антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в системе противодействия коррупции

Хуинь Хыу Тинь

Некоторые ограничения в уголовном законодательстве Вьетнама, касающихся незаконных вынесений приговоров и рекомендации по совершенствованию

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Абдурахмонов Д. А.

Взаимодействие уполномоченных органов при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам экономической направленности в настоящих реалиях (на примере Российской Федерации и Республики Таджикистан)

Абдурахманов Ш. С., Асадуева С. А.

Обвинительное заключение как итоговый процессуальный документ уголовного дела

Замуруева Е. Ю.

Использование электронных доказательств в уголовном процессе

Ибрагимов М. И., Бегова Д. Я.

Основания проведения предварительного слушания в уголовном процессе

Корнелюк О. В., Лифанова М. В.

Преимущества и недостатки особого порядка судебного разбирательства

Масленникова Е. А.

Уголовный и уголовно-процессуальный аспект расследования мошенничества, совершенного осужденными к лишению свободы

Овчинникова Е. О.

Политико-правовые вопросы экстрадиции Российской Федерацией граждан в качестве государства – члена объединения БРИКС: к постановке проблемы

Олифиренко Е. П.

Анализ практики реализации прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации

Саакян А. Г., Скориков Д. Г.

Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности производства очной ставки

Щербинин Е. С., Хрущев А. В.

Уголовно-процессуальные особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности

Абдурахманов Ш. С., Асадуева С. А.

Нарушение требований УПК РФ к составлению обвинительного заключения как основание к возвращению уголовного дела

Ибрагимов М. И., Бегова Д. Я.

Порядок проведения предварительного слушания

Туршин А. И.

Место искусственного интеллекта в доказывании при отправлении правосудия по уголовному делу

Шеколенко А. П.

Оценка достаточности доказательств по итогам предварительного слушания

Часовникова О. Г., Смольяков А. А., Мезенцев И. В.

Сравнительные особенности деятельности прокурора в Российской Федерации и в Республике Беларусь

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Бажанов С. А.

Вопросы имущественных отношений у осужденных к принудительным работам

Головастова Ю. А., Гордополов А. Н.

Поведение осужденных, отбывающих лишение свободы, как критерий оценки их личности и степени исправления

Котляров А. А.

Иерархическое распределение осужденных и перечень необходимых знаний, необходимых для сотрудника УИС

Максименко М. В.

Зарубежный опыт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества

Михеева С. В., Дериглазова О. А.

Вопросы уголовной ответственности за передачу средств связи и их компонентов осужденным

Скобелева О. О.

Особенности исправительного воздействия на осужденных к пожизненному лишению свободы

КРИМИНАЛИСТИКА

Внуков В. И., Сигерич М. Я.

Отдельные вопросы технико-криминалистического исследования пересекающихся штрихов, выполненные современными материалами письма

Джурук Д. С., Щеглов А. И., Пушечников А. А.

Понятие, содержание и система криминалистического обеспечения расследования мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Залескина А. Н., Яцкина И. А.

Применение практико-ориентированного подхода в профессиональной подготовке сотрудников подразделений следствия и дознания

Рыжков И. В., Саакян А. Г.

Современное состояние информационного обеспечения судебно-экспертной и технико-криминалистической деятельности

Файзуллина А. А.

Мотивация преступного поведения серийных убийц

Шарифулин А. А., Шарифулин Г. А.

К вопросу об особенностях криминалистической характеристики хищений безналичных денежных средств физических лиц

Клюева Ю. А.

Определяющая роль предварительной стадии исследования в судебной экспертизе психоактивных веществ

Манакова Е. А.

Специальное программное обеспечение как разновидность специальных технических средств, применяемых следователем при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

КРИМИНОЛОГИЯ

Биченова А. Р., Боруксон С. Л.

Особенности личности насильственного преступника

Вторушина В. В.

Вооруженные нападения на образовательные учреждения как объект криминологического исследования

Лутцева К. В.

Оказание наркологической помощи осужденным, больным наркоманией, в системе предупреждения наркопреступности

Павлик Е. М., Яхонтова О. С.

Основные направления профилактики хищений транспортных средств

Рагулина А. В.

Составы ятрогенных преступлений и проблемы правоприменительной практики

Шугаибова С. Ш., Марианов А. А.

Криминологические аспекты изнасилования

Федоров А. Ф., Семенюк Р. А.

Виктимологическая профилактика мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Фризен П. Д., Решетникова С. А.

Социально-экономические детерминанты женской преступности на современном этапе

Алиева А. И.

Экология проживания и ее влияние на криминогенное поведение подростков

СУДОПРОИЗВОДСТВО

Редькина Е. Н.

О становлении ювенальной юстиции в Российской Федерации на современном этапе

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Мороз С. А.

Статистический анализ данных при внедрении автоматизации судебного процесса в ходе судебного дозора для выявления общих факторов, препятствующему развитию и становлению правосудия в РФ

Урусов З. Х.

Правовое положение верховного суда России в судебной системе страны: теоретические и практические аспекты

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Ахияров Р. А., Годовых А. А., Байкалов В. А.

Психофизиологические аспекты стрельбы: стресс-менеджмент и концентрация внимания у курсантов

Ильина О. В.

Информационное обеспечение управления в органах внутренних дел РФ

Киреев И. М., Хабаров Д. В., Иванченко Е. С.

Вопросы применения беспилотных летательных аппаратов в практической деятельности органов внутренних дел

Кошкарова Ю. А., Астахова А. А.

Особенности развития полиции Таиланда: история и современность

Малкова Л. Л.

Социальные гарантии сотрудников УИС: проблемы и пути их решения

Магомедалиев А. М., Якушев Э. В., Горягин Р. А.

Внедрение системного подхода в управленческую деятельность в правоохранительных органах России: перспективы развития и совершенствования

Мартыненко В. С., Карелкин Е. Н., Борисова Н. И., Бойко А. Д.

Педагогическая система организации физической подготовки и спорта в образовательных организациях МВД России

Мирзаев М. А., Исамагомедов А. М.

Понятие, значение, особенности судебной власти в Российской Федерации

Панова О. С., Подольский В. В., Закомалдин А. С.

Физическая подготовка как ключевой компонент профессиональной компетентности сотрудника органов внутренних дел

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО

Доронин Ю. П.

Интегративная направленность российского права в антиэкстремистском сотрудничестве

Овчинский А. С., Журавленко Н. И., Аюпова А. Р.

Применение структурного анализа в информационном противоборстве с деструктивными сетевыми сообществами

ПЕДАГОГИКА И ПРАВО

Алиева А. И.

Интеграция спортивных программ в систему профилактики подростковой преступности: российский и зарубежный опыт

Вербилов А. Ф., Ураев Р. Р., Жукова А. И., Косовская Д. В.

Интерактивные методы, применяемые при обучении будущих юристов: перспективы и особенности реализации

Дадов А. В.

Особенности применения инновационных технологий в процессе физической подготовки слушателей, курсантов образовательных организаций МВД России

Жабкин А. С., Линевич Я. В., Косовский В. Б., Стрижанов А. В.

Интерактивные методы обучения, применяемые в вузах системы МВД России

Зорина Н. С., Царькова Е. Г.

Социально-педагогические аспекты адаптации несовершеннолетних осужденных

Звягина А. В., Кутинова А. О.

Обеспечение научной деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации посредством подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации

Лавриченко Р. К., Ковалев В. В., Артамонова М. А., Таранин М. А.

Образовательные технологии, применяемые при обучении курсантов и слушателей вузов системы МВД России

Филимонов Р. Н., Мухин И. А., Панькин А. М., Боровенский А. А.

Развитие способности самосовершенствования в рамках самостоятельной физической подготовки обучающихся образовательных организаций МВД России

Сапронов С. В., Байрамов С. А., Будник Н. С.

Анализ влияния симуляторов на повышение навыков огневой подготовки курсантов

Зорина Н. С., Царькова Е. Г.

Общая характеристика несовершеннолетних осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях ФСИН России

ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО

Идрисов И. К., Павлов И. М., Мандрыка Ю. С., Бухтояров И. И.

Факторы, оказывающие влияние на поведения несовершеннолетних и некоторые аспекты работы сотрудников полиции с трудными подростками

Мандрыка Ю. С., Линевич Я. В., Юзьвак С. А., Цуров Т. Б.

О значимости развития коммуникативных навыков сотрудников полиции

Мартынюк С. Н., Мухатаев Н. А., Лазарев В. Ю., Бурлин С. В.

Развитие стрессоустойчивости сотрудников полиции при выполнении задач в особых условиях

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Рыженков Р. А.

Государственное принуждение в условиях цифровой трансформации: некоторые проблемные аспекты

Хабибуллина Г. Р., Галеев Р. И.

Право на труд в контексте государственной политики обеспечения занятости населения

Суханов С. А.

Валютное регулирование в цифровой экономике: правовой аспект

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Кабакова Е. С., Литвинов Р. В.

Временное освобождение лиц, пострадавших от тяжких преступлений, от уплаты налогов

ЯЗЫК И ПРАВО

Масло Ю. В.

Трудности перевода международно-правовых документов

ЭКОНОМИКА. ПРАВО. СОЦИУМ

Абрамович Е. Т.

Проблемы и перспективы развития таможенных органов в обозримом будущем

Амирова И. Г., Сулейманова А. М.

Проблемы функционирования региональных коммерческих банков

Бади Ашраф, Руднева Ю. Р.

Методы управления инновационной деятельностью предприятий на основе проектного подхода

Кобичева А. М., Баранова Т. А.

Анализ эффективности технологии чат-бота при изучении иностранных языков

Соловьева И. А., Авдеева Л. А., Амангильдина Р. Ф.

К вопросу об оценке эффективности системы управления персоналом организации

Тукаева Ф. А.

Эффективность использования оборотных активов в сельскохозяйственных предприятиях Республики Башкортостан

Орлова В. А.

Теоретико-методический базис анализа результативности инноваций в условиях ориентации на устойчивое развитие

ФИЛОСОФИЯ. ПРАВО. СОЦИУМ

Альшевская Л. В.

Категория причинности в онтологическом учении В. В. Розанова (1856 – 1919)

Вахнина Е. А.

Межкультурное взаимодействие России и Китая на региональном уровне

Везломцев В. Е.

Современный дискурс коррупции

Виноградова В. И.

Антропологические концепции в духовном наследии Феодосия Печерского

Даллакян К. А., Кунгурцева Г. Ф.

Ценностные основания самоидентификации личности студента

Данилов В. Л.

Государственно-конфессиональные отношения в России в ХХ-XXI вв.

Рубанцова Т. А., Сотникова Е. В., Хаяров Д. Г.

Духовные истоки гуманизма в Средние века

Рудкевич Е. Ю.

Война: социальное изменение или изменение социального?

Сабирзянов А. М.

Категория «воля к власти» в контексте экологической философии

Федяев Д. М., Федяева Н. Д.

Индустриальный фактор становления культуры

Фролова И. В., Фролов К. А., Лукманова Р. Х.

Социальная солидарность через гуманитарные дисциплины вуза: перспективы проектного подхода

Шевлякова Т. А., Орлова В. В.

Динамика представлений о медиации в истории социально-философской мысли

Ключкова Е. Ю.

Социокультурные горизонты деятельности звукорежиссёра в перспективе философского анализа

Альшевская Л. В.

Философия и методология науки В. В. Розанова

Близнюк А. Г.

Особенности понимания феномена родства в классических антропологических исследованиях

Казиев Н. Р.

Эволюция понятия «братство» в социальной философии

Кархоткина А. О.

Феномен карьеры в жизни современного россиянина

Плинцовский А. С.

Инклюзивный потенциал философских интерпретаций творчества в западноевропейской перспективе

Кубрикова А. С., Лисина Л. Г.

Историческое развитие государства и эволюция государственности: двуединство процесса

Романовская В. Б., Крымов А. В.

Государственно-правовые идеалы и ценности: Запад и Россия

Бикметов Е. Ю., Гарипова Г. Р., Иткулова Л. А., Лукьянов А. В., Пушкарева М. А.

Этика долга как методологическая программа исследования экологического мышления и поведения в условиях инвайронментального кризиса

Тимощук А. С.

Анклавизация России как угроза устойчивости

Рудкевич Е. Ю.

Война: концептуализация понятия в работе Х. Хофмайстера «Воля к войне или бессилие политики»

Сигаури-Горский Е. Р.

Взаимные уроки «Пути АСЕАН» и Евразийской интеграции в условиях зарождения многополярного мирового порядка: вопросы социологии права и политической философии

Разинкова О. И.

Особенности формирования «сетевой личности» ребенка: социально-философский анализ

Файзуллин Ф. С., Комиссаров С. Н., Гезaлoв A. А.

Актуализация проблем развития национальных культур России в условиях глобализации

Силютина А. В.

Социально-философский аспект корреляции традиций и инноваций в социальной динамике современного общества

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ

Бурьянов С. А.

Трудный путь от права силы к силе права и от баланса сил к балансу интересов. поиск будущего международного права через осмысление его прошлого в монографии доктора юридических наук Фархутдинова Инсура Забировича «Эволюция международного права от Вестфаля до Версаля (1648 – 1919)». – М.: Инфра-М, 2024. – 446 с.

А. И. Кривенький:

Международное публичное и международное частное право: соотношение и взаимодействие

Интервью с доктором исторических наук, профессором Кривеньким Александром Ивановичем

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Гигинейшвили М. Т.

Международное договорное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

Набиуллин Б. Ю.

Мировой опыт использования научно-аналитических центров в сфере интеллектуальной собственности и его применение на территории ЕАЭС

Скобилева И. В., Махонин Д. Д., Усачев А. С.

Защита прав женщин в международном праве: нормативное регулирование

Грушин Ю. О.

Предварительный анализ механизма Европейских цифровых инфраструктурных консорциумов (EDIC)

Евдокимова А. А.

Влияние односторонних принудительных мер на реализацию международно-правовых обязательств по защите прав человека

Мухаметгареева Н. М., Юсупова З. А.

Международно-правовая охрана морской среды и биологических водных ресурсов от загрязнения

Парамузова О. Г., Бова Э. И.

Политико-правовой дискурс относительно эффективности международно-правового механизма защиты культурных ценностей

Лю Юань

«Мягкая сила» КНР в Северной Африке: сотрудничество в сферах образования и культуры

Монахов Г. Д., Тушаков Р. Р.

Нормативная сила Китая в продвижении им своего понимания прав человека

Сечин Д. С.

Кризис идеи равенства в современном международном праве

Софьина О. А.

Международные публичные правовые аспекты регулирования морской и экологической безопасности морских перевозок между Российской Федерацией и государствами-членами Европейского союза в условиях санкций

Идельбаева Г. И.

Признание международного договора недействительным и его правовые последствия

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Башилов Б. И., Олейник А. Д.

Отдельные принципы процедуры трансграничного банкротства в странах африканского региона в условиях цифровизации судопроизводства

Некрасов И. А.

Унификация сверхимперативных норм в международном частном праве

Зарубина Э. А.

Онлайн платформы разрешения споров из договоров с участием потребителя

ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

Живодрова С. А., Живодрова Н. А.

Антикорруционные стандарты Объединенных Арабских Эмиратов при размещении государственных заказов

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Серкеров С. Э., Абдулмуталимова З. М., Гасаналиева К. М.

Понятие и специфика института юридической ответственности: историко-правовой анализ

Зубкова А. С.

К вопросу о существовании комплексных отраслей права в современной правовой системе России

Леднев А. А.

Экспериментальные правоотношения: особенности и классификация

Степаненко А. С.

Место и роль института гражданского общества в системе теории государства и права

Худойкина Т. В., Бузаков А. Ю.

Юридико-коммуникативная компетентность юриста в процессе разрешения семейных конфликтов (с проведением психолого-педагогической экспертизы)

Шамгунова М. И.

Проблемы распределения бремени доказывания в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности при исключении общества из ЕГРЮЛ

Колесов М. С.

Политико-правовые идеи Самюэля Хангтингтона: непреходящая актуальность

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Арсеньева Г. В., Корчагина И. В., Храмова И. С.

Ретроспектива отечественного законодательства в области социальной защиты многодетных семей

Гаращенко А. Ю.

Кодификация права в условиях НЭПа: правовые трансформации и их последствия

Зайцева Ю. В.

К вопросу о значении образования как условия устойчивого развития государства в трудах западноевропейских авторов XVII – начала XVIII вв.

Недзелюк Т. Г.

Государственно-конфессиональная политика в Тыве: по материалам канцелярии Амбын-нойона Танну-Урянхая в Государственном архиве Республики Тыва

Павлов О. В.

Дихотомия права собственности. Гражданское общество в наследии Империи Древний Рим. Объективация истории как фактор преемственности Древнего Рима

Патраш Н. В.

Организация медико-санитарного обеспечения Гдовского дома заключения в 1920-х гг.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Гоглева К. Ю.

Традиционные духовно-нравственные символы веры как объект конституционно-правовой охраны

Ермолаев В. О., Михеева Т. Н.

Основные формы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в единой системе публичной власти

Комбарова Е. В.

Конституционно-правовой механизм взаимодействия органов публичной власти в России

Магомедова З. А.

Право на жизнь в российском конституционном праве

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Алфёров С. Н.

Актуальные направления деятельности прокуратуры за исполнением законов в экологической сфере (на материалах Республики Крым)

Андреев Б. С., Абрамитов С. А., Днепровская М. А.

Законные интересы на гражданской службе: к вопросу использования термина в региональном законодательстве

Будникова А. Б.

Отдельные аспекты правового регулирования административной ответственности за незаконное употребление наркотиков по законодательству России и стран СНГ

Волков П. А., Панфилова О. В.

К вопросу об административной ответственности за мелкое хулиганство на объектах железнодорожного транспорта

Зырянов И. В., Билоконь В. П.

Профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность

Максимов С. Н.

Специфика применения методологии синергетики для формирования динамической модели административно-правового обеспечения экономической безопасности

Осетрова А. Ю., Степанова Е. В.

Правовые аспекты оздоровления водных объектов и повышения устойчивости водохозяйственных систем в России и странах ближнего зарубежья

Пономаренко А. А.

Управление и регулирование качеством окружающей среды в энергетике: правовой аспект

Савочкина Д. О., Горошко О. В., Дежурный А. А.

Административный надзор как мера государственного принуждения

Федоров А. В., Соломко В. А., Новичкова Е. Е.

Вопросы системной профилактики подростковых правонарушений

Челпанова М. М., Билоконь В. П.

Полномочия участкового уполномоченного полиции по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних

Шестак В. С.

К вопросу о национальной безопасности как объекте административно-правового обеспечения

Халилев Р. А.

Пути и способы решения проблем, связанных с реализацией прав и обязанностей участковых уполномоченных полиции

Динисламова А. З.

К вопросу о правовой ревизии и уточнении информационного терминологического аппарата в отечественной правовой системе

Зырянов И. В., Дежурный А. А., Турская Е. Р.

Многофакторный анализ как метод изучения причин и условий, способствующих совершению насильственных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений

Нурмухаммадзода Ф. Д.

Роль административно-правового регулирования политики информационной безопасности в органах местного самоуправления в Республике Таджикистан

Мардонзода С. Р.

О новом подходе к анализу миграционного законодательства Российской Федерации и Республики Таджикистан

Понежина Л. Ю., Понежин М. Ю.

Ретроспективная характеристика правовых основ оборота холодного оружия

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Ананьева Е. О., Кашинцева И. Л.

К вопросу о соблюдении отдельных гражданских прав осужденных

Александров А. А., Ермолина М. А.

Критерии определения капитальности объектов недвижимости

Литвинов Р. В.

К вопросу о разделе общего имущества супругов

Смирнова М. И., Балацкая Ю. Ю.

Реализация права людей с ограниченными возможностями по трудоустройству и образованию в России и Швейцарии: сравнительный анализ

Ястремский И. А.

К вопросу правовой защиты такого объекта гражданских прав как изображение пациента клиники пластической хирургии

Гаймалеева А. Т.

К вопросу о соотношении неосновательного обогащения с иными требованиями о защите гражданских прав

Галимханов И. А.

К вопросу об относительной недействительности сделок

Гришин С. М.

Большие данные, интернет вещей, цифровой медицинский профиль гражданина и электронная медицинская карта в контексте правового регулирования цифровизации здравоохранения

Дальхеев А. А.

Правовой режим тепловых сетей: распределение бремени содержания

Заглядина Я. А.

Генезис правового регулирования противодействия недобросовестной конкуренции, связанной с неправомерным использованием информации

Кудрин А. С.,

К вопросу о развитии коллективно-договорного регулирования в России: исторические аспекты

Мамаханов Г. С.

Непреодолимая сила в рамках договора строительного подряда в условиях меняющихся реалий: от пандемии COVID-19 до неправомерных действий недружественных стран на территории России во время Специальной военной операции

Михайлова Д. В.

Содержание реестра товарных знаков и знаков обслуживания как способ определения пределов правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания

Ястремский И. А.

Доказательственное значение заключения специалиста на ранее проведенную судебно-медицинскую экспертизу по спору пациента с клиникой пластической хирургии

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Петров И. В., Дементеева И. И.

Современные тенденции применения цифровых технологий в гражданском и арбитражном процессе

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Алиев Ш. И., Алиев А. Ш.

Социальное партнерство как форма сотрудничества

Владимирова О. А., Семёнов Д. Т., Кадынцева М. А.

Поддержка многодетных семей: опыт регионов

Горелов Р. О.

Проблемы правового регулирования срочных трудовых договоров

Кожухова Г. С., Колодкина В. Н.

Анализ некоторых характеристик видов трудового договора

ТОРГОВОЕ ПРАВО

Василевский И. С.

Преодоление корпоративного дедлока, осложненного равным распределением долей уставного капитала общества с ограниченной ответственностью между участниками, путем принудительного исключения участника

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Осипов А. С.

Правовое регулирование управления кредитными корпорациями в период действия временной администрации

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО

Ханчукаева Л. А.

Ценовые злоупотребления доминирующим положением на рынке с использованием цифровых платформ

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Сметанин А. И.

Корпоративный спор как предмет судебного разбирательства: критерии и проблемы квалификации

Третьяков Р. В.

Вопросы определения понятия корпоративного конфликта

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Кабыш Н. Ф.

Экология в Дагестане: современное состояние и актуальные проблемы

Смирнова А. В.

Нормативы градостроительного проектирования как основа соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду

Сухова Е. А., Абанина Е. Н.

Добровольный углеродный рынок: механизм функционирования, преимущества, зарубежный опыт правового регулирования

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Алиев Ш. И., Таилова А. Г., Пайзулаева Б. А.

Особенности применения института деятельного раскаяния в нормах УК РФ

Ардашев Р. Г., Лесникова Д. И.

К вопросу о нетрадиционных методах раскрытия преступлений прошлых лет

Алиева К. З., Зейналов М. М.

Основания применения принудительных мер медицинского характера теоретико-практический аспект

Гусева Е. В.

Правовое содержание понятия «осужденный»

Идрисова А. Д., Марианов А. А.

Влияние объекта преступления на квалификацию уголовно-правовых деяний

Зинченко Н. Н.

Развитие электронных платежных систем и их влияние на криминогенную обстановку в России

Корнев А. С.

Проблемы использования терминологии в сфере искусственного интеллекта

Латыпова Д. М., Мусалева А. В.

Проблемы законодательной регламентации уголовной ответственности за захват заложников

Мальцева С. Н., Сулейманов Т. А.

Правовая природа преступлений против общественной безопасности

Пирова Р. Н.

Проблемы противодействия коррупции в правоохранительных органах

Семенов С. Г., Родителева Я. Н., Бурлин С. В., Зимин Н. В.

Эксцесс исполнителя в уголовном праве: проблемы квалификации и судебной практики

Нигматуллин Р. В.

К проблеме сотрудничества стран БРИКС по противодействию терроризму

Таова Л. Ю.

Уголовно-правовая характеристика преступлений против личности

Трудов И. Ю.

К вопросу о профилактики преступности несовершеннолетних и их особенностях

Тюнин В. И., Кирикова М. В.

К вопросу о некоторых признаках объективной стороны хулиганства

Урусов З. Х., Дикинов А. Х.

Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации в России

Шугаибова С. Ш., Марианов А. А.

К вопросу о понятии института административной преюдиции в уголовном праве современной России

Хуссейн Анмар Талал Хуссейн

Правовой статус несовершеннолетних в республике Ирак: сравнительный анализ

Хутов К. М.

Некоторые проблемы регламентации уголовной ответственности за ограничение конкуренции на товарных рынках

Пискур А. В.

Меры по профилактике коррупции в органах внутренних дел: практическое применение и проблемы реализации на примере Российской Федерации и Кыргызской Республики

Балабкин Д. А., Абросимов И. С., Мартинчук Н. А.

К вопросу о роли антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в системе противодействия коррупции

Хуинь Хыу Тинь

Некоторые ограничения в уголовном законодательстве Вьетнама, касающихся незаконных вынесений приговоров и рекомендации по совершенствованию

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Абдурахмонов Д. А.

Взаимодействие уполномоченных органов при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам экономической направленности в настоящих реалиях (на примере Российской Федерации и Республики Таджикистан)

Абдурахманов Ш. С., Асадуева С. А.

Обвинительное заключение как итоговый процессуальный документ уголовного дела

Замуруева Е. Ю.

Использование электронных доказательств в уголовном процессе

Ибрагимов М. И., Бегова Д. Я.

Основания проведения предварительного слушания в уголовном процессе

Корнелюк О. В., Лифанова М. В.

Преимущества и недостатки особого порядка судебного разбирательства

Масленникова Е. А.

Уголовный и уголовно-процессуальный аспект расследования мошенничества, совершенного осужденными к лишению свободы

Овчинникова Е. О.

Политико-правовые вопросы экстрадиции Российской Федерацией граждан в качестве государства – члена объединения БРИКС: к постановке проблемы

Олифиренко Е. П.

Анализ практики реализации прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации

Саакян А. Г., Скориков Д. Г.

Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности производства очной ставки

Щербинин Е. С., Хрущев А. В.

Уголовно-процессуальные особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности

Абдурахманов Ш. С., Асадуева С. А.

Нарушение требований УПК РФ к составлению обвинительного заключения как основание к возвращению уголовного дела

Ибрагимов М. И., Бегова Д. Я.

Порядок проведения предварительного слушания

Туршин А. И.

Место искусственного интеллекта в доказывании при отправлении правосудия по уголовному делу

Шеколенко А. П.

Оценка достаточности доказательств по итогам предварительного слушания

Часовникова О. Г., Смольяков А. А., Мезенцев И. В.

Сравнительные особенности деятельности прокурора в Российской Федерации и в Республике Беларусь

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Бажанов С. А.

Вопросы имущественных отношений у осужденных к принудительным работам

Головастова Ю. А., Гордополов А. Н.

Поведение осужденных, отбывающих лишение свободы, как критерий оценки их личности и степени исправления

Котляров А. А.

Иерархическое распределение осужденных и перечень необходимых знаний, необходимых для сотрудника УИС

Максименко М. В.

Зарубежный опыт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества

Михеева С. В., Дериглазова О. А.

Вопросы уголовной ответственности за передачу средств связи и их компонентов осужденным

Скобелева О. О.

Особенности исправительного воздействия на осужденных к пожизненному лишению свободы

КРИМИНАЛИСТИКА

Внуков В. И., Сигерич М. Я.

Отдельные вопросы технико-криминалистического исследования пересекающихся штрихов, выполненные современными материалами письма

Джурук Д. С., Щеглов А. И., Пушечников А. А.

Понятие, содержание и система криминалистического обеспечения расследования мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Залескина А. Н., Яцкина И. А.

Применение практико-ориентированного подхода в профессиональной подготовке сотрудников подразделений следствия и дознания

Рыжков И. В., Саакян А. Г.

Современное состояние информационного обеспечения судебно-экспертной и технико-криминалистической деятельности

Файзуллина А. А.

Мотивация преступного поведения серийных убийц

Шарифулин А. А., Шарифулин Г. А.

К вопросу об особенностях криминалистической характеристики хищений безналичных денежных средств физических лиц

Клюева Ю. А.

Определяющая роль предварительной стадии исследования в судебной экспертизе психоактивных веществ

Манакова Е. А.

Специальное программное обеспечение как разновидность специальных технических средств, применяемых следователем при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

КРИМИНОЛОГИЯ

Биченова А. Р., Боруксон С. Л.

Особенности личности насильственного преступника

Вторушина В. В.

Вооруженные нападения на образовательные учреждения как объект криминологического исследования

Лутцева К. В.

Оказание наркологической помощи осужденным, больным наркоманией, в системе предупреждения наркопреступности

Павлик Е. М., Яхонтова О. С.

Основные направления профилактики хищений транспортных средств

Рагулина А. В.

Составы ятрогенных преступлений и проблемы правоприменительной практики

Шугаибова С. Ш., Марианов А. А.

Криминологические аспекты изнасилования

Федоров А. Ф., Семенюк Р. А.

Виктимологическая профилактика мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Фризен П. Д., Решетникова С. А.

Социально-экономические детерминанты женской преступности на современном этапе

Алиева А. И.

Экология проживания и ее влияние на криминогенное поведение подростков

СУДОПРОИЗВОДСТВО

Редькина Е. Н.

О становлении ювенальной юстиции в Российской Федерации на современном этапе

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Мороз С. А.

Статистический анализ данных при внедрении автоматизации судебного процесса в ходе судебного дозора для выявления общих факторов, препятствующему развитию и становлению правосудия в РФ

Урусов З. Х.

Правовое положение верховного суда России в судебной системе страны: теоретические и практические аспекты

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Ахияров Р. А., Годовых А. А., Байкалов В. А.

Психофизиологические аспекты стрельбы: стресс-менеджмент и концентрация внимания у курсантов

Ильина О. В.

Информационное обеспечение управления в органах внутренних дел РФ

Киреев И. М., Хабаров Д. В., Иванченко Е. С.

Вопросы применения беспилотных летательных аппаратов в практической деятельности органов внутренних дел

Кошкарова Ю. А., Астахова А. А.

Особенности развития полиции Таиланда: история и современность

Малкова Л. Л.

Социальные гарантии сотрудников УИС: проблемы и пути их решения

Магомедалиев А. М., Якушев Э. В., Горягин Р. А.

Внедрение системного подхода в управленческую деятельность в правоохранительных органах России: перспективы развития и совершенствования

Мартыненко В. С., Карелкин Е. Н., Борисова Н. И., Бойко А. Д.

Педагогическая система организации физической подготовки и спорта в образовательных организациях МВД России

Мирзаев М. А., Исамагомедов А. М.

Понятие, значение, особенности судебной власти в Российской Федерации

Панова О. С., Подольский В. В., Закомалдин А. С.

Физическая подготовка как ключевой компонент профессиональной компетентности сотрудника органов внутренних дел

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО

Доронин Ю. П.

Интегративная направленность российского права в антиэкстремистском сотрудничестве

Овчинский А. С., Журавленко Н. И., Аюпова А. Р.

Применение структурного анализа в информационном противоборстве с деструктивными сетевыми сообществами

ПЕДАГОГИКА И ПРАВО

Алиева А. И.

Интеграция спортивных программ в систему профилактики подростковой преступности: российский и зарубежный опыт

Вербилов А. Ф., Ураев Р. Р., Жукова А. И., Косовская Д. В.

Интерактивные методы, применяемые при обучении будущих юристов: перспективы и особенности реализации

Дадов А. В.

Особенности применения инновационных технологий в процессе физической подготовки слушателей, курсантов образовательных организаций МВД России

Жабкин А. С., Линевич Я. В., Косовский В. Б., Стрижанов А. В.

Интерактивные методы обучения, применяемые в вузах системы МВД России

Зорина Н. С., Царькова Е. Г.

Социально-педагогические аспекты адаптации несовершеннолетних осужденных

Звягина А. В., Кутинова А. О.

Обеспечение научной деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации посредством подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации

Лавриченко Р. К., Ковалев В. В., Артамонова М. А., Таранин М. А.

Образовательные технологии, применяемые при обучении курсантов и слушателей вузов системы МВД России

Филимонов Р. Н., Мухин И. А., Панькин А. М., Боровенский А. А.

Развитие способности самосовершенствования в рамках самостоятельной физической подготовки обучающихся образовательных организаций МВД России

Сапронов С. В., Байрамов С. А., Будник Н. С.

Анализ влияния симуляторов на повышение навыков огневой подготовки курсантов

Зорина Н. С., Царькова Е. Г.

Общая характеристика несовершеннолетних осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях ФСИН России

ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО

Идрисов И. К., Павлов И. М., Мандрыка Ю. С., Бухтояров И. И.

Факторы, оказывающие влияние на поведения несовершеннолетних и некоторые аспекты работы сотрудников полиции с трудными подростками

Мандрыка Ю. С., Линевич Я. В., Юзьвак С. А., Цуров Т. Б.

О значимости развития коммуникативных навыков сотрудников полиции

Мартынюк С. Н., Мухатаев Н. А., Лазарев В. Ю., Бурлин С. В.

Развитие стрессоустойчивости сотрудников полиции при выполнении задач в особых условиях

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Рыженков Р. А.

Государственное принуждение в условиях цифровой трансформации: некоторые проблемные аспекты

Хабибуллина Г. Р., Галеев Р. И.

Право на труд в контексте государственной политики обеспечения занятости населения

Суханов С. А.

Валютное регулирование в цифровой экономике: правовой аспект

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Кабакова Е. С., Литвинов Р. В.

Временное освобождение лиц, пострадавших от тяжких преступлений, от уплаты налогов

ЯЗЫК И ПРАВО

Масло Ю. В.

Трудности перевода международно-правовых документов

ЭКОНОМИКА. ПРАВО. СОЦИУМ

Абрамович Е. Т.

Проблемы и перспективы развития таможенных органов в обозримом будущем

Амирова И. Г., Сулейманова А. М.

Проблемы функционирования региональных коммерческих банков

Бади Ашраф, Руднева Ю. Р.

Методы управления инновационной деятельностью предприятий на основе проектного подхода

Кобичева А. М., Баранова Т. А.

Анализ эффективности технологии чат-бота при изучении иностранных языков

Соловьева И. А., Авдеева Л. А., Амангильдина Р. Ф.

К вопросу об оценке эффективности системы управления персоналом организации

Тукаева Ф. А.

Эффективность использования оборотных активов в сельскохозяйственных предприятиях Республики Башкортостан

Орлова В. А.

Теоретико-методический базис анализа результативности инноваций в условиях ориентации на устойчивое развитие

ФИЛОСОФИЯ. ПРАВО. СОЦИУМ

Альшевская Л. В.

Категория причинности в онтологическом учении В. В. Розанова (1856 – 1919)

Вахнина Е. А.

Межкультурное взаимодействие России и Китая на региональном уровне

Везломцев В. Е.

Современный дискурс коррупции

Виноградова В. И.

Антропологические концепции в духовном наследии Феодосия Печерского

Даллакян К. А., Кунгурцева Г. Ф.

Ценностные основания самоидентификации личности студента

Данилов В. Л.

Государственно-конфессиональные отношения в России в ХХ-XXI вв.

Рубанцова Т. А., Сотникова Е. В., Хаяров Д. Г.

Духовные истоки гуманизма в Средние века

Рудкевич Е. Ю.

Война: социальное изменение или изменение социального?

Сабирзянов А. М.

Категория «воля к власти» в контексте экологической философии

Федяев Д. М., Федяева Н. Д.

Индустриальный фактор становления культуры

Фролова И. В., Фролов К. А., Лукманова Р. Х.

Социальная солидарность через гуманитарные дисциплины вуза: перспективы проектного подхода

Шевлякова Т. А., Орлова В. В.

Динамика представлений о медиации в истории социально-философской мысли

Ключкова Е. Ю.

Социокультурные горизонты деятельности звукорежиссёра в перспективе философского анализа

Альшевская Л. В.

Философия и методология науки В. В. Розанова

Близнюк А. Г.

Особенности понимания феномена родства в классических антропологических исследованиях

Казиев Н. Р.

Эволюция понятия «братство» в социальной философии

Кархоткина А. О.

Феномен карьеры в жизни современного россиянина

Плинцовский А. С.

Инклюзивный потенциал философских интерпретаций творчества в западноевропейской перспективе

Кубрикова А. С., Лисина Л. Г.

Историческое развитие государства и эволюция государственности: двуединство процесса

Романовская В. Б., Крымов А. В.

Государственно-правовые идеалы и ценности: Запад и Россия

Бикметов Е. Ю., Гарипова Г. Р., Иткулова Л. А., Лукьянов А. В., Пушкарева М. А.

Этика долга как методологическая программа исследования экологического мышления и поведения в условиях инвайронментального кризиса

Тимощук А. С.

Анклавизация России как угроза устойчивости

Рудкевич Е. Ю.

Война: концептуализация понятия в работе Х. Хофмайстера «Воля к войне или бессилие политики»

Сигаури-Горский Е. Р.

Взаимные уроки «Пути АСЕАН» и Евразийской интеграции в условиях зарождения многополярного мирового порядка: вопросы социологии права и политической философии

Разинкова О. И.

Особенности формирования «сетевой личности» ребенка: социально-философский анализ

Файзуллин Ф. С., Комиссаров С. Н., Гезaлoв A. А.

Актуализация проблем развития национальных культур России в условиях глобализации

Силютина А. В.

Социально-философский аспект корреляции традиций и инноваций в социальной динамике современного общества

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ

Бурьянов С. А.

Трудный путь от права силы к силе права и от баланса сил к балансу интересов. поиск будущего международного права через осмысление его прошлого в монографии доктора юридических наук Фархутдинова Инсура Забировича «Эволюция международного права от Вестфаля до Версаля (1648 – 1919)». – М.: Инфра-М, 2024. – 446 с.

PERSONA GRATA

А. И. Кривенький:

Международное публичное и международное частное право: соотношение и взаимодействие

Интервью с доктором исторических наук, профессором Кривеньким Александром Ивановичем

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ГИГИНЕЙШВИЛИ Мария Теймуразовна

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОГОВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья посвящена анализу видов договорного сотрудничества государств для целей борьбы с киберпреступностью. В рамках исследования киберпреступления необходимо понимать в широком смысле как преступления в сфере компьютерной информации. Автор классифицирует договоры по нескольким основаниям: по предмету, по территориальному принципу. В работе приведены региональные соглашения и описан универсальный Проект конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, киберпреступность, криминализация, противодействие преступлениям в сфере компьютерной информации.

Пристатейный библиографический список

1. Cerezo, Ana & Lopez, Javier & Patel, Ahmed. (2007). International Cooperation to Fight Transnational Cybercrime. Proceedings – 2nd International Annual Workshop on Digital Forensics and Incident Analysis, WDFIA, 2007. – Р. 13-27. 10.1109/WDFIA.2007.

2. P. Arnell. Prosecution of Cybercrime – Why Transnational and Extraterritorial Jurisdiction Should be Resisted // International Review of Law, Computers and Technology. – 2023. – Vol. 37. Issue 1. – P. 29-51.

3. Буз С. И. Киберпреступления: понятия, сущность и общая характеристика // Юрист-Правоведъ. – 2019. – № 4 (91). – С. 78-82.

4. International Telecommunication Union (ITU). (2012). Understanding cybercrime: Phenomena, challenges and legal response. – Pp. 266-280.

5. Макарьян Д. В. Информационно-коммуникационные технологии как фактор международных отношений: политические и правовые аспекты. Дис. … канд. полит. наук. – М., 2008. – С. 142. @@ Кучерков И. А. О понятии “киберпреступление” в законодательстве и научной доктрине // Юридическая наука. – 2019. – № 10. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-kiberprestuplenie-v-zakonodatelstve-i-nauchnoy-doktrine (дата обращения: 31.08.2024 г.).

6. Пучков Д. В. Уголовно-правовая модель защиты телекоммуникаций от преступных посягательств: проблемы теории и практики. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2022. – С. 12.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

НАБИУЛЛИН Булат Юрьевич

аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета

МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

Статья рассматривает вопросы обеспечения эффективной правовой поддержки развития сферы защиты и охраны интеллектуальной собственности в ЕАЭС. Работа содержит глубокий анализ различных аспектов взаимодействия научного сообщества и государств ЕАЭС в сфере защиты и охраны интеллектуальной собственности. Приведены различные типы научно-аналитических центров, их функционал и взаимодействие с государствами. Подчеркивается, что в свете развития и успешной практики применения в мире научно-аналитических центров в целях развития сферы интеллектуальной собственности аналогичная практика может быть внедрена на уровне ЕАЭС. Показаны тенденции к применению существующих сетей высших учебных заведений ЕАЭС в аналитической деятельности Союза. Описываются варианты развития применения высших учебных заведений ЕАЭС с целью выработки мер по обеспечению защиты и охраны интеллектуальной собственности. В работе предлагается сконцентрироваться на двух типах научно-аналитических центров в ЕАЭС – внешний консультационный «хаб» и консультационный орган при органах ЕАЭС. Даны характеристики и варианты работы каждого из типов.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, think tank, ЕАЭС, аналитический центр.

Пристатейный библиографический список

1. Жильцов С. С. Развитие ЕАЭС на современном этапе: итоги и новые вызовы // Геоэкономика энергетики. 2021. № 4. С. 95-108.

2. Иванников Н. С., Шмонова У. А. Роль экспертных центров в формировании Европейской политики // Россия в глобальном мире. 2023. Т. 26. Вып. 2. С. 33-47.

3. Исследовательский центр частного права // Privlaw: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://privlaw.ru/center/about/ (дата обращения: 20.07.2024).

4. Кузнецов Е. Б., Энговатова А. А. «Университеты 4.0»: точки роста экономики знаний в России // Инновации. 2016. № 5 (211). С. 3-9.

5. Куклина Е. А. Мозговые центры в России и КНР: история создания, оценка современного состояния и перспективы сотрудничества // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2020. № 1 (31). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/mozgovye-tsentry-v-rossii-i-knr-istoriya-sozdaniya-otsenka-sovremennogo-sostoyaniya-i-perspektivy-sotrudnichestva (дата обращения: 25.07.2024).

6. Маслов А. А. Трансформация аналитических центров как элемента «мягкой силы» Китая в 2010-2020 гг. // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Т. 14. № 4. С. 6-22.

7. Мнения об усилении строительства новых аналитических центров с китайской спецификой. Заключения ЦК Коммунистической партии Китая и Аппарата Госсовета в 2015 году // BAIDU: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%8A%A0%E5%BC%BA%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%89%B9%E8%89%B2%E6%96%B0%E5%9E%8B%E6%99%BA%E5%BA%93%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E7%9A%84%E6%84%8F%E8%A7%81 (дата обращения: 25.07.2024).

8. Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2025 года // EAEUNION: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/923/broshyura_ONER-_final-05.05.2016_.pdf (дата обращения: 20.07.2024).

9. Распоряжение Высшего совета ЕАЭС от 20.12.2019 № 10 «Об основных результатах деятельности Евразийской экономической комиссии» // Alta: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.alta.ru/tamdoc/19rv0010/ (дата обращения: 25.07.2024).

10. Саргсян Ш. А., Мирзоян А. Р., Манукян А. А., Унанян С. Р., Гзоян Э. Г. Научное сотрудничество между Арменией и ЕАЭС: реальность и тенденции развития // Наука и научная информация. 2019. № 2 (1). С. 6-18.

11. Шамахов В. А., Вовенда А. В., Корягин П. А. Основные направления деятельности экспертно-аналитических центров (Think tanks) государств-партнеров по ЕАЭС // Управленческое консультирование. 2016. С. 15-24.

12. Challenges facing sports event organisers in the digital environment // European Parlament: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)654205 (дата обращения: 25.07.2024).

13. Compulsory licensing of patents for crisis management // European Parlament: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2024)757634 (дата обращения: 25.07.2024).

14. European Parliamentary Research Service // European Parlament: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/research-and-analysis (дата обращения: 25.07.2024).

15. Georgia Intellectual Property Alliance // GIPA: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gaipalliance.org/ (дата обращения: 20.07.2024).

16. Gladun E. Forum of political parties, think tanks and non-governmental organizations of the BRICS group // BRICS Law Journal. 2017. № 4 (3). Pp. 136-145.

17. Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action // European Commission: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/inspire-debate-engage-and-accelerate-action_en (дата обращения: 25.07.2024).

18. Intellectual Property for Fostering Innovation in the Arab Region // UNESCWA: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/intellectual-property-innovation-arab-region-english.pdf (дата обращения: 20.07.2024).

19. Interpat // Interpat: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.interpat.org/ (дата обращения: 20.07.2024).

20. The Institute for Intellectual Property and Social Justice // IIPSJ: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iipsj.org/ (дата обращения: 20.07.2024).

21. The International Intellectual Property Institute // IIPI: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iipi.org/ (дата обращения: 20.07.2024).

22. The Vector Institute // Vector Institute: [сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vectorinstitute.ai/ (дата обращения: 20.07.2024).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

СКОБИЛЕВА Ирина Вячеславовна

студент 4-го курса бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» Юридической школы Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток

МАХОНИН Данила Дмитриевич

студент 4-го курса бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» Юридической школы Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток

УСАЧЕВ Александр Сергеевич

студент 1-го курса магистратуры по направлению подготовки М6124-40.04.01 юсдоп «Юридическое сопровождение деятельности органов публичной власти и представительство в суде» Юридической школы Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток

ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Статья посвящена анализу институциональных и правовых механизмов защиты прав женщин в рамках международного права. Рассматривается историческое развитие прав женщин, начиная с первых феминистских движений до современных международных соглашений, таких как Конвенция о политических правах женщины, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и др. В статье анализируются существующие проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются женщины сегодня, включая домашнее насилие, дискриминацию в сфере труда и ограниченный доступ к образованию и здравоохранению. В заключение подчеркивается необходимость комплексного подхода к защите прав женщин, включая усиление правоприменительных механизмов, поддержание общественного сознания и вовлечение женщин в процесс принятия решений. Исследование направлено на расширение понимания важности защиты прав женщин как неотъемлемой части прав человека и устойчивого развития обществ в глобальном контексте.

Ключевые слова: защита прав женщин, гендерное равенство, дискриминация, домашнее насилие, права человека, международные конвенции.

Пристатейный библиографический список

1. Конвенция о политических правах женщины (принята резолюцией 640 (VII) Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1952 года). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/women_politrights.shtml (дата обращения: 02.09.2024).

2. Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков (открыта для подписания и ратификации резолюцией 1763 А (XVII) Генеральной Ассамблеи от 7 ноября 1962 года). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/conmarr.shtml (дата обращения: 02.09.2024).

3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (дата обращения: 02.09.2024).

4. Федеральный закон «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» от 19.06.2004 N 52-ФЗ;

5. Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention of Belém do Pará). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ENGLISH.pdf (дата обращения: 02.09.2024).

6. Всемирная организация здравоохранения: статья «Насилие в отношении женщин» от 09.03.2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women (дата обращения: 02.09.2024).

7. Всемирная организация здравоохранения: статья «COVID-19 и насилие в отношении женщин» от 07.04.2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-rus.pdf?ua=1 (дата обращения: 02.09.2024).

8. Rbc.ru: статья «В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия» от 11.04.2024. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/society/11/04/2024/661811889a7947b9e4545dcf (дата обращения: 02.09.2024).

9. Управление Верховного комиссара по правам человека в сотрудничестве с Международной ассоциацией юристов. Важнейшие региональные документы по правам человека и механизмы их осуществления // Права человека при отправлении правосудия: Пособие по правам человека для судей, прокуроров и адвокатов. 2003. С. 90-138.

10. Ибрагимов А. М., Хадисова Р. Г. Международная защита прав женщин на современном этапе // Государственная служба и кадры. 2019. № 1. С. 41-43.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ГРУШИН Юрий Олегович

аспирант 2-го курса кафедры интеграционного и европейского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ЕВРОПЕЙСКИХ ЦИФРОВЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КОНСОРЦИУМОВ (EDIC)

В настоящей работе дан предварительный анализ механизма Европейских цифровых инфраструктурных консорциумов (EDIC), введенного в право Европейского союза в 2022 г. EDIC представляет собой юридическое лицо для объединения государственных и частных партнеров в целях внедрения инновационных цифровых технологий. На текущий момент создано три EDIC: в сферах лингвистики, «умного города», блокчейна; они, судя по всему, находятся еще на стадии становления. Требуется дальнейшее наблюдение за деятельностью EDIC, поскольку европейский опыт можно адаптировать для целей межгосударственных объединений, в которых состоит Россия.

Ключевые слова: цифровой консорциум, EDIC, Евросоюз, цифровизация.

Пристатейный библиографический список

1. Игнатов А. А. Цифровая экономика в БРИКС: перспективы многостороннего сотрудничества // Вестник международных организаций. – 2020. – Т. 15. № 1. – С. 31-62 (на русском и английском языках).

2. Мясникович М. В., Ковалёв В. С. Новые страницы интеграции в Евразийском экономическом союзе // Россия в глобальной политике. – 2023. – Т. 21. № 2. – С. 207-218.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ЕВДОКИМОВА Анастасия Александровна

аспирант кафедры международного права Юридического института Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ВЛИЯНИЕ ОДНОСТОРОННИХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В статье рассматриваются последствия применения односторонних принудительных мер в контексте реализации международно-правовых обязательств государств по обеспечению соблюдения и защиты прав и свобод человека. Особое внимание уделяется изучению практики международных организаций и органов в рассматриваемой области; проводится анализ международно-правовых актов и доктрины, имеющих отношение к рассматриваемой проблематике; устанавливаются и предлагаются подходы для разрешения выявленных проблем.

Ключевые слова: односторонние принудительные меры, международная защита прав человека, принцип защиты прав и свобод человека, ответственность, императивные принципы, международное право.

Пристатейный библиографический список

1. Доклад Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири от 26 июля 2017 года. A/HRC/36/44. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g17/224/30/pdf/g1722430.pdf?token=DxhTz12UmcBDSyQHhd&fe=true.

2. Доклад Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека «Негативное воздействие односторонних принудительных мер на осуществление прав человека» от 17 июля 2018 года. A/73/175. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/227/38/pdf/n1822738.pdf?token=pEV7JibeeUlHfKCrbm&fe=true.

3. Доклад Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека «Объекты односторонних принудительных мер: понятие, категории и уязвимые группы» от 13 сентября 2021 года. A/76/174/Rev.1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/245/78/pdf/n2124578.pdf?token=r3ge4zTx9VBWKwO2kq&fe=true.

4. Abashidze A.Kh. The negative impact of unilateral coercive measures on human rights, development, cooperation, international relations // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 2015. – № 1. – С. 64-69.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

МУХАМЕТГАРЕЕВА Наталья Михайловна

кандидат филологических наук, доцент кафедры международного и интеграционного права Института права Уфимского университета науки и технологий

ЮСУПОВА Зиля Анасовна

кандидат филологических наук, доцент кафедры международного и интеграционного права Института права Уфимского университета науки и технологий

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА МОРСКОЙ СРЕДЫ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Статья посвящена исследованию международно-правовых основ, институтов и механизмов для реализации мероприятий по привлечению лиц, виновных в загрязнении морской среды и причинении иного вреда водным биологическим ресурсам, к международно-правовой ответственности. По итогам комплексного изучения международно-правовых основ в поставленной сфере делается вывод о несистемности правового регулирования порядка оценки требований по признанию причиненного вреда и критериев для оценки вреда, причинённого морской среде. В процессе исследования авторы пришли к выводу о том, что на сегодняшний день аспекты международно-правовой охраны морской среды и биологических водных ресурсов от загрязнений различного рода достаточно проблематичны и в большей мере урегулированы лишь формально, в то время как при решении вопроса о фактическом привлечении лиц, виновных в причинении морской среде вреда, международное сообщество и пострадавшие стороны сталкиваются с трудностями фактического претворения норм международного права на практике.

Ключевые слова: экологическое правонарушение, международно-правовая ответственность, морская среда, водные биоресурсы, загрязнение нефтью, международно-правовая охрана, хозяйственная деятельность.

Пристатейный библиографический список

1. Landrigan P. J., Stegeman J., Fleming L., Allemand D., Anderson D., Backer L. et al. (2020) Human health and ocean pollution // Annals of Global Health. – 2020. – № 86. – Pp. 1-64.

2. Якимов А. В. Загрязнение моря судовыми отходами при промысле минтая // Национальная (всероссийская) научно-практическая конференция «Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование», (XIII). – 2022. – С. 213-216.

3. Вереина Л. В. Режим международно-правовой ответственности за загрязнение морской среды с судов // Московский журнал международного права. – 2022. – № 4. – С.68-76.