СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА И АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №3(178)2023

PERSONA GRATA

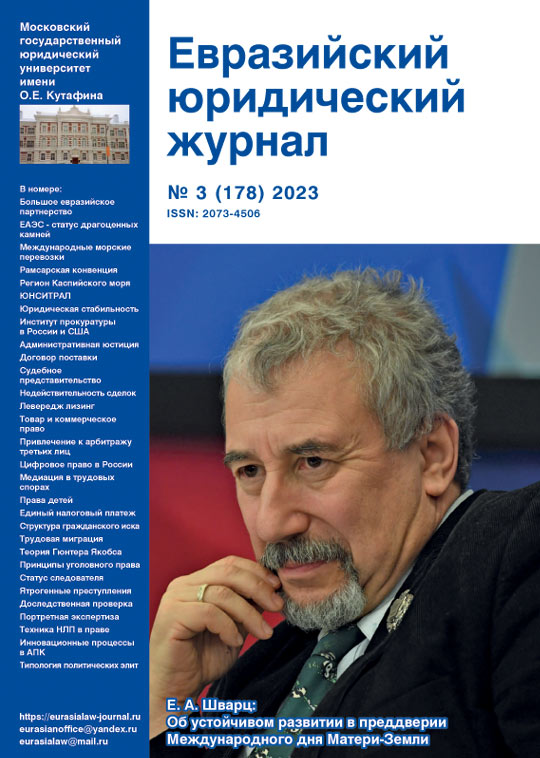

Е. А. ШВАРЦ:

Е. А. ШВАРЦ:

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

Интервью с доктором географических наук, руководителем Центра ответственного природопользования Института географии Российской Академии Наук (РАН), заслуженным экологом РФ, Евгением Аркадьевичем Шварцем.

E. A. SCHWARTZ:

ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE EVE OF THE INTERNATIONAL MOTHER EARTH DAY

An Interview with Ph.D. in geographical sciences, Head of the Center for responsible environmental management of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences (RAS), Honored ecologist of the Russian Federation, Evgeniy Arkadjevich Schwartz.

Визитная карточка:

Евгений Аркадьевич Шварц

Доктор географических наук, руководитель Центра ответственного природопользования Института географии Российской Академии Наук (РАН).

Профессор Факультета географии и геоинформационных технологий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»).

Член Научного совета РАН по лесу (2019) и Научного совета РАН по экологии биологических систем (2017).

Основатель и Председатель Совета Центра охраны дикой природы (1992-1998). Международный исследователь Шведского университета сельскохозяйственных наук (1993).

В 1996-1998 годах – управляющий компонентом «Охраняемые природные территории» проекта Глобального Экологического Фонда «Сохранение биоразнообразия Российской Федерации». Данный проект сыграл важную роль в сохранении и развитии заповедной системы Российской Федерации в течение одного из наиболее сложных периодов ее существования и сыграл важные роль в ее сохранении и развитии в условиях перехода к …

Евгений Аркадьевич Шварц

Доктор географических наук, руководитель Центра ответственного природопользования Института географии Российской Академии Наук (РАН).

Профессор Факультета географии и геоинформационных технологий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»).

Член Научного совета РАН по лесу (2019) и Научного совета РАН по экологии биологических систем (2017).

Основатель и Председатель Совета Центра охраны дикой природы (1992-1998). Международный исследователь Шведского университета сельскохозяйственных наук (1993).

В 1996-1998 годах – управляющий компонентом «Охраняемые природные территории» проекта Глобального Экологического Фонда «Сохранение биоразнообразия Российской Федерации». Данный проект сыграл важную роль в сохранении и развитии заповедной системы Российской Федерации в течение одного из наиболее сложных периодов ее существования и сыграл важные роль в ее сохранении и развитии в условиях перехода к …

PERSONA GRATA

Е. А. Шварц: Об устойчивом развитии в преддверии Международного дня Матери-Земли

Интервью с доктором географических наук, руководителем Центра ответственного природопользования Института географии Российской Академии Наук (РАН), заслуженным экологом РФ, Евгением Аркадьевичем Шварцем

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Аблеева Г. Р.

Место Европейского суда по правам человека в системе международных органов по защите прав ребенка

Амиантов А. А., Рабаданов И. Р., Содиков Ш. Д.

Правовые основы сотрудничества Российской Федерации и Республики Молдова

Бирюков П. Н.

О правовом статусе драгоценных камней в праве ЕАЭС

Кучина А. М.

Современные вопросы охраны передач вещательных организаций от несанкционированного использования на примере спортивных трансляций

Сапрынская Д. В.

Центральная Азия и концепция Большого евразийского партнерства: внутрирегиональные риски и возможности для кооперации

Волкова А. А.

Проблемные аспекты взаимодействия ОРС ВТО и региональных систем разрешения международных торговых споров

Попович М.

Имплементация международных договоров по предупреждению торговли людьми в национальное законодательство республики Сербия

Твумаси Ребекка Маами Афиа Фосуваа

Проблемы реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 1994 г. в Западной Африке

Чэнь Гуйсинь

Анализ итогов 14-ой конференция участников Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям (COP14)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Агаркова А. А., Белецкая В. А., Глинщикова Т. В.

Проблемы правового регулирования международных морских перевозок грузов

Бутакова Н. А., Евграфова И. В.

Регион Каспийского моря: история формирования и перспективы развития

Талимончик В. П.

Деятельность ЮНСИТРАЛ по регламентации разрешения споров, связанных с технологиями

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Татарников В. Г., Никитин Ю. П., Каргаполова А. А.

Сравнительно-правовой анализ статуса института прокуратуры в России и в Соединенных Штатах Америки

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Архипова Е. Ю., Кондрашов Ю. А.

К вопросу о понятии юридической стабильности

Ву Дык Зунг

Построение правового государства во Вьетнаме: теоретические и практические вопросы

Дубровин М. А.

Интеграционная деятельность Российской Федерации в условиях многополярного мира

Молотков М. Б.

Правовое регулирование в контексте проблемы соотношения права и закона в отечественной юридической науке второй половины ХIХ – начала ХХI века

Рузавина Е. Ю., Шевчук Е. П.

Проблемы формирования правосознания медицинских работников в России

Самусенко Т. М., Прокудина Р. О.

Юридическая техника и муниципальные нормативные правовые акты (на примере Приморского края)

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Болдаковский Э. В., Павлова Н. Г.

История развития советской стандартизации

Вдовина А. Н.

Особенности развития продовольственного обеспечения осужденных в уголовно-исполнительной системе России: ретроспективный анализ и современные реалии

Гнетова Л. В., Гуляева Т. Б.

Особенности назначения алиментов несовершеннолетним по советским законам 1936-1937 гг.

Горохов А. А., Горохова К. И.

Влияние религии на право. Исторический аспект

Довгань К. Е.

Средства рамочного правового регулирования в Конституции РСФСР 1918 г.

Недзелюк Т. Г.

Правовое регулирование противоэпидемических мероприятий и участие в них духовных лиц: по материалам Министерства внутренних дел Российской империи

Новикова О. И., Некрасов А. И.

К вопросу о внешнеполитическом курсе Франции в 1920-1930-е годы (часть 1)

ШИРШОВ Б. В.

Система административных наказаний: становление и развитие

Семушев Д. В.

Советское законодательство как исторический источник в профессиональной подготовке юристов

Раевская В. А.

История создания и развития работных домов в Великобритании

Ромазанова А. Н.

Военнопленные в Первой мировой войне и их правовой статус

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Деникаева С. Э., Гусейнова Д. Ш.

К вопросу об ограничении прав и свобод государственных служащих в Российской Федерации

Османова А. Г.

Основные направления совершенствования права граждан на участие в управлении делами государства

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Шмелев И. В.

О понятии и содержании административной юстиции в англосаксонских странах

Филин В. В, Феткулов А. Х., Рахимгулова М. Б., Байкенжина К. А.

О некоторых вопросах административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан

Фомина Т. Ф.

Совершенствование правового регулирования поощрительного производства в органах внутренних дел

Франц О. Ю.

Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности государственных органов

Шмелев И. В., Муратова Е. В.

Критерии оспоримости административных решений на примере англосаксонских стран

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Аржиловский Д. Е., Григорьев А. С.

Влияние киберпространства и цифровых технологий на правосознание и правовое воспитание граждан

Бакунин С. Н., Курбатова Г. В.

К вопросу теоретического осмысления понятия и правовой природы договора поставки

Гайбатова К. Д., Мустафаев Д. Ш.

Наследственный договор как основание наследования в российском и зарубежных правопорядках

Гусева А. А.

Объективное вменение при установлении субъективной добросовестности в виндикационных спорах

Доржиева С. В.

Об отдельных положениях усыновления (удочерения), опеки (попечительства) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ивлиев П. В., Ананьева Е. О.

Левередж лизинг как инновационная форма финансовой аренды в России

Казанкова Т. Н., Антипова Я. О., Курилкина М. С.

Экспертно-аналитическая деятельность в судебной сфере: проблемы и перспективы правоприменения

Курбатова Г. В., Бакунин С. Н.

Виды договора поставки и его отличия от смежных гражданско-правовых договоров

Кондратьев П. О., Кошелюк Б. Е., Силкина Ю. С., Слепов А. П.

Развитие цифрового права в России

Корчагин М. А., Мороз Н. А.

Право застройки: сравнительно-правовой анализ со строительной арендой

Коломиец В. А.

Профессиональное судебное представительство

Лебедев М. А., Лебедева А. Ф.

Изменения законодательства в области охраны труда в 2023 году для микропредприятий

Яковлев Е. А., Ананьева Е. О.

Цифровизация гражданского общества: практические аспекты

Ястремский И. А.

Возмещение морального вреда пациенту, в связи с установлением судебно-медицинской экспертизой дефектов оформления медицинской документации в клинике пластической хирургии

Харитонова А. А.

О бездействии в составе субъективного гражданского права

Егоров А. А.

Технические средства защиты авторских прав как неюрисдикционный способ защиты

Саблуков Д. Г.

Проблемы применения правила делового суждения к руководителю при оспаривании сделки в банкротстве

Старцев Д. Д.

Тезисы о недействительности сделок, совершенных должником в преддверии банкротства. Иностранный опыт

Хохлова М. И.

Проблемы практики применения «восстановления корпоративного контроля» как способа защиты корпоративных прав

Федоренко А. С., Анищенко О. А.

Понятие товара как объекта коммерческого права

Ястремский И. А.

К вопросу отнесения медицинской документации к медицинской услуге в правоприменительной практике судов общей юрисдикции

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Казанкова Т. Н., Чертыковцев Ю. В., Воробьева А. А., Гражданкина О. Н.

Современные проблемы судебно-экспертной деятельности при оценке объектов интеллектуальных прав

Минасян Г. М.

Некоторые проблемы наследования выморочного движимого имущества и взыскания задолженности с территориальных органов Росимущества

Третьякова Т. О.

Новеллы в регулировании приказного и заочного производства в гражданском процессе

Засовенко Г. В.

Привлечение к арбитражу (третейскому разбирательству) третьих лиц

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Шамаев Р. Я.

Договоры в сфере долевого строительства: проблемы и особенности

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Бажанов С. А.

К вопросу о повышении кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы

Махонин Д. Д., Скобилева И. В.

Трудовая миграция: сущность социально-экономического явления, популяризация, проблемы регулирования

Ханукаева Т. Э.

Медиация в трудовых спорах о праве в России: дальнейшее развитие в сравнительном контексте

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Ананьева Е. О., Ивлиев П. В.

Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних осужденных

Шамраева И. Л.

Реализация права детей, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье на примере Саратовской области

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Братухин С. А.

Актуальные проблемы правового регулирования банковской деятельности в условиях новых цифровых реалий

Угланова Е. С.

Особенности проведения контрольных мероприятий налоговыми органами на основе анализа Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: актуальные вопросы судебной и административной практики

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Пономарёв О. В., Платонова А. Д., Чистякова Н. Ю., Непойранова М. В.

Преимущества и риски внедрения единого налогового платежа

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Зубкова М. Н., Шишкин Н. В.

Ответственность органов управления юридического лица в случае причинения ему убытков

Московский И. С.

Проблемы правового регулирования и применения налоговой схемы «дробление бизнеса»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Рыбинская Е. Т., Стерхов П. А., Гаврилов А. Д.

Модернизация нефтеперерабатывающих производств, направленная на уменьшение объема выбросов сероводорода и двуокиси серы как негативного фактора воздействия на окружающую среду

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Бажанов С. А., Жиляев Р. М.

К вопросу об оценке гражданами уровня коррупции в сфере правоохранительной системы (по материалам интерактивного социологического опроса граждан, проведенного на официальном сайте ФСИН России в сети Интернет в 2019 г.)

Бондарев С. П., Бохан С. П., Донской Д. Д.

Историческая обоснованность уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)

Бронников Д. А.

Исследование влияния информационных технологий на развитие новых форм организованной преступности в Японии и анализ схожих рисков в Российской Федерации

Ибрагимов А. Г., Мулюков Ф. Б.

Актуальные проблемы уголовного преследования за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Иванов И. Ю., Чистяков А. А.

Общая характеристика неисполнения воинского приказа

Исаев В. В.

Основные положения теории Гюнтера Якобса «Feindstrafrecht» и их отражение в уголовном законодательстве России, Германии и США

Зорина Н. С.

Причины и меры предупреждения студенческой преступности

Карчаева К. А.

Современное состояние и перспективы развития методики составления психологического портрета убийцы

Колотилина А. А.

Объективные признаки преступлений, совершаемых судебными приставами-исполнителями (ст. 285, 286 Уголовного кодекса РФ)

Макаров Р. В., Габдрахманов Ф. В.

Признание рецидива преступлений при отмене условного осуждения: к истории вопроса

Мальцева С. Н., Сулейманов Т. А.

Вопросы квалификации деяний за совершение ятрогенных преступлений

Набиуллина В. Р.

Соотношение составов преступлений, предусмотренных в статьях 207.1 и 207.2 УК РФ, с другими составами преступлений

Осадчая Н. Г., Татьянченко Л. Е.

Уклонение от уплаты алиментов на содержание детей: уголовно-правовые и криминологические аспекты

Романова Н. Л., Фролов С. А.

О некоторых проблемах квалификации загрязнения атмосферы

Сенников И. С.

Тенденция к смягчению ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов в Российской Федерации, и западный опыт по вопросу уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, взносов и иных обязательных платежей

Сулейманов Т. А., Фомин В. В.

Уголовная ответственность медицинского персонала за допущенную профессиональную ошибку

Мулюков Ф. Б., Ибрагимов А. Г.

Принципы уголовного права и актуальные вопросы их реализации при назначении наказания

Андериа Д. Г. К.

Ответственность за преступления, совершенные с использованием систем искусственного интеллекта

Девиченский М. В.

К вопросу определения предмета военной контрабанды в период проведения Специальной Военной Операции

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Абдулвалиев А. Ф., Петров В. В., Толстолужинская Е. М.

Видео-конференц-связь и новеллы уголовно-процессуального законодательства

Александрова О. П., Богданов М. Н.

Некоторые вопросы использования возможностей систем видеоконференц-связи на стадии предварительного расследования преступлений

Бажанов С. А., Медведева И. Н.

Решение проблемы перелимита в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы: зарубежный опыт

Биляев В. А., Таранин М. А., Юзьвак С. А.

Справедливость и состязательность в уголовном процессе: правовое соотношение и духовно-мировоззренческие корни антагонизма

Бирук М. С., Самородский Е. О.

Автотехническая экспертиза и следственный эксперимент – неотъемлемые орудия следователя в сборе оснований для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 УКФ

Герасенков В. М.

Вопросы переквалификации преступлений на стадии предварительного расследования

Емельянова Н. Ю., Рахмонбердиев Б. Б.

История становления процессуального статуса следователя в России

Крашенникова Т. В., Коблева М. М.

К вопросу о привлечении в качестве обвиняемого члена избирательной комиссии с правом решающего голоса

Саакян А. Г., Трифонова К. А., Долгачева О. И.

Состояние здоровья подозреваемого или обвиняемого, как обстоятельство, учитываемое при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

Самойлова Ж. В.

О структуре гражданского иска в российском уголовном процессе

Смолина М. М., Давиденко А. Д.

Проблемные аспекты порядка определения размера и сроков уплаты судебного штрафа

Тингаева И. В.

Соблюдение прав и свобод граждан при досудебном производстве по уголовным делам

Глимейда В. В.

Проблемы обеспечения прав участников при производстве следственных действий в режиме видео-конференц-связи

Мелодиев А. А.

Понятие, назначение и классификация мер пресечения

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Бевз Л. В.

К вопросу профилактики побеговой активности осужденных из мест лишения свободы

Епифанов О. С., Кошелюк Б. Е.

Об обеспечении безопасности сотрудников исправительных учреждений и мерах по ее повышению

Марченко Д. Э., Казанкова Т. Н.

К вопросу о классификации правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний

Радченко Е. П., Зорина Н. С.

Психологическое сопровождение несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях

Пашкова Е. Н.

Генезис становления контроля за условно-досрочно освобожденными лицами

Курлышев А. О., Шигвалеева В. Ю.

Медико-социальные проблемы содержания в пенитенциарных учреждениях РФ

КРИМИНАЛИСТИКА

Нахапетян М. Г.

Особенности использования специальных знаний при расследовании хищений и угона автомобилей

Акбаров И. И., Галяутдинов Р. Р.

Оценка заключения специалиста по экономическим преступлениям

Ишбулатов И. И., Галяутдинов Р. Р.

Тактика подготовки государственного обвинителя к уголовному судопроизводству первой инстанции

Кустова Н. К.

К вопросу производства портретной экспертизы по фото- и видеоизображениям

Карпинский Д. А.

Доследственная проверка и первоначальный этап расследования мошенничеств, связанных с оказанием паранормальных и оккультных услуг

Китаев Н. Н., Китаева В. Н.

Судебно-психологическая экспертиза и биоритмология при расследовании преступлений

Ковалёв В. В., Мухаметшин А. Ф., Алексеев А. О.

К вопросу о практическом значении оперативно-розыскной характеристики преступлений на примере раскрытия убийств

Низаева С. Р.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью

Позий В. С., Черкашев Н. Г.

Особенности производства отдельных следственных действий при выявлении подпольной лаборатории по производству наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

Скрынников А. Е.

Цифровизация экспертных коллекций: достоверность и валидация

КРИМИНОЛОГИЯ

Зорина Н. С., Садыкова Р. А.

Влияние криминальной субкультуры на формирование личности несовершеннолетнего

Ступина С. А.

Сватинг: проявление в современных условиях и правовые средства противодействия

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Кургинянц Н. В., Набиев В. В., Кузнецов С. В.

Характерные черты взаимодействия участкового уполномоченного с другими службами и подразделениями органов внутренних дел в профилактике преступлений экстремистской направленности

Николаев Н. Ю., Алексеев А. М., Хорольский В. В.

Место огневой подготовки в формировании личности сотрудника органов внутренних дел

Сошин А. А., Мухаметшин А. Ф.

О некоторых мерах, принимаемых руководящим составом органов внутренних дел по недопущению и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров

Стуканов И. А.

Учет зарубежного опыта в организации оперативно-служебной деятельности таможенных органов Российской Федерации на примере Федеративной Республики Германия

Царькова Е. Г., Бодров Е. Н.

К вопросу формирования цифровой культуры в процессе профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Шерстяных А. С.

Возможности использования технологии искусственного интеллекта в деятельности органов внутренних дел

Хажироков В. А.

Актуальные проблемы организации самостоятельной физической подготовки сотрудников ОВД РФ

Царькова Е. Г.

К вопросу применения искусственного интеллекта в правовых подразделениях

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО

Вострокнутов А. Л., Нелюбин Р. В.

Актуальные вопросы противодействия применению биологического оружия в современный период

Иллюк П. А.

Закон о компьютерных преступлениях 1997 г. (Малайзия): причины принятия и проблемы применения

Никитин А. И., Константинов В. Н., Пичугин Д. А.

Противодействие террористическим угрозам в период проведения Россией специальной военной операции на Украине

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Андрюхина И. Ю., Пехова Л. С., Семенова И. О.

К вопросу о проблемах кадрового обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления и путях их решения

Мандажи Д. И., Якупова Г. А.

Государственные программы по развитию и поддержке экологического туризма в Республике Башкортостан

ПЕДАГОГИКА И ПРАВО

Канукоев А. М., Кодзоков А. Х.

Воздействие информационных технологий на процесс обучения слушателей образовательных организаций МВД России

Мешев И. Х.

Некоторые проблемы обучения выполнению бросков сотрудников ОВД на занятиях по физической подготовке

Михайлов А. О., Латыпова Э. Р.

Взаимодействие культур в современных условиях

ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО

Пилипенко Н. А., Соловьева А. В.

Техники нейролингвистического программирования в юридическом дискурсе

Ле Минь Фыонг, Нгуен Дык Мань

Факторы, влияющие на адаптивность к обучению и подготовке студентов первого курса Вьетнамской Академии народной безопасности

ЭКОНОМИКА. ПРАВО. СОЦИУМ

Абрамова С. Р., Баширина Е. Н., Хакимов Р. М., Абрамов И. Р.

Экономическая безопасность и социальная устойчивость российского общества

Галлямова А. Р., Гусева А. А., Галлямов Р. Т.

Цифровизация экономики: предпосылки, тенденции, перспективы и риски

Гвоздь А. А., Бережных М. В.

О роли университетов в формировании экологического мышления в обществе (практика ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»)

Евдокименко С. С., Бережных М. В.

Целесообразность использования принципов экологического менеджмента в деятельности предприятий

Даценко С. В., Науменко М. В.

Техническая оценка поставщиков. Основные аспекты и актуальные вопросы

Кретова А. Ю.

Социальная эффективность предприятий нефтегазового сектора России

Кузнецова К. В., Хачатрян О. А.

Мотивация персонала как способ повышения качества человеческого капитала

Угурчиев О. Б., Угурчиева Р. О., Волов М. А.

Особенности государственного регулирования инвестиционной и инновационной политики в регионе

Мехдиев С. Т., Сулейманова Ф. Х., Бондаренко А. В.

Визуальные коммуникации бренда и их влияние на психологию и экономическое мировоззрение потребителя

Орлова Д. С., Шастина А. Р.

Фейковые новости в экономике: создание ажиотажного спроса для получения сверхприбыли

Пшибыльский Д. Ю.

Роль наставника в адаптации сотрудников организации

Сафина Р. Р., Лю Цяньнянь

Стратегические перспективы развития аудита

Радченко Е. П., Вдовина А. Н., Монтлевич Т. А.

Значение показателей бюджетной отчетности в системе продовольственного обеспечения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Челпанова М. М., Коренюгин В. В.

Импортозамещение как фактор развития экономики России

Чумляков К. С., Чумлякова Д. В.

Интернационализация Северного морского пути: возможности и препятствия

Угурчиев О. Б., Цурова Л. А., Шумахова К. С.

Инновационные процессы в АПК: проблемы и пути разрешения

Федулин Е. А., Данилов Е. В., Федулина И. Р., Масейчук Ю.М.

К вопросу о правовом регулировании государственно-частного партнерства в области здравоохранения

Ямалетдинова К. Ш., Нурутдинов А. А., Щербаков А. Т.

Обеспечение промышленной безопасности на предприятиях нефтехимии

Янтудин А. Н., Киреева О. А.

Нематериальная мотивация как ключевой фактор для максимизации ресурсного потенциала сотрудников проектных институтов ВИНГДК

Нерсесянц Б. А.

Экономические предпосылки использования франчайзинга в сфере услуг и эволюция его развития

ФИЛОСОФИЯ. ПРАВО. СОЦИУМ

Бондаренко О. В., Васенкин А. В.

Социально-этические особенности исторического развития научно-технической деятельности

Бальчиндоржиева О. Б., Зайцева А. А., Цырендашиева В. Ц.

Концепция философии экологического права в Китае

Войтов А. В., Гладков Д. В., Михайлов С. Н.

Традиционные российские духовно-нравственные ценности в обществе потребления: социологический взгляд

Грогуленко Н. В., Грогуленко А. И., Палаева А. С., Левашов Д. А.

Экологическое сознание молодежи (на примере г. Уфы)

Гофман А. А., Тимощук А. С.

Права человека и пределы роста

Кочесоков Р. Х., Бижева А. П., Культурбаева Л. М.

Типология политических элит

Малахова Е. В.

Субъектность – цель или препятствие для развития искусственного интеллекта?

Маркова Н. М.

Политическое милосердие: некоторые аспекты современного богословско-философского понимания

Равочкин Н. Н.

Социальный институт как трудноформализуемый объект: философский анализ

Хабибова М. М., Шихалиева Н. М., Бабаева З. А. Ибрагимова Э. С.

Эвтаназия: понимание и принципы биоэтики

Цзян Дань

Влияние философского мышления на качество жизни китайцев, проживающих на территории России

Аветисян В. С.

Социокультурные аспекты формирования гендерной идентичности в современном обществе

Бондаренко О. В., Чуксина В. В.

Философские аспекты концепции информации и ее применения в естественных науках

Хомич Н. В.

Основы проектного мышления в философской интерпретации

Зуева Е. К.

Формирование ценностного сознания человека в современном мире в условиях трансформации общества

Е. А. Шварц: Об устойчивом развитии в преддверии Международного дня Матери-Земли

Интервью с доктором географических наук, руководителем Центра ответственного природопользования Института географии Российской Академии Наук (РАН), заслуженным экологом РФ, Евгением Аркадьевичем Шварцем

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Аблеева Г. Р.

Место Европейского суда по правам человека в системе международных органов по защите прав ребенка

Амиантов А. А., Рабаданов И. Р., Содиков Ш. Д.

Правовые основы сотрудничества Российской Федерации и Республики Молдова

Бирюков П. Н.

О правовом статусе драгоценных камней в праве ЕАЭС

Кучина А. М.

Современные вопросы охраны передач вещательных организаций от несанкционированного использования на примере спортивных трансляций

Сапрынская Д. В.

Центральная Азия и концепция Большого евразийского партнерства: внутрирегиональные риски и возможности для кооперации

Волкова А. А.

Проблемные аспекты взаимодействия ОРС ВТО и региональных систем разрешения международных торговых споров

Попович М.

Имплементация международных договоров по предупреждению торговли людьми в национальное законодательство республики Сербия

Твумаси Ребекка Маами Афиа Фосуваа

Проблемы реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 1994 г. в Западной Африке

Чэнь Гуйсинь

Анализ итогов 14-ой конференция участников Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям (COP14)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Агаркова А. А., Белецкая В. А., Глинщикова Т. В.

Проблемы правового регулирования международных морских перевозок грузов

Бутакова Н. А., Евграфова И. В.

Регион Каспийского моря: история формирования и перспективы развития

Талимончик В. П.

Деятельность ЮНСИТРАЛ по регламентации разрешения споров, связанных с технологиями

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Татарников В. Г., Никитин Ю. П., Каргаполова А. А.

Сравнительно-правовой анализ статуса института прокуратуры в России и в Соединенных Штатах Америки

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Архипова Е. Ю., Кондрашов Ю. А.

К вопросу о понятии юридической стабильности

Ву Дык Зунг

Построение правового государства во Вьетнаме: теоретические и практические вопросы

Дубровин М. А.

Интеграционная деятельность Российской Федерации в условиях многополярного мира

Молотков М. Б.

Правовое регулирование в контексте проблемы соотношения права и закона в отечественной юридической науке второй половины ХIХ – начала ХХI века

Рузавина Е. Ю., Шевчук Е. П.

Проблемы формирования правосознания медицинских работников в России

Самусенко Т. М., Прокудина Р. О.

Юридическая техника и муниципальные нормативные правовые акты (на примере Приморского края)

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Болдаковский Э. В., Павлова Н. Г.

История развития советской стандартизации

Вдовина А. Н.

Особенности развития продовольственного обеспечения осужденных в уголовно-исполнительной системе России: ретроспективный анализ и современные реалии

Гнетова Л. В., Гуляева Т. Б.

Особенности назначения алиментов несовершеннолетним по советским законам 1936-1937 гг.

Горохов А. А., Горохова К. И.

Влияние религии на право. Исторический аспект

Довгань К. Е.

Средства рамочного правового регулирования в Конституции РСФСР 1918 г.

Недзелюк Т. Г.

Правовое регулирование противоэпидемических мероприятий и участие в них духовных лиц: по материалам Министерства внутренних дел Российской империи

Новикова О. И., Некрасов А. И.

К вопросу о внешнеполитическом курсе Франции в 1920-1930-е годы (часть 1)

ШИРШОВ Б. В.

Система административных наказаний: становление и развитие

Семушев Д. В.

Советское законодательство как исторический источник в профессиональной подготовке юристов

Раевская В. А.

История создания и развития работных домов в Великобритании

Ромазанова А. Н.

Военнопленные в Первой мировой войне и их правовой статус

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Деникаева С. Э., Гусейнова Д. Ш.

К вопросу об ограничении прав и свобод государственных служащих в Российской Федерации

Османова А. Г.

Основные направления совершенствования права граждан на участие в управлении делами государства

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Шмелев И. В.

О понятии и содержании административной юстиции в англосаксонских странах

Филин В. В, Феткулов А. Х., Рахимгулова М. Б., Байкенжина К. А.

О некоторых вопросах административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан

Фомина Т. Ф.

Совершенствование правового регулирования поощрительного производства в органах внутренних дел

Франц О. Ю.

Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности государственных органов

Шмелев И. В., Муратова Е. В.

Критерии оспоримости административных решений на примере англосаксонских стран

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Аржиловский Д. Е., Григорьев А. С.

Влияние киберпространства и цифровых технологий на правосознание и правовое воспитание граждан

Бакунин С. Н., Курбатова Г. В.

К вопросу теоретического осмысления понятия и правовой природы договора поставки

Гайбатова К. Д., Мустафаев Д. Ш.

Наследственный договор как основание наследования в российском и зарубежных правопорядках

Гусева А. А.

Объективное вменение при установлении субъективной добросовестности в виндикационных спорах

Доржиева С. В.

Об отдельных положениях усыновления (удочерения), опеки (попечительства) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ивлиев П. В., Ананьева Е. О.

Левередж лизинг как инновационная форма финансовой аренды в России

Казанкова Т. Н., Антипова Я. О., Курилкина М. С.

Экспертно-аналитическая деятельность в судебной сфере: проблемы и перспективы правоприменения

Курбатова Г. В., Бакунин С. Н.

Виды договора поставки и его отличия от смежных гражданско-правовых договоров

Кондратьев П. О., Кошелюк Б. Е., Силкина Ю. С., Слепов А. П.

Развитие цифрового права в России

Корчагин М. А., Мороз Н. А.

Право застройки: сравнительно-правовой анализ со строительной арендой

Коломиец В. А.

Профессиональное судебное представительство

Лебедев М. А., Лебедева А. Ф.

Изменения законодательства в области охраны труда в 2023 году для микропредприятий

Яковлев Е. А., Ананьева Е. О.

Цифровизация гражданского общества: практические аспекты

Ястремский И. А.

Возмещение морального вреда пациенту, в связи с установлением судебно-медицинской экспертизой дефектов оформления медицинской документации в клинике пластической хирургии

Харитонова А. А.

О бездействии в составе субъективного гражданского права

Егоров А. А.

Технические средства защиты авторских прав как неюрисдикционный способ защиты

Саблуков Д. Г.

Проблемы применения правила делового суждения к руководителю при оспаривании сделки в банкротстве

Старцев Д. Д.

Тезисы о недействительности сделок, совершенных должником в преддверии банкротства. Иностранный опыт

Хохлова М. И.

Проблемы практики применения «восстановления корпоративного контроля» как способа защиты корпоративных прав

Федоренко А. С., Анищенко О. А.

Понятие товара как объекта коммерческого права

Ястремский И. А.

К вопросу отнесения медицинской документации к медицинской услуге в правоприменительной практике судов общей юрисдикции

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Казанкова Т. Н., Чертыковцев Ю. В., Воробьева А. А., Гражданкина О. Н.

Современные проблемы судебно-экспертной деятельности при оценке объектов интеллектуальных прав

Минасян Г. М.

Некоторые проблемы наследования выморочного движимого имущества и взыскания задолженности с территориальных органов Росимущества

Третьякова Т. О.

Новеллы в регулировании приказного и заочного производства в гражданском процессе

Засовенко Г. В.

Привлечение к арбитражу (третейскому разбирательству) третьих лиц

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Шамаев Р. Я.

Договоры в сфере долевого строительства: проблемы и особенности

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Бажанов С. А.

К вопросу о повышении кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы

Махонин Д. Д., Скобилева И. В.

Трудовая миграция: сущность социально-экономического явления, популяризация, проблемы регулирования

Ханукаева Т. Э.

Медиация в трудовых спорах о праве в России: дальнейшее развитие в сравнительном контексте

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Ананьева Е. О., Ивлиев П. В.

Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних осужденных

Шамраева И. Л.

Реализация права детей, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье на примере Саратовской области

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Братухин С. А.

Актуальные проблемы правового регулирования банковской деятельности в условиях новых цифровых реалий

Угланова Е. С.

Особенности проведения контрольных мероприятий налоговыми органами на основе анализа Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: актуальные вопросы судебной и административной практики

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Пономарёв О. В., Платонова А. Д., Чистякова Н. Ю., Непойранова М. В.

Преимущества и риски внедрения единого налогового платежа

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Зубкова М. Н., Шишкин Н. В.

Ответственность органов управления юридического лица в случае причинения ему убытков

Московский И. С.

Проблемы правового регулирования и применения налоговой схемы «дробление бизнеса»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Рыбинская Е. Т., Стерхов П. А., Гаврилов А. Д.

Модернизация нефтеперерабатывающих производств, направленная на уменьшение объема выбросов сероводорода и двуокиси серы как негативного фактора воздействия на окружающую среду

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Бажанов С. А., Жиляев Р. М.

К вопросу об оценке гражданами уровня коррупции в сфере правоохранительной системы (по материалам интерактивного социологического опроса граждан, проведенного на официальном сайте ФСИН России в сети Интернет в 2019 г.)

Бондарев С. П., Бохан С. П., Донской Д. Д.

Историческая обоснованность уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)

Бронников Д. А.

Исследование влияния информационных технологий на развитие новых форм организованной преступности в Японии и анализ схожих рисков в Российской Федерации

Ибрагимов А. Г., Мулюков Ф. Б.

Актуальные проблемы уголовного преследования за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Иванов И. Ю., Чистяков А. А.

Общая характеристика неисполнения воинского приказа

Исаев В. В.

Основные положения теории Гюнтера Якобса «Feindstrafrecht» и их отражение в уголовном законодательстве России, Германии и США

Зорина Н. С.

Причины и меры предупреждения студенческой преступности

Карчаева К. А.

Современное состояние и перспективы развития методики составления психологического портрета убийцы

Колотилина А. А.

Объективные признаки преступлений, совершаемых судебными приставами-исполнителями (ст. 285, 286 Уголовного кодекса РФ)

Макаров Р. В., Габдрахманов Ф. В.

Признание рецидива преступлений при отмене условного осуждения: к истории вопроса

Мальцева С. Н., Сулейманов Т. А.

Вопросы квалификации деяний за совершение ятрогенных преступлений

Набиуллина В. Р.

Соотношение составов преступлений, предусмотренных в статьях 207.1 и 207.2 УК РФ, с другими составами преступлений

Осадчая Н. Г., Татьянченко Л. Е.

Уклонение от уплаты алиментов на содержание детей: уголовно-правовые и криминологические аспекты

Романова Н. Л., Фролов С. А.

О некоторых проблемах квалификации загрязнения атмосферы

Сенников И. С.

Тенденция к смягчению ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов в Российской Федерации, и западный опыт по вопросу уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, взносов и иных обязательных платежей

Сулейманов Т. А., Фомин В. В.

Уголовная ответственность медицинского персонала за допущенную профессиональную ошибку

Мулюков Ф. Б., Ибрагимов А. Г.

Принципы уголовного права и актуальные вопросы их реализации при назначении наказания

Андериа Д. Г. К.

Ответственность за преступления, совершенные с использованием систем искусственного интеллекта

Девиченский М. В.

К вопросу определения предмета военной контрабанды в период проведения Специальной Военной Операции

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Абдулвалиев А. Ф., Петров В. В., Толстолужинская Е. М.

Видео-конференц-связь и новеллы уголовно-процессуального законодательства

Александрова О. П., Богданов М. Н.

Некоторые вопросы использования возможностей систем видеоконференц-связи на стадии предварительного расследования преступлений

Бажанов С. А., Медведева И. Н.

Решение проблемы перелимита в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы: зарубежный опыт

Биляев В. А., Таранин М. А., Юзьвак С. А.

Справедливость и состязательность в уголовном процессе: правовое соотношение и духовно-мировоззренческие корни антагонизма

Бирук М. С., Самородский Е. О.

Автотехническая экспертиза и следственный эксперимент – неотъемлемые орудия следователя в сборе оснований для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 УКФ

Герасенков В. М.

Вопросы переквалификации преступлений на стадии предварительного расследования

Емельянова Н. Ю., Рахмонбердиев Б. Б.

История становления процессуального статуса следователя в России

Крашенникова Т. В., Коблева М. М.

К вопросу о привлечении в качестве обвиняемого члена избирательной комиссии с правом решающего голоса

Саакян А. Г., Трифонова К. А., Долгачева О. И.

Состояние здоровья подозреваемого или обвиняемого, как обстоятельство, учитываемое при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

Самойлова Ж. В.

О структуре гражданского иска в российском уголовном процессе

Смолина М. М., Давиденко А. Д.

Проблемные аспекты порядка определения размера и сроков уплаты судебного штрафа

Тингаева И. В.

Соблюдение прав и свобод граждан при досудебном производстве по уголовным делам

Глимейда В. В.

Проблемы обеспечения прав участников при производстве следственных действий в режиме видео-конференц-связи

Мелодиев А. А.

Понятие, назначение и классификация мер пресечения

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Бевз Л. В.

К вопросу профилактики побеговой активности осужденных из мест лишения свободы

Епифанов О. С., Кошелюк Б. Е.

Об обеспечении безопасности сотрудников исправительных учреждений и мерах по ее повышению

Марченко Д. Э., Казанкова Т. Н.

К вопросу о классификации правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний

Радченко Е. П., Зорина Н. С.

Психологическое сопровождение несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях

Пашкова Е. Н.

Генезис становления контроля за условно-досрочно освобожденными лицами

Курлышев А. О., Шигвалеева В. Ю.

Медико-социальные проблемы содержания в пенитенциарных учреждениях РФ

КРИМИНАЛИСТИКА

Нахапетян М. Г.

Особенности использования специальных знаний при расследовании хищений и угона автомобилей

Акбаров И. И., Галяутдинов Р. Р.

Оценка заключения специалиста по экономическим преступлениям

Ишбулатов И. И., Галяутдинов Р. Р.

Тактика подготовки государственного обвинителя к уголовному судопроизводству первой инстанции

Кустова Н. К.

К вопросу производства портретной экспертизы по фото- и видеоизображениям

Карпинский Д. А.

Доследственная проверка и первоначальный этап расследования мошенничеств, связанных с оказанием паранормальных и оккультных услуг

Китаев Н. Н., Китаева В. Н.

Судебно-психологическая экспертиза и биоритмология при расследовании преступлений

Ковалёв В. В., Мухаметшин А. Ф., Алексеев А. О.

К вопросу о практическом значении оперативно-розыскной характеристики преступлений на примере раскрытия убийств

Низаева С. Р.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью

Позий В. С., Черкашев Н. Г.

Особенности производства отдельных следственных действий при выявлении подпольной лаборатории по производству наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

Скрынников А. Е.

Цифровизация экспертных коллекций: достоверность и валидация

КРИМИНОЛОГИЯ

Зорина Н. С., Садыкова Р. А.

Влияние криминальной субкультуры на формирование личности несовершеннолетнего

Ступина С. А.

Сватинг: проявление в современных условиях и правовые средства противодействия

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Кургинянц Н. В., Набиев В. В., Кузнецов С. В.

Характерные черты взаимодействия участкового уполномоченного с другими службами и подразделениями органов внутренних дел в профилактике преступлений экстремистской направленности

Николаев Н. Ю., Алексеев А. М., Хорольский В. В.

Место огневой подготовки в формировании личности сотрудника органов внутренних дел

Сошин А. А., Мухаметшин А. Ф.

О некоторых мерах, принимаемых руководящим составом органов внутренних дел по недопущению и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров

Стуканов И. А.

Учет зарубежного опыта в организации оперативно-служебной деятельности таможенных органов Российской Федерации на примере Федеративной Республики Германия

Царькова Е. Г., Бодров Е. Н.

К вопросу формирования цифровой культуры в процессе профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Шерстяных А. С.

Возможности использования технологии искусственного интеллекта в деятельности органов внутренних дел

Хажироков В. А.

Актуальные проблемы организации самостоятельной физической подготовки сотрудников ОВД РФ

Царькова Е. Г.

К вопросу применения искусственного интеллекта в правовых подразделениях

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО

Вострокнутов А. Л., Нелюбин Р. В.

Актуальные вопросы противодействия применению биологического оружия в современный период

Иллюк П. А.

Закон о компьютерных преступлениях 1997 г. (Малайзия): причины принятия и проблемы применения

Никитин А. И., Константинов В. Н., Пичугин Д. А.

Противодействие террористическим угрозам в период проведения Россией специальной военной операции на Украине

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Андрюхина И. Ю., Пехова Л. С., Семенова И. О.

К вопросу о проблемах кадрового обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления и путях их решения

Мандажи Д. И., Якупова Г. А.

Государственные программы по развитию и поддержке экологического туризма в Республике Башкортостан

ПЕДАГОГИКА И ПРАВО

Канукоев А. М., Кодзоков А. Х.

Воздействие информационных технологий на процесс обучения слушателей образовательных организаций МВД России

Мешев И. Х.

Некоторые проблемы обучения выполнению бросков сотрудников ОВД на занятиях по физической подготовке

Михайлов А. О., Латыпова Э. Р.

Взаимодействие культур в современных условиях

ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО

Пилипенко Н. А., Соловьева А. В.

Техники нейролингвистического программирования в юридическом дискурсе

Ле Минь Фыонг, Нгуен Дык Мань

Факторы, влияющие на адаптивность к обучению и подготовке студентов первого курса Вьетнамской Академии народной безопасности

ЭКОНОМИКА. ПРАВО. СОЦИУМ

Абрамова С. Р., Баширина Е. Н., Хакимов Р. М., Абрамов И. Р.

Экономическая безопасность и социальная устойчивость российского общества

Галлямова А. Р., Гусева А. А., Галлямов Р. Т.

Цифровизация экономики: предпосылки, тенденции, перспективы и риски

Гвоздь А. А., Бережных М. В.

О роли университетов в формировании экологического мышления в обществе (практика ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»)

Евдокименко С. С., Бережных М. В.

Целесообразность использования принципов экологического менеджмента в деятельности предприятий

Даценко С. В., Науменко М. В.

Техническая оценка поставщиков. Основные аспекты и актуальные вопросы

Кретова А. Ю.

Социальная эффективность предприятий нефтегазового сектора России

Кузнецова К. В., Хачатрян О. А.

Мотивация персонала как способ повышения качества человеческого капитала

Угурчиев О. Б., Угурчиева Р. О., Волов М. А.

Особенности государственного регулирования инвестиционной и инновационной политики в регионе

Мехдиев С. Т., Сулейманова Ф. Х., Бондаренко А. В.

Визуальные коммуникации бренда и их влияние на психологию и экономическое мировоззрение потребителя

Орлова Д. С., Шастина А. Р.

Фейковые новости в экономике: создание ажиотажного спроса для получения сверхприбыли

Пшибыльский Д. Ю.

Роль наставника в адаптации сотрудников организации

Сафина Р. Р., Лю Цяньнянь

Стратегические перспективы развития аудита

Радченко Е. П., Вдовина А. Н., Монтлевич Т. А.

Значение показателей бюджетной отчетности в системе продовольственного обеспечения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Челпанова М. М., Коренюгин В. В.

Импортозамещение как фактор развития экономики России

Чумляков К. С., Чумлякова Д. В.

Интернационализация Северного морского пути: возможности и препятствия

Угурчиев О. Б., Цурова Л. А., Шумахова К. С.

Инновационные процессы в АПК: проблемы и пути разрешения

Федулин Е. А., Данилов Е. В., Федулина И. Р., Масейчук Ю.М.

К вопросу о правовом регулировании государственно-частного партнерства в области здравоохранения

Ямалетдинова К. Ш., Нурутдинов А. А., Щербаков А. Т.

Обеспечение промышленной безопасности на предприятиях нефтехимии

Янтудин А. Н., Киреева О. А.

Нематериальная мотивация как ключевой фактор для максимизации ресурсного потенциала сотрудников проектных институтов ВИНГДК

Нерсесянц Б. А.

Экономические предпосылки использования франчайзинга в сфере услуг и эволюция его развития

ФИЛОСОФИЯ. ПРАВО. СОЦИУМ

Бондаренко О. В., Васенкин А. В.

Социально-этические особенности исторического развития научно-технической деятельности

Бальчиндоржиева О. Б., Зайцева А. А., Цырендашиева В. Ц.

Концепция философии экологического права в Китае

Войтов А. В., Гладков Д. В., Михайлов С. Н.

Традиционные российские духовно-нравственные ценности в обществе потребления: социологический взгляд

Грогуленко Н. В., Грогуленко А. И., Палаева А. С., Левашов Д. А.

Экологическое сознание молодежи (на примере г. Уфы)

Гофман А. А., Тимощук А. С.

Права человека и пределы роста

Кочесоков Р. Х., Бижева А. П., Культурбаева Л. М.

Типология политических элит

Малахова Е. В.

Субъектность – цель или препятствие для развития искусственного интеллекта?

Маркова Н. М.

Политическое милосердие: некоторые аспекты современного богословско-философского понимания

Равочкин Н. Н.

Социальный институт как трудноформализуемый объект: философский анализ

Хабибова М. М., Шихалиева Н. М., Бабаева З. А. Ибрагимова Э. С.

Эвтаназия: понимание и принципы биоэтики

Цзян Дань

Влияние философского мышления на качество жизни китайцев, проживающих на территории России

Аветисян В. С.

Социокультурные аспекты формирования гендерной идентичности в современном обществе

Бондаренко О. В., Чуксина В. В.

Философские аспекты концепции информации и ее применения в естественных науках

Хомич Н. В.

Основы проектного мышления в философской интерпретации

Зуева Е. К.

Формирование ценностного сознания человека в современном мире в условиях трансформации общества

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

АБЛЕЕВА Гульназ Римовна

юрисконсульт ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”», г. Казань

МЕСТО ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА

В статье рассматриваются международное органы, направленные на защиту прав детей. Автором приводится классификация международных органов, участвующих в защите прав детей. Рассматривается судебная защита как правовой механизм защиты прав детей, а именно место Европейского суда по правам человека в системе международных органов по защите прав ребенка. Автором обосновывается роль Европейского суда по правам человека в защите прав детей. В статье представлен краткий обзор судебной практики ЕСПЧ, направленный на обеспечение наилучших интересов ребенка. В заключении отмечена роль Европейского суда по правам человека и его решений на международной арене.

Ключевые слова: защита прав детей, международное право, международные органы, Конвенция о правах ребенка, Европейский суд по правам человека, Декларация о правах ребенка, обеспечение наилучших интересов ребенка.

Пристатейный библиографический список

1. Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник / Под ред. Р. М. Валеева. – М.: Статут, 2011. – 830 с.

2. Нугаева Н. Г. Защита прав ребенка / Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник / Под. ред. Р. М. Валеева. – М.: Статут, 2011. – 830 с. – С. 738.

3. Гуськова А. П. Право на судебную защиту – один из основных принципов защиты прав человека // Права человека в международном и внутригосударственном праве: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Р. М. Валеев. – Казань: Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова – Ленина, 2004. – 300 с.

4. Ковалев А. А. Международная защита прав человека: учебное пособие. – М.: Статут, 2013. – 591 с.

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2022_ENG.pdf.

6. Кузнецова О. В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: справочно-правовая система «ГАРАНТ».

7. Справочник ООН для специалистов и должностных лиц по вопросам правосудия в делах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений. Серия справочников по вопросам уголовного правосудия. – ООН, Нью-Йорк, 2010. – 156 с.

8. Информация о постановлении ЕСПЧ от 08.07.2003 по делу «Сахин (Sahin) против Германии» (жалоба № 30943/96) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2003. – № 12. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: справочно-правовая система «Консультант-плюс».

9. Информация о постановлении ЕСПЧ от 08.07.2003 по делу «Зоммерфельд (Sommerfeld) против Германии» (жалоба № 31871/96) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: справочно-правовая система «Консультант-плюс».

10. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016). – 2016. – № 2. – Электронный ресурс]. – Режим доступа: справочно-правовая система «Консультант-плюс».

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

АМИАНТОВ Алексей Андреевич

кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Российского университета дружбы народов

РАБАДАНОВ Идрис Рабаданович

политолог, эксперт экспертного совета Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, специалист в области международных отношений

СОДИКОВ Шарбатулло Джаборович

кандидат юридических наук, эксперт Российского совета по международным делам, аналитик Центра военно-политических исследований МГИМО (У) МИД России

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

В статье анализируются нормативно-правовые акты, выступающие в качестве базисной основы для сотрудничества Российской Федерации и Республики Молдова. В работе исследуются международные договоры, а также межпарламентские соглашения между законодательными собраниями рассматриваемых стран. Раскрываются формы межпарламентского взаимодействия.

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Молдова, внешняя политика, международные договоры, межпарламентские соглашения.

Пристатейный библиографический список

1. Мухаметшин Ф. М., Степанов В. П. Россия-Молдова: между наследием прошлого и горизонтами будущего. – М.: Изд. “Прогресс-Традиция”, 2021.

2. Официальный портал правовой информации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: publication.pravo.gov.ru/

3. Официальный сайт Государственной Думы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/

4. Официальный сайт Совета Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.council.gov.ru/

5. Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 20. – Ст. 1766.

6. Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.

7. Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 26. – Ст. 2524.

8. Цвиркун В. И., Мухаметшин Ф. М. Память поколений. Исследование российско-молдавских исторических связей на территории Молдовы. – М.: “Прогресс-Традиция”, 2020.

9. Цивилизационный выбор. Федор Лукьянов о новой концепции внешней политики России // Газета “Коммерсантъ” от 04.04.2023 г.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

БИРЮКОВ Павел Николаевич

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и евразийского права Воронежского государственного университета

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В ПРАВЕ ЕАЭС

В статье речь идет об универсальном и региональном международном сотрудничестве в сфере оборота драгоценных камней. Автор рассматривает нормы международного права о статусе драгоценных камней. Анализируются как универсальные, так и региональные нормы об обороте алмазов. Особое внимание уделяется нормам «мягкого» права, которые регламентируют различные аспекты торговли алмазами. Автор подробно исследует право ЕАЭС о регистрации и торговле драгоценными камнями.

Ключевые слова: драгоценные камни, ООН, Кимберлийский процесс, международные организации по торговле алмазами, ЕАЭС, государства-члены ЕАЭС, право России.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

КУЧИНА Анастасия Михайловна

аспирант Дипломатической академии МИД России

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ПЕРЕДАЧ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ

Настоящая статья посвящена проблемам повсеместного пиратства спортивных трансляций в цифровой среде и мерам, принимаемым в борьбе с ними. Делается акцент на том, что предоставление исключительного права на трансляцию спортивных мероприятий затрагивает юридические вопросы, выходящие за рамки существующих инструментов международно-правового регулирования прав интеллектуальной собственности. Отмечается необходимость охраны организаций вещания от несанкционированного доступа к осуществляемым ими прямым трансляциям спортивных передач, которая является важной составляющей для развития спортивной индустрии во всем мире.

Ключевые слова: организации вещания, спортивные трансляции, онлайн-пиратство, цифровая среда, интернет-вещание, меры безопасности, ВОИС, ВТО.

Пристатейный библиографический список

1. Болычева М. Д. Стриминговое вещание как феномен современной медиасреды // Коммуникология. 2018. Том № 6. № 4. С. 160.

2. Бузова Н. В. Спортивные передачи: актуальные вопросы правовой охраны и защиты прав на них // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 1. С. 207.

3. Громов Н. Д., Сапрыкин Д. А. Существующие технологии иммерсивной реальности на современном рынке // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2021. № 4. С. 18.

4. Дорофеева А. М. Специфические объекты авторских и смежных прав в индустрии спорта. — Текст: непосредственный // Новый юридический вестник. 2020. № 6 (20). С. 54.

5. Филипова И. А.. Создание метавселенной: последствия для экономики, социума и права. Journal of Digital Technologies and Law. 2023. № 1 (1). С. 8.

6. Beyond the signal: a view from China on the copyright protection of live sports programming // WIPO MAGAZINE. 2019. № 2. P. 11.

7. de Werra, Jacques, Reference Guide to Sustaining Sport and its Development through Intellectual Property Rights // WIPO. 2022. P. 24.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

САПРЫНСКАЯ Дарья Викторовна

научный сотрудник Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КОНЦЕПЦИЯ БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА: ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КООПЕРАЦИИ

В статье рассматривается концепция Большого Евразийского партнерства (БЭП) с точки зрения представленности стран Центральной Азии в рамках действия инициативы и существующих платформ интеграции. Автор анализирует ряд возможных вызовов для кооперации, которые являются общими для стран Центрально-азиатского региона, а также приводится общий курс российской внешней политики в связи с изменениями на международной арене.

Ключевые слова: страны Центральной Азии, интеграция, ШОС, ЕАЭС, Большое Евразийское партнерство.

Пристатейный библиографический список

1. Арсентьева И. И. Большое евразийское партнерство после 2020 года: Проблемы и перспективы развития проекта в посткарантинном мире // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. – 2021. – №4-1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/bolshoe-evraziyskoe-partnerstvo-posle-2020-goda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-proekta-v-postkarantinnom-mire (дата обращения: 19.04.2023).

2. Ли Юнхуэй Большое евразийское партнерство и китайско-российские отношения // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XXIII: ежегодное издание / Сост., отв. ред. Е. И. Сафронова. – М.: ИДВ РАН, 2018. – С. 42-52.

3. Глазьев С. Ю. О стратегических направлениях развития ЕАЭС // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2020. № 1. С. 11-30. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doi.org/10.22394/2073-2929-2020-1-11-30.

4. Муратшина К. Г., Валеева М. В. Россия и страны Центральной Азии в многосторонних форматах сотрудничества в области спорта в рамках СНГ // Вестн. Том. гос. ун-та. 2021. № 469. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-strany-tsentralnoy-azii-v-mnogostoronnih-formatah-sotrudnichestva-v-oblasti-sporta-v-ramkah-sng (дата обращения: 19.04.2023).

5. Петровский В. Е. Россия, Китай и контуры «Большого евразийского партнерства»: монография. – М.: ИДВ РАН, 2018. – 216 с.

6. Алексеев С. В., Бекмаханова Н. Е., Владиславлева Т. Б., Мейер М. С., Сыздыкова Ж. С. и др. Евразийство: истоки, концепция, реальность. – М.: Изд-во Паблис, 2014. – 744 с.

7. Кулинцев Ю. В. Перспективные векторы развития ШОС в контексте строительства Большого евразийского партнерства// Евразийское пространство: новые векторы и приоритеты / Отв. ред. -сост. В. А. Матвеев. – М.: ИДВ РАН, 2020. – С. 43-53

8. Ефременко Д. В. Интеграционные тенденции на пространстве ШОС и евразийская безопасность // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XXIII: ежегодное издание / Сост., отв. ред. Е. И. Сафронова. – М.: ИДВ РАН, 2018. – С. 29-42.

9. Лузянин С. Г. Россия-Китай: формирование обновленного мира: монография / Отв. ред. академик В. С. Мясников. – М.: Издательство «Весь Мир», 2018. – 328 с.; Лузянин С. Г., Клименко А. Ф. Сотрудничество России и Китая в ШОС по реализации концепции Большого евразийского партнерства // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. – 2019. – № 24. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-rossii-i-kitaya-v-shos-po-realizatsii-kontseptsii-bolshogo-evraziyskogo-partnerstva (дата обращения: 19.04.2023).

10. Сапрынская Д. В. Кыргызстан под угрозой исламизации: исламская идентичность перебивает гражданскую. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ia-centr.ru/experts/darya-saprynskaya/kyrgyzstan-pod-ugrozoy-islamizatsii-islamskaya-identichnost-perebivaet-grazhdanskuyu/ (дата обращения: 19.04.2023).

11. Рязанцев С. В., Гарибова Ф. М. Демографическое развитие Ферганской долины как приграничного региона Центральной Азии // ДЕМИС. Демографические исследования. – 2022. – Т. 2. № 3. – С. 49-58. DOI: https://doi. org/10.19181/demis.2022.2.3.4. EDN: WMHMWE

12. Боришполец К. П., Мехдиев Э. Т. Евразийский тренд регионального сотрудничества // В сборнике: Евразийская интеграция: перспективы межгосударственного сотрудничества. Приложение к периодическому изданию «Ежегодник ИМИ». Сер. “Книги и брошюры ИМИ” Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Центр военно-политических исследований. – М., 2014. – С. 8-20.

13. Мехдиев Э. Т., Содиков Ш. Д. Значение ОДКБ в укреплении российско-таджикского сотрудничества // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 8 (99). – С. 38-39.

14. Ромашкина Н. П. Информационный суверенитет или почему России нужна стратегия информационной безопасности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/informatsionnyy-suverenitet-ili-pochemu-rossii-nuzhna-strategiya-informatsionnoy-bezopasnosti/ (дата обращения: 19.04.2023).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ВОЛКОВА Алина Александровна

аспирант кафедры международного права Юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРС ВТО И РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ СПОРОВ

Широкое использование государствами региональных торговых соглашений повлекло за собой ряд серьезных вопросов доктринального и практического характера, среди которых особое место занимает проблема соотношения механизмов рассмотрения споров на уровне ВТО и разнообразных механизмов по разрешению споров, предусмотренных региональными торговыми соглашениями. Участившиеся случаи конфликтов юрисдикций доказывают не только актуальность этой проблематики, но и степень связанных с ней рисков. В статье рассматриваются и критически оцениваются основные предложенные в доктрине концепции по минимизации этих рисков.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, региональные торговые соглашения, конфликт юрисдикций, механизм разрешения торговых споров.

Пристатейный библиографический список

1. Бублик В. А., Губарева А. В. Конфликт юрисдикций в глобальной и региональных системах разрешения споров // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2018. – № 5. – С. 112-120.

2. Исполинов А. С. К 20-летию ВТО: критический взгляд на практику Органа по разрешению споров // Торговая политика. – 2015. – № 1. – С. 10-30.

3. Исполинов А. С., Кадышева О. В. Кризис механизма разрешения споров всемирной торговой организации: в поисках альтернатив // Закон. – 2020. – № 10. – С. 136-144.

4. Кадышева О. В. Решение Органа по рассмотрению споров Всемирной торговой организации по делу “Бразилия – меры, затрагивающие импорт шин с восстановленным протектором”: “торговый спор завершен, а лихорадка денге только началась” // Современное право. – 2013. – № 9. – С. 127-131.

5. Колос Д. Г. Конкуренция юрисдикции органов по разрешению споров ВТО и региональных торговых соглашений: уроки и перспективы для ЕАЭС //Вестник Московского университета. Серия 11, Право: научный журнал. – Москва. – 2022. – № 3. – С. 21-41.

6. Смбатян А. С. ВТО и региональные интеграционные объединения: соотношение «правовых сил» в урегулировании торговых споров // Российский внешнеэкономический вестник. – 2011. – № 8. – С. 74-82.

7. Смбатян А. С. Конфликт юрисдикций органов международного правосудия как отрицание их взаимосвязей // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5 (92). – С. 26-36.

8. Солнцев А. М., Голубев В. В. ВТО и региональные интеграционные объединения: конкуренция юрисдикций и применимых принципов права при разрешении межгосударственных споров // Вестник ВолГУ. Сер. 5. Юриспруденция. – 2013. – № 1. – С. 93-98.

9. Трунк-Федорова М. П. Разрешение споров в рамках соглашений о свободной торговле: альтернатива механизму Всемирной торговой организации? // Международное правосудие. – 2019. – № 3 (31). – С. 102-113.

10. Хузиханова А. Р. Орган по разрешению споров ВТО и судебные механизмы международных региональных организаций экономической интеграции: конфликт юрисдикций // Российский юридический журнал. – 2016. – № 6 (111). – С. 47-51.

11. Pauwelyn J. Salles L. Forum Shopping before International Tribunals: (Real) Concerns, (Im)PossibleSolutions // Cornell International Law Journal. – 2009. – Vol. 42. – № 1. – Рp. 77-118.

12. Смбатян А. С. Принцип res judicata в международном публичном праве: современное прочтение // Международное публичное и частное право. – 2012. – № 1. – С. 3.

13. Furculita C. Fork-in-the-Road Clauses in the New EU FTAs: Addressing Conflicts of Jurisdictions with the WTO Dispute Settlement Mechanism // CLEER Paper Series, T.M.C. Asser Institute for International & European Law. – 2019/1.

14. Culot H. Comment le TTIP s’articulerait-il avec le droit de l’OMC? // Revue internationale de droit économique. – 2017. – № 1 (t. XXXI). – P. 5-34.

15. Batyah Sierpinski, Hélène Tourard. Mise à l’épreuve du système de règlement des différends de l’OMC. Est-ce un rejet du multilatéralisme ou une mise en cause de l’ordre économique actuel? // Revue internationale de droit économique. – 2019/4 (t. XXXIII). – P. 423-447.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ПОПОВИЧ Милица

аспирант кафедры международного права Юридического института Российского университета дружбы народов (Сербия)

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ

Тяжело представить, что по сей день торговля людьми существует в европейских государствах, и что с этой проблемой с трудностью справляемся даже в XXI веке. К решению нужно приступать как с национального уровня, так и с международного. Сербия присоединилась к большинству международных договоров по предупреждению и пересечению торговли людьми, и в целом защиты прав человека, и привела свое национальное законодательство в соответствие с этими договорами. В рамках данной статьи будут проанализированы обязательства Сербии по этим договорам и национальные меры, принятые Сербией с целью предотвращения торговли людьми и защите прав и свобод своих граждан. Насколько эти меры являются достаточными и эффективными, будет проанализировано на конкретном примере дела, возбужденного против Сербии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Ключевые слова: торговля людьми, Сербия, международные договоры, ООН, Европейский суд по правам человека.

Пристатейный библиографический список

1. Solntsev A.M., Popovic M. Trafficking in Women and Girls on a Global Level under International Law // Kutafin Law Review. – 2023. – № 10 (1). – Р. 199-216. https://doi.org/10.17803/2713-0533.2023.1.23.199-216.

2. Венская конвенция о праве международных договоров // Организация Объединённых Наций, 1969 г.

3. Гаврилов В. В. Понятие и взаимодействие международной и национальных систем. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 221 с.

4. Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима (Закон о ратификации Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми) // Сл. Гласник РС – Международные соглашения. – № 19/2009.

5. Закон о потврђивању Конвенције Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и допунских протокола (Закон о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополнительных протоколов) // Сл. Лист СРЈ – Международные соглашения. – 2001. – № 6.

6. Конституция Республики Сербия // Сл. Гласник РС. – 2006.

7. Международная защита прав человека, под редакцией А. Х. Абашидзе, учебник, 2-ое издание. Российский университет дружбы народов. – Москва, 2019. – 458 с.

8. Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 марта 2013 г. Дело «Зорица Йованович против Сербии» (жалоба N 21794/08), II Секция.

9. Солнцев А. М., Конева А. Е. Юридический статус актов договорных органов по правам человека в национальных правовых системах // Международное правосудие. – 2013. – № 4. – С. 82-93.

10. Стратегија борбе против трговине људима у Републици Србији (Стратегия борьбы с торговлей людьми в Республике Сербия) // Сл. Гласник РС. – № 111/2006. – 2006.

11. Уголовный кодекс Республики Сербия // Сл. Гласник РС. – 2005. (последние изменения от 2019 г.).

12. Цмилянович Б. М. Трговина људима у светлу међународног права и прописа Републике Србије (Торговля людьми в свете международного права и актах Республики Сербия) // Юридический институт, Университет в Белграде. – Белград, 2015. — 296 с.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ТВУМАСИ Ребекка Маами Афиа Фосуваа

аспирант кафедры международного права Юридического института Российского университета дружбы народов (Республика Гана)

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ ООН ПО БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ 1994 Г. В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ

В данной статье опустынивание рассматривается как ведущая проблема Западной Африки. Рассмотрена сущность этого явления, раскрывается роль Конвенции ООН в преодолении проблемы опустынивания.

Ключевые слова: опустынивание, проблема опустынивания, проблема опустынивания в Западной Африке, Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием.

Bibliography

1. Millennium Declaration adopted at the Millennium Summit in New York, September 6-8, 2000, Ed. UN. Pp. 12-13.

2. Solntsev A. M. Climate Change: international legal dimension. – Moscow Journal of International Law. 2018. No. 1. P. 60-78. DOI: 10.24833/0869-0049-2018-1-60-78

3. Milestones: Population and environmental change. UNFPA. New York, 2001. P. 29. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_en

4 The World Conservation Union (IUCN)/ 2000. Red List of Threatened Species. Gland. Switzerland. Species Survival Commission. The World Conservation Union // Web site: http://www.redlist.org./

5. UN Framework Convention on Climate Change 1992 // A. V. Kukushkina, A. S. Yukhno. current international law. Fav. doc. Moscow: MGIMO University Publ., 2014. Pp. 444-450.

6 Kukushkina A. V. International legal aspects of sustainable development of forests // Bulletin of the Tomsk State University. unta. Ser.: Right. 2016. No. 2 (20). Pp. 22-31.

7 Non-binding Statement of Principles for a Global Consensus on the Sustainable Use, Conservation and Development of All Types of Forests // MZHMP. 1992. No. 4. P. 216-222.

8. SDGs and annual report. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Russian.pdf

9. Солнцев А. М., Миловидов О. Д. 15-летний итог деятельности ООН в сфере сохранения лесных ресурсов // Юрист-международник. Всероссийский журнал международного права. 2007. № 3. С. 40-49

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ЧЭНЬ Гуйсинь

аспирант Российского университета дружбы народов, преподаватель Хэйлунцзянского университета (КНР)

АНАЛИЗ ИТОГОВ 14-ОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ РАМСАРСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ВОДНО-БОЛОТНЫМ УГОДЬЯМ (COP14)

Водно-болотные угодья известны как «почки земли», и защита водно-болотных угодий является общей обязанностью всего человечества. Рамсарская конвенция была подписана представителями 18 стран в прибрежном городе Рамсар (Иран) 2 февраля 1971 г. В настоящее время Рамсарская конвенция насчитывается 172 участника, Китай стал 67-м (ратифицировал в 1992 г.). Конференция участников Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям (СОР) обычно проводится раз в три года, последняя COP14 прошла в ноябре 2022 г. впервые в Китае в городе Ухань. Всего на COP14 была принята 21 резолюция и выдана партия сертификатов «Международный город водно-болотных угодий» (International Wetland City). В рамках настоящей статьи анализируются основные итоги COP14 и выявляются ключевые тенденции управления и рационального использования водно-болотных угодий, их фауны и флоры.

Ключевые слова: Рамсарская конвенция, 14-я конференция участников Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям (COP14), охрана водно-болотных угодий, Международный город водно-болотных угодий, резолюции конференции.

Пристатейный библиографический список

1. 姚如琢.完善我国湿地生态补偿法律制度分析[J].法制博览, 2022(26):124. Яо Жучжо. Анализ совершенствования правовой системы компенсации за загрязнение окружающей среды водно-болотных угодий в Китае // Legal Expo. – 2022. – № 26. – С. 124.

2. О водно-болотных угодьях Нижней Оби, их состоянии и проблемах / Э. И. Валеева, Д. В. Московченко // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. – 2005. – № 5. – С. 3-7. – EDN JWQZCZ.

3. Рамсарской конвенции – 40 лет / М. Н. Копылов, А. М. Солнцев // Журнал российского права. – 2012. – № 3 (183). – С. 105. – EDN OPVOJB.

4. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (2 февраля 1971 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/waterfowl.shtml.

5. «Закон КНР об охране водно-болотных угодий» [《中华人民共和国湿地保护法》] (принят на 32 заседании Постоянного комитета 13 Всекитайского собрания народных представителей 24 декабря 2021 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.npc.gov.cn.

6. Чэнь Гуйсинь. Китай как участник Рамсарской конвенции // Евразийский журнал международного права. – 2022. – № 2 (2) – С. 92-107. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eajil.enu.kz/index.php/main/issue/view/2/2.

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forestry.gov.cn/main/6224/index.html.

8. 《湿地公约》第十四届缔约方大会将在武汉召开[J].绿色科技,2022,24(16):57. (14-я конференция участников Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям состоится в Ухане // Green Technology. – 2022. – № 16. – С. 57.)

9. http://www.forestry.gov.cn/main/6224/index.html

10. 赵征南.中国“国际湿地城市”数量位居全球第一[N].文汇报,2022-11-07(004) (Чжао Чжэньнань. Китай занимает первое место в мире по количеству “Международных городов водно-болотных угодий” // Газета Вэньхуэй. 07-11-2022(004))

11. 齐欣.“国际湿地城市”成为优质生态名片[N].人民日报海外版, 2022-06-20(011) Ци Синь. «Международный город водно-болотных угодий» становится высококачественной экологической визитной карточкой // People’s Daily Overseas Edition. 20-06-2022 (011)

12. 杨丽敏. 我国新增7个“国际湿地城市”[N]. 中国旅游报, 2022-11-14(001). DOI:10.28109/n.cnki.nclyb.2022.003125. Ян Лиминь. Семь новых «Международных городов водно-болотных угодий» в Китае // China Tourism News. – 14-11-2022 (001). DOI: 10.28109/n.cnki.nclyb.2022.003125.

13. 张韫, 廖宝文.我国红树林湿地生态修复技术研究现状分析[J].中国科学基金,2022,36(03):412-419.DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2022.03.007. Чжан Юнь, Ляо Баовэнь. Анализ состояния исследований технологии экологического восстановления мангровых водно-болотных угодий в Китае // Китайский научный фонд. – 2022. – № 3. – С. 412-419. DOI: 10.16262/j.cnki.1000-8217.2022 .03.007.

14. Giri C, Ochieng E, Tieszen LL, et al. Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data // Global Ecology and Biogeography. – 2011. – № 1. – P. 154—159.

15. 王文卿.中国红树林湿地保护与恢复战略研究.北京:中国环境出版集团,2021. (Ван Вэньцин, Стратегическое исследование сохранения и восстановления мангровых водно-болотных угодий в Китае // China Environmental Publishing Group. – 2021.

16. 贾明明,王宗明,毛德华,等.面向可持续发展目标的中国红树林近50年变化分析.科学通报,2021,66(30):3886—3901. Цзя Минмин, Ван Цзунмин, Мао Дэхуа и др. Анализ изменений в мангровых зарослях Китая за последние 50 лет для достижения целей устойчивого развития // Научный бюллетень. – 2021. – № 30. – С. 3886—3901.)