СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА И АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №5(204)2025

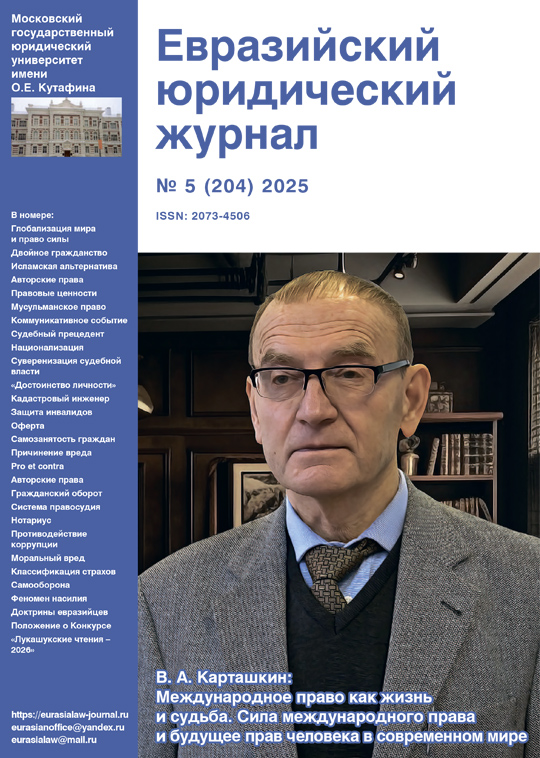

В. А. КАРТАШКИН:

Карташкин Владимир Алексеевич, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

В.А. Карташкин является известным советским-российским правоведом, внесшим существенный вклад в развитие отечественной науки международного права. Он специализируется в области теории и практики прав человека, теории международного права, соотношения международного и внутригосударственного права, деятельности Организации Объединенных Наций.

Владимир Алексеевич родился в гор. Москве. В 1957 г. окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1961 г. поступил в аспирантуру Института государства и права АН СССР, и в 1964 г. (под руководством профессора Степана Васильевича Молодцова) защитил кандидатскую диссертацию на тему «Международно-правовые вопросы территориальной целостности и территориального верховенство развивающихся стран Азии и Африки». В том же году В. А. Карташкин начал свою трудовую деятельность в Институте государства и права АН СССР.

В 1978 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Права человека и мирное сосуществование». Свою научную деятельность в Институте Владимир Алексеевич успешно сочетал с работой в Отделе прав человека ООН (1969 – 1973 гг.) и специального консультанта заместителя Генерального секретаря ООН по юридическом вопросам (1979 – 1985 гг.).

С 1996 по 2013 гг. В. А. Карташкин избирался экспертом в различные правозащитные органы ООН, в том числе с 1998 г. был членом подкомиссии ООН по поощрению и защите прав человека, а после ее реорганизации с 2008 по 2013 гг. – членом консультативного Комитета Совета по правам человека ООН.

Владимир Алексеевич принимал участие в работе Конституционного Совещания 1993 г. Занимал пост Председателя Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации (1996 – 2002 гг.).

Владимир Алексеевич активно занимался педагогической деятельностью: Международный институт прав человека в Страсбурге (Франция), приглашенный профессор (1975 – 1978 гг.); Корнельский университет (США), приглашенный профессор (1991 г.); Калифорнийский университет Санта Клара (США), приглашенный профессор (1992 г.); Российский университет дружбы народов (РУДН), юридический институт, профессор кафедры международного права (1985 – 2019 гг.).

Под руководством В. А. Карташкина защищены одна докторская и 18 кандидатских диссертаций.

Владимир Алексеевич – инициатор создания и главный редактор всероссийского журнала международного права «Юрист-международник – International lawyer» (2003 – 2008 гг.). Он также входит в состав редакционных советов и редколлегий научных журналов: «Современное право» (член редакционного совета, с 2010 г.); «Обозреватель-Observer» (член редколлегии, с 2012 г.); «Московский журнал международного права» (с 2013 г., заместитель главного редактора).

В. А. Карташкин – автор более 400 научных трудов, в том числе шести индивидуальных монографий, среди которых следует особо отметить книгу «Международная защита прав человека. Основные проблемы сотрудничества государств», вышедшую в свет в 1976 г. (в издательстве «Международные отношения»), на которой выросло целое поколение отечественных ученых, занимающихся правозащитной проблематикой. Кроме того, его перу принадлежат около 30 глав в коллективных монографиях и учебниках, более 100 публикаций в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень ВАК.

Также среди опубликованных индивидуальных и коллективных монографий и учебников можно выделить следующие: Территориальные проблемы развивающихся стран (1966); Международная защита прав человека (1978); Международная безопасность и права человека (на русском, английском и французском языках) (1987); Соотношение международного и внутригосударственного права (1995); Вне конфронтации. Международное право в период после холодной войны (на английском и русском языках) Отв. ред. Д. Дэмрош, Г. Даниленко (1996); Права человека. Учебник для ВУЗов. Соавтор. Отв. ред. Лукашева Е. А. (1999); Права человека и вооруженные конфликты, соавтор и отв. редактор (2001); Право и сила в новом международном правопорядке (на английском языке). Колорадо. Соавтор, Отв. ред. Л. Дэмрош, Д. Шеффер (1991); Права человека: итоги века, тенденции, перспективы. Соавтор. Отв. ред. Лукашева Е. А. (2002); Международные механизмы защиты прав человека (2003); Права человека и процессы глобализации современного мира. Соавтор. Отв. ред. Лукашева Е.А., (2005); Международное право. Учебник для ВУЗов. (2007) Соавтор, под ред. Кузнецова В. И. и Тузмухамедова Б. Р.; Право. Учебник для учащихся 10-х классов. Соавтор (2007); Права человека: международная защита в условиях глобализации (2009); Права человека. Учебник. Соавтор. 2-ое издание переработанное, отв. ред. Лукашева Е. А. (2009); Международное право. Русская Концепция (на английском языке). Соавтор. Отв. ред. Батлер В. Нидерланды (2009); Международное гуманитарное право. Учебник. Соавтор. Отв. ред. Капустин А.Я. (2011); Права человека и правовое социальное государство. Отв. ред. Лукашева Е. А. Соавтор (2011); ООН и международная защита прав человека в ХХI веке. (2015).

В 2024 г. вышел в свет Сборник статей В. А. Карташкина под названием «Права человека и современные международные отношения», в который вошли статьи, опубликованные главным образом в период с 2021 по 2023 г. (Москва: Норма, 2024).

Для Организации Объединенных Наций В. А. Карташкиным были подготовлены исследования по целому ряду вопросов в сфере прав человека. Профессор Карташкин В. А. участвовал во многих международных конференциях и совещаниях по линии Академии наук РФ, Министерства иностранных дел РФ и Организации Объединенных Наций.

Заслуженный юрист Российской Федерации (1999 г.). Награжден медалью А. Кони (2019 г.).

ЕврАзЮж – сила юридических знаний

PERSONA GRATA

В. А. Карташкин:

Международное право как жизнь и судьба. Сила международного права и будущее прав человека в современном мире

Интервью с доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Российской Федерации Карташкиным Владимиром Алексеевичем

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Бурьянов С. А., Бурьянов М.С.

Глобализация мирового порядка и право силы. Что привело к обострению силового геополитического противостояния в современном мире и есть ли перспектива эволюционировать к устойчивому человекоориентированному развитию? Часть 1.

Бенчук Е. А., Семенова К. А.

Перспективы введения двойного гражданства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь

Болычева М. Д., Нигматуллин Р. В.

Торговое представительство как инструмент внешнеэкономической деятельности: история и современность

Кудряшов В. В.

Трансформация международного финансового правопорядка: исламская альтернатива

Микрина В. Г., Ольшанова Ю. Д.

Международно-правовое регулирование борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей

Васильев А. Д.

Специфика норм регулирования и нормотворческих полномочий международных неправительственных организаций в международном финансовом праве: на примере деятельности Совета по финансовой стабильности

Грушин Ю. О.

Статья 40 Digital Services Act и обязательства по обеспечению прозрачности деятельности цифровых платформ

Королёв П. С.

Роль международной налоговой архитектуры в устойчивом развитии развивающихся государств

Ли Исюань

Международно-правовое сотрудничество Российской Федерации с государствами-членами СНГ в области борьбы с международным терроризмом

Татаринцев К. Ю.

Сокращение безгражданства в странах Восточноафриканского сообщества: международно-правовые механизмы к решению проблемы

Твумаси Ребекка Маами Афиа Фосуваа

Имплементация Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Республике Гана

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Дубровин М. А.

Россия и страны Магриб: дискуссия о возобновлении межгосударственного партнёрства и правовом регулировании национальных интересов

Рожнов С. Н.

О некоторых вопросах правового регулирования территориального планирования объектов федерального значения

Салимов М. Р.

Направления в методологии мусульманского права

Улаева Н. Л.

Теоретические основы категории «отрицательные (негативные) юридические факты»

Фурман Т. Г.

Коммуникация как фактор успешности профессиональной деятельности современного юриста

Цуканова Е. Ю., Синенко В. С., Власова У. А.

Особенности комплексной кодификации законодательства

Гусаров А. В.

Риск как средство преодоления неопределенности в праве (на примере эколого-правовой практики Конституционного Суда РФ)

Приходько С.О.

Генезис и эволюция правовых ценностей

Самойлова Ж. В.

Противодействие терроризму как проявление активной гражданской позиции

Фурман Т. Г.

Телевизионное коммуникативное событие как специфическая форма политической коммуникации

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Нечевин Д. К.

История принятия христианства: формирование и развитие славянского государства

Азизова П. М.

Некоторые особенности становления феодального государства и права Франции

Прохоров В. В.

Укрепление организационно-штатной структуры и системы подготовки местной ПВО Крыма (октябрь 1940 – июль 1941 гг.)

Фурман Ф. П.

Политико-правовые идеология и взгляды Петра Ткачёва

Вопилов Н. Н.

Судебный прецедент как источник права: эволюция и перспективы применения в российской правовой системе

Романова Н. В.

Национализация как способ приобретения права собственности: историко-правовой опыт европейских стран в период 1945-1948 гг.

Семенов А. А.

Правовое регулирование партийно-политической работы в войсках НКВД в годы Великой Отечественной войны

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Волкова С. И.

Технологический суверенитет в информационной сфере как условие реализации государственного суверенитета: структура и публично-правовое регулирование

Берлявский Л. Г., Остапович И. Ю.

Cуверенизация судебной власти в свете конституционной реформы в Российской Федерации

Гаджиев А. Ш., Манжов Д. Г.

Цифровизация избирательной системы: правовые и технологические аспекты обеспечения равного избирательного права

Газимагомедова Н. А.

Теоретические основы и практические механизмы обеспечения конституционных прав и свобод граждан: региональный аспект

Еланская Д. А.

Гражданский мир и согласие как элемент системы конституционного согласия

Салихова П. Ш., Деникаева С. Э.

Проблема отнесения актов Конституционного Суда РФ к источникам конституционного права РФ

Флитер Я. С.

Реализация свободы научного творчества при проведении генетических исследований

Циркунов М. Э.

Поддержка конкуренции в конституционном праве зарубежных стран: опыт государств на постсоветском пространстве

Кротов В. В.

«Достоинство личности»: конституционный принцип, субъективное право, межотраслевой правовой институт

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Арсланбекова А. З., Гитинов Н. Д.

Анализ изменений, внесенных в Федеральный закон «О государственной гражданской службе в РФ» и дальнейшие перспективы их совершенствования

Башмакова И. В.

Проблемы реализации права на приспособление жилого помещения инвалидов в рамках инновационно-технологической модели инвалидности

Катанаева Е. С., Максимов Р. В., Никулин С. Ю., Чернов Ю. И.

Кадастровый инженер как субъект административной и уголовной ответственности

Морозов А. А., Волков К. С., Мацола В. И., Чернов Ю. И.

Новая кодификация административно-деликтного права: анализ и проблематика

Нурмухаммадзода Ф. Д.

Системность административно-правового обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации и Республике Таджикистан

Савочкина Д. О.

Взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами системы предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних

Старцева С. В.

Социальная защита инвалидов: проблемы и перспективы

Степаненко О. Г., Фалеева Д. В.

Правовое регулирование архитектурного проектирования в условиях градостроительных ограничений

Тачкин М. А.

«Кибердружины» как инструмент взаимодействия государства и гражданского общества в противодействии деструктивному контенту: правовые и организационные аспекты

Сеидов Г. З.

Актуальность административно-правового обеспечения верификации возраста лица при регистрации на Интернет-ресурсах

Усенков И. А.

Проблемы правового регулирования договоров оказания телемедицинских услуг: реальные или мнимые?

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Буц С. Б., Евсикова Е. В.

Цифровая трансформация судопроизводства сквозь призму экосистемного подхода

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Бородина Ж. Н., Олимова Р. М.

Оферта в договоре присоединения

Бурлова Ю. А.

Правовая природа договора хранения

Бурнос Е. Н., Ошуева В. В.

«Задача со звездочкой»: обратная сила закона как основание исключения ответственности за неисполнение договорных обязательств (на примере взаимоотношений перевозчиков и автовокзалов)

Буряк В. А., Буряк А. И.

Особенности астрента в России

Дельцова Н. В., Клементьева С. А.

Правовые аспекты реализации гарантий прав участников долевого строительства апартаментов при банкротстве застройщика

Демиева А. Г., Савенко Н. Е.

Самозанятость граждан как «иная доходная деятельность»

Зубкова М. Н., Баталов Р. Е.

Особенности признания умерших граждан банкротами: сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и других стран

Ибрагимова Н. Ш., Степанищева А. Р., Аксененко В. В.

К вопросу о возможности перехода обязанности по возмещению вреда, причиненного здоровью гражданина, в случае смерти причинителя вреда к его наследникам

Иваненко В. В.

Причинение вреда как основание признания поведения делинквента противоправным

Иванова К. И.

Использование искусственного интеллекта в судебной системе: этические и правовые вызовы (pro et contra)

Казанкова Т. Н., Рында Е. П., Сергунов Е. А., Еханских Д. Н

Юридические аспекты медиации в гражданских делах: вызовы и возможности

Карабинцева И. К., Мальцева Е. В., Тхаровская О. Ю., Кочеровец Э. В.

Сроки исковой давности и методика их исчисления

Кривенков А. Д., Казанкова Т. Н.

Интеграция искусственного интеллекта в систему правосудия: возможности, вызовы и перспективы

Чигрина Е. В.

Защита авторских прав в журналистике

Шепелев Б. В., Иерусалимская Е. А.

Правовые аспекты защиты конкуренции, при осуществлении государственных (муниципальных) закупок в условиях санкций

Ястремский И. А.

Правовые особенности лечебно-охранительного режима в клинике пластической хирургии

Анчаков С. А.

Гражданско-правовой режим оружия: пределы оборотоспособности

Данилов Л. И.

Особенности защиты прав собственника цифрового контента в России

Ибрагимова Н. Ш., Магомедшапиев Д. А., Лысаков И. А.

Актуальные вопросы наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Любенко Ю. В.

Депонирование объектов авторского права, как способ самозащиты прав

Мягкова Э. В.

Принцип экологической безопасности и его системообразующее значение для развития гражданского законодательства

Шубин В. Ю.

Недвижимое имущество как объект гражданского оборота: проблемы квалификации и сравнительно-правовой анализ

Ястремский И. А.

Санитарно-эпидемиологические требования к клинике пластической хирургии

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Олимова Р. М., Рахматуллина Р. М.

Современные тенденции и перспективы развития медиации в гражданском процессе в России

Камалетдинов И. А.

Элементы судебного делопроизводства в системе юридических гарантий гражданского судопроизводства

Корягин Д. А.

Участие нотариуса в предупреждении и разрешении корпоративных конфликтов и споров

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

Маскин К. А.

Полномочия председателя суда в цивилистическом процессе: исторический аспект и современное состояние

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Андрюхина И. Ю., Карама Л. Л.

Совершенствование инструментов кадровой политики организации

Гильмеева Г. Н., Валиев Э. А.

Направления реформирования правового регулирования заработной платы труда и применяемые модели вознаграждения

Кудрин А. С.

О некоторых вопросах материальной ответственности работодателя перед работником в отечественном трудовом праве

Шихалев В. И.

Смарт-контракт и блокчейн: перспективы использования в трудовом праве

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Скакодуб Н. Р.

Зарубежный опыт территориального планирования

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Митякина Н. М., Федорященко А. С., Беляева Т. Н.

Природный объект как объект коммерческого оборота: правовой аспект

Сагитов С. М., Огрина В. В.

Теоретические аспекты кодификации экологического законодательства Российской Федерации

Тимошичева Н. А., Ермолина М. А.

Борьба с влиянием курения на окружающую среду: ограничительные механизмы в международном и национальном ракурсах

Чих Н. В., Фомичёв М. Н., Бехтяев С. П.

Водный налог и его экологическое значение

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Клименко С. А.

Особенности правового регулирования цифрового рубля

Неижкаша И. С.

Понятие и сущность территорий с особым публично-правовым статусом в контексте финансового права

Фартунов Е. А.

Стадии финансового мониторинга: роль и значение финансовых расследований в системе ПОД/ФТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Кот М. К., Трошкина А. А.

Правовые основы государственного регулирования проведения азартных игр как вида предпринимательской деятельности

Шпанагель Ф. Ф.

Экономико-правовые проблемы деятельности риэлторов на рынке недвижимого имущества в Российской Федерации: научно-практический аспект

Кот М. К., Трошкина А. А.

Организация и проведение азартных игр как вид предпринимательской деятельности

Шпанагель Ф. Ф., Перевалов Ф. Ф.

Вопросы правовой квалификации предмета договоров с участием риэлторских организаций

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Ульянов И. И.

Проблемы реализации ответственности в холдинговых структурах в Российской Федерации

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Баиров А. С., Попова И. Н.

Проблемы документирования наркопреступлений, совершенных организованными преступными группами

Городинец Ф. М., Романова Н. Е., Покгиев М.

Противодействие коррупции в банковской сфере

Каминский Э. С., Фарвазова М. Б., Каюмова А. А.

Смертная казнь: мировая практика

Литовченко Т. А.

Влияние культуры и традиционно-нравственных ценностей на криминализацию и декриминализацию в России и Китае

Попенков А. В.

К вопросу о правовом регулировании проблем противодействия незаконной коллекторской деятельности

Сидоренко О. В., Середа Ю. С.

Уголовно-правовое регулирование ответственности за мошенничество, совершенное в сфере незаконных сделок с недвижимостью

Старовойтова Ю. Г.

Теоретико-методологические основы исследования сущности уголовной противоправности

Ступина С. А.

Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка: сквозь призму социальной обусловленности

Чистяков А. А.

Метавселенная как нетипичный признак объективной стороны состава преступления

Шимко С. Е.

Профилактика преступлений, совершаемых мигрантами-иностранцами в Российской Федерации

Кальтенбергер Н. А.

Криминологическая характеристика личности преступника совершающего преступления в сфере компьютерной информации

Маклакова А. А.

Некоторые способы порчи имущества, совершаемые на объектах железнодорожного транспорта

Матросов А. А.

Деятельность финансовых пирамид на территории Китайской Народной Республики: отдельные вопросы уголовно-правового регулирования

Попов Н. С.

Проблемы уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере государственного оборонного заказа: опыт Соединенных Штатов Америки

Постников М. М.

Вербовка в запрещенные террористические и экстремистские организации новых адептов (неофитов) в учреждениях УИС

Пузарин Р. О.

Виктимологический аспект состава преступления, предусмотренный статьёй 148 УК РФ – некорректное название статьи

Цуканов С. И.

Международно-правовые механизмы предупреждения терроризма в рамках региональных организаций: опыт СНГ, ОДКБ, ШОС и СААРК.

Попов Н. С.

Некоторые проблемы квалификации специальных составов преступлений в сфере государственного оборонного заказа и пути их разрешения

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Абшилава Г. В.

Меморандум эффективной защиты прав как формула достижения правосудного решения

Каминский Э. С., Шайхутдинова З. З.

Особенности рассмотрения гражданского иска о компенсации морального вреда, причинённого преступлением, в уголовном деле

Мичурина О. В., Черевко Е. Р.

Перспективные направления в применении специальных знаний при производстве следственных действий

Пудовкин А. А., Сулейманов Т. А.

Последствия отказа в возбуждении уголовного дела для обеспечения прав и интересов заявителя

Сафронов Д. М.

Ограничение права на связь в особых условиях по уголовно-процессуальному законодательству отдельных зарубежных стран

Сейфетдинова Е. И.

Результативность возобновления расследования по приостановленным уголовным делам

Шаповалова Т. И.

Значение заключения эксперта как источника доказательств в уголовном судопроизводстве

Шогенов Т. М., Кучмезов А. Н.

Об актуальных вопросах противодействия экстремистским угрозам, связанных с современными миграционными процессами

Зайцев В. Н.

Право обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного дела в ходе его расследования

Костенко Д. С.

Актуальные подходы по использованию альтернатив заключению под стражу в современном уголовном процессе: сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта

Платонов В. В.

Осуществление судом проверки и оценки электронных доказательств по уголовным делам

Шаповалова Т. И., Павлович Ю. Л.

Особенности доказывания при расследовании пожаров и взрывов на объектах нефтегазового комплекса

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Дунаева М. С.

Понятие «информация», его содержание и значение в уголовно-процессуальном праве

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Голубцов В. А.

Медицинская (врачебная) деонтология как фактор медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы

Игошин В. Г.

Факторы, влияющие на организацию режима в исправительном учреждении

Степаненко Ю. С., Клыпина К. С.

Проблемы применения ареста как вида уголовного наказания

КРИМИНАЛИСТИКА

Буевич О. Л.

Организация работы дежурного следователя на месте происшествия

Гарбуз Г. С.

Некоторые аспекты применения метода абсорбционной спектроскопии в расследовании экологических преступлений

Кузьмин А. И., Маслов Э. Р., Влезько Д. А.

Особенности расследования краж, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов

Лозинский О. И.

Криминалистическая идентификационная значимость микробиома человека: методологическая основа, понятия, свойства, спектр потенциально решаемых задач

Палазин С. А., Влезько Д. А.

Современные возможности преодоления противодействия расследованию преступлений с использованием специальных знаний

Поваляев Э. А.

Расследование краж, соединенных с незаконным проникновением в квартиры: методы оптимизации и профилактики данного вида преступления

Соловьев А. А.

Психолого-криминалистическая классификация страхов

Антонова Е. А.

Ситуационный подход в криминалистическом обеспечении деятельности участников раскрытия и расследования преступлений «по горячим следам»

Романова А. С.

Некоторые способы использования искусственного интеллекта для противодействия легализации преступных доходов посредством цифровых активов

Савин Н. В.

Использование систем ИИ в качестве средства получения электронных доказательств

КРИМИНОЛОГИЯ

Любимов А. В., Семенцова И. А., Цымлянская О. А.

Утечка персональных данных как детерминанта кибермошенничества и меры ее профилактики

Минкова Е. А.

Международный опыт применения пробации

Ступина С. А., Долгушина Л. А.

Уголовно-правовые средства противодействия лесным пожарам

СУДОПРОИЗВОДСТВО

Гаужаева В. А., Сафронов Д. М.

Развитие представлений законодателя на задачи военных судов: каким будет следующий шаг?

Ковалев В. В.

Цифровизация системы правосудия: методологический аспект

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Жамборов А. А.

Актуальные вопросы материально-технического обеспечения огневой подготовки в системе МВД России

Земляной А. И., Романов А. А., Рыбаченок А. В., Балуев А. С.

Инновационные технологии в огневой подготовке

Караваев А. А., Нурлыев Р. Р., Литвиненко А. А., Павлов Д. В.

Особенности адаптации сотрудников полиции в первые годы службы

Константинов В. Н., Байрамов С. А., Ахияров Р. А., Стёпкин А. В.

Некоторые аспекты применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции в условиях возникновения экстремальных ситуаций

Мингулов И. Р., Бондарев И. С., Качулина И. В., Ячменев С. П.

Физическая подготовка и современный подход: ключ в совершенствовании и подготовки высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел

Сафонов А. А., Бондарева И. О.

Квантовые технологии и криптография: влияние на правоохранительную деятельность

Терентьев А. В.

Понятие планирования расследования преступлений в сфере компьютерной информации

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО

Зумакулова З. А., Кочесоков Р. Х.

Необходимая самооборона: право на реализацию

Каменец А. В.

О некоторых проблемах по обеспечению информационной безопасности граждан в части персональных данных

Коркмазов А. В.

Пути противодействия распространению экстремистской и террористической идеологий в социальных сетях

Кучмезов Р. А.

Информационные технологии в террористической деятельности преступников

Кочесоков Р. Х., Зумакулова З. А.

Право граждан на хранение и ношение оружия в целях самообороны

ПЕДАГОГИКА И ПРАВО

Зорина Н. С., Царькова Е. Г.

Понятие эстетического воспитания среди несовершеннолетних осужденных

Кузнецова И. В., Фахретдинова Г. Ф.

Профессиональная ориентация как ключевое звено самоопределения молодого поколения

Хутько Т. В., Умерова А. Ш.

Формирование основ гражданственности и патриотизма у студентов юридических вузов в рамках преподавания дисциплин гуманитарного цикла

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Долженкова Е.

Вызовы для языковой и национальной принадлежности в «молодых» политико-правовых системах

Карпушкин А. В.

Отдельные проблемы правового регулирования законодательного процесса в России

Мануков Т. М.

Роль права в трансформации политических режимов

Петроградская А. А., Скворцов С. А.

Деформация субъектов правовой системы в борьбе за глобальное цифровое лидерство

Ревина С. Н., Дворянчиков В. М.

Цифровое пространство и права человека

Сангаджиев Б. В., Моисеев И. А.

Правовая природа Федерального Собрания Российской Федерации

Фадеев К. В., Арчибасов М. Е., Корниенко К. А.

ЦУР как институт эффективной реально-имитационной корреляции властно-управленческих отношений в Республике Башкортостан

Абрамов В. С.

К вопросу о правовом положении российского мегарегулятора и отдельных аспектах издания официальных разъяснений Банка России

Хаминский Р. А.

Проблемы обеспечения информационной безопасности субъектов цифровой экономики

СОЦИОЛОГИЯ И ПРАВО

Шацкая Е. А.

Теоретико-методологическое исследование социального института «Государственная гражданская служба»

ЯЗЫК И ПРАВО

Латыпова Э. Р., Гафарова А. М., Миниярова Г. Р.

Коммуникация в лидерстве: создание доверия и стимулирование к действию

ЭКОНОМИКА. ПРАВО. СОЦИУМ

Греков И. Е., Фирсова О. Н.

Рост малого и среднего бизнеса как стратегический приоритет Российской Федерации

Чумаков А. С., Рак Е. А., Латвайтис О. А.

Совершенствование инструментов антикризисного управления организацией

Мин Юе

Изучение российской системы лесной сертификации

Тын В. К.

Обеспечение качества музейных услуг в России и за рубежом

ФИЛОСОФИЯ. ПРАВО. СОЦИУМ

Абрарова З. Ф., Гребнев К. В., Абраров И. И.

Философское осмысление государственной семейной политики в свете взаимоотношений семьи и государства

Баиров А. С., Попова И. Н.

Цикличность истории развития правоохранительной системы России

Бегичева А. Г.

Формирование сетевой личности в эпоху постмодерна: философский анализ

Бикметов Е. Ю., Лукьянов А. В., Пушкарева М. А.

Социокультурное измерение политической сферы общества: теоретико-методологический аспект

Васильева Е. Н.

Гражданско-правовые и религиозные нормы: сравнительный анализ

Виноградова В. И., Кожурин А. Я., Романенко И. Б.

Взаимосвязь человека и природы в мировоззрении Кирилла Туровского

Михаленко Н. А.

Сущность и содержание феномена современной киберпреступности: социально-философский анализ

Третьяков Я. А.

Биотехнологическая революция и трансформация человека

Хазиев З. А.

О некоторых причинах пребывания человека в пространстве незначительного

Щербакова М. П., Александрина Н. М., Парилов О. В.

Формирование этического корпуса в ранней восточно-христианской аскетике

Гуторов Ю. А.

Истоки и основные положения доктрины евразийцев

Коленко Э. А.

Феномен насилия в работе И. А. Ильина «О сопротивлении злу силою»: культурфилософская интерпретация

Кузьменко А. А.

Научно-философское осмысление взаимодействие категорий «эко» и «эрго» в решении задач дизайна биосфероориентированной среды жизнедеятельности человека

Лукманова Р. А.

Благотворительность как общественное явление современности

Шакирова Г. Ф.

Семья как важная система солидарных отношений в современном российском обществе

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ

Князьков А. С.

Взгляд профессионалов на феномен «воров в законе» (рецензия на монографию А. П. Божченко, Р. Г. Ардашева, Н. Н. Китаева «Воры в законе» глазами следователя и эксперта)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЛУКАШУКСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2026»

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Будем помнить…

Памяти профессора Льва Леонидовича Попова

ЕврАзЮж – сила юридических знаний

PERSONA GRATA

В. А. Карташкин:

Международное право как жизнь и судьба. Сила международного права и будущее прав человека в современном мире

Интервью с доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Российской Федерации Карташкиным Владимиром Алексеевичем

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

БУРЬЯНОВ Сергей Анатольевич

кандидат юридических наук, доцент, научный руководитель Global Law Forum

БУРЬЯНОВ Максим Сергеевич

магистр юриспруденции, аспирант, Институт экономики, управления и права, Московский городской педагогический университет; эксперт Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА И ПРАВО СИЛЫ. ЧТО ПРИВЕЛО К ОБОСТРЕНИЮ СИЛОВОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВА ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ К УСТОЙЧИВОМУ ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННОМУ РАЗВИТИЮ? ЧАСТЬ 1.

В статье исследуются проблемы глобализации миропорядка и доминирования права силы в современных международных отношениях. Рассмотрены основные тенденции и причины обострения силового геополитического противостояния в условиях современных глобальных процессов 4.0, а также определены стратегические направления развития международного права для их урегулирования. Делается вывод, что преодоление глобальных вызовов, включая военные, требует эволюционной смены парадигмы цивилизационного развития с неустойчивой государствоцентричной на управляемую человекоориентированную. Для этого необходимо существенное реформирование международного права, как науки, системы принципов и норм, а также совокупности учебных дисциплин. Обосновывается необходимость реформирования универсальных международных правовых принципов и норм в целях создания условий для реализации принципа неприменения силы или угрозы силой с учетом глобальных процессов и негативных последствий 4.0 на основе принципиально новой неполярной модели международных отношений. В целях достижения глобальных взаимоуважения, доверия и сотрудничества предложен переход от юридически не корректной и не эффективной концепции религиозной свободы к инновационной концепции свободы мировоззренческого выбора, обеспеченной мировоззренческим нейтралитетом государств. Сделан вывод, что в средне- и долгосрочной перспективе сохранение и устойчивое человекоориентированное развитие человеческой цивилизации потребует существенной трансформации миропорядка через развитие глобальных права, управления, образования (включая юридическое образование), в свою очередь основанных на приоритете цифровых прав человека, воплощающих свободу, равноправие и справедливость в условиях глобальной цифровой трансформации.

Ключевые слова. Мировой порядок, глобальные процессы 4.0, цифровая трансформация, глобальные негативные последствия 4.0, международные отношения, геополитическое противостояние, международное право, права человека, цифровые права человека, свобода мировоззренческого выбора, мировоззренческий нейтралитет государств, устойчивое человекоориентированное развитие.

Пристатейный библиографический список

1. Бжезинский 3. Великая шахматная доска: (Господство Америки и его геостратегические императивы) / Пер. с англ. О. Ю. Уральской. – М.: Международные отношения, 1998. – 448 с.

2. Бирюков П. Н., Бурьянов С. А. Инсур Фархутдинов: Обеспечение мира и безопасности в Евразии (Международно-правовая оценка событий в Сирии): интервью с доктором юридических наук, главным редактором «Евразийского юридического журнала» Инсуром Забировичем Фархутдиновым // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 10 (89). – С. 8-15.

3. Бурьянов С. А., Бурьянов М. С. В поисках адекватного миропорядка. Будущее верховенства права в эпоху цифровой глобализации 4.0 // Век глобализации. – 2024. – № 2 (50). – С. 127-140. DOI: 10.30884/vglob/2024.02.10

4. Вылегжанин А. Н., Нефедов Б. И., Воронин Е. Р., Магомедова О. С., Зотова П. К. Понятие «порядок, основанный на правилах» и международное право // Московский журнал международного права. – 2021. – № 2. – С. 6-21. DOI: 10.24833/0869-0049-2021-2-35-60

5. Киссинджер Г. Мировой порядок. – М.: АСТ, 2015. – 226 с.

6. Кочетов Э. Г. Глобализация: прорыв в правовом сознании и мышлении. (Лукашук И. И. Глобализация, государство, право. XXI век. – М.: Спарк, 2000. – 279 с.) // Право и политика. – 2001. – № 5. – C. 148-151.

7. Куксин И. Н. Проблемные аспекты, влияющие на качество современного профессионального юридического образования // Ценности и смыслы. – 2014. – № 2 (30). – С. 74-77.

8. Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации // Журнал российского права. – 2002. – № 3. – С. 115-128.

9. Лукашук И. И. Глобализация и государство // Журнал российского права. – М.: Норма, 2001. – № 4. – С. 64-75.

10. Лукашук И. И. Глобализация и право // Государство и право. – 2005. – № 12. – С. 112-115.

11. Лукашук И. И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М.: Спарк, 2000. – 279 c.

12. Лукашук И. И. Глобалистика: новый уровень мышления // Российская юстиция. – 2003. – № 5. – С. 71-72.

13. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 415 с.

14. Лукашук И. И. Международное право: особенная часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов. Лукашук И. И. –М.: Волтерс Клувер, 2005. – 517 с.

15. Лукашук И. И. Мировой порядок XXI века. (Глобализация) // Международное публичное и частное право. – 2002. – № 1. – С. 4-10.

16. Фархутдинов И. З. Версальско-вашингтонская система – 20 лет мира. опыт доктринального исследования проблем формирования современной модели международных отношений в контексте развития международного права // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 5 (144). – С. 36-43.

17. Фархутдинов И. З. Война и мир в контексте международного права. опыт доктринального исследования проблем формирования современной модели международных отношений в контексте развития международного права // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 2 (141). – С. 25-33.

18. Фархутдинов И. З. Доктрина о вестфальской мирной системе: мифы и реалии // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 6 (133). – С. 21-31.

19. Фархутдинов И. З. Постутрехтская Европа – нескончаемые войны в XVIII в. опыт доктринального исследования проблем формирования современной модели международных отношений в контексте развития международного права (продолжение) // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 12 (139). – С. 22-33.

20. Фархутдинов И. З. Распад Венской системы международных отношений на рубеже XIX-XX вв. опыт доктринального исследования проблем формирования современной модели международных отношений в контексте развития международного права // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 3 (142). – С. 22-30.

21. Фархутдинов И. З. Роль революций в становлении международного права. опыт доктринального исследования проблем формирования современной модели международных отношений в контексте развития международного права // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 1 (140). – С. 15-21.

22. Фархутдинов И. З. Утрехтский мирный договор: начало или конец Вестфаля? Опыт доктринального исследования проблем формирования современной модели международных отношений в контексте развития международного права (продолжение) // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 10 (137). – С. 23-29.

23. Фархутдинов И. З. Эволюция международного права — от Вестфаля до Версаля: монография. – М.: ИНФРА-М, 2024. – 446 с. – (Научная мысль). – DOI 10.12737/2135819.

24. Фархутдинов И. З. Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 гг. кто развязал первую мировую войну. опыт доктринального исследования проблем формирования современной модели международных отношений в контексте развития международного права // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 4 (143). – С. 29-36.

25. Чумаков А. Н. Основные тренды мирового развития: реалии и перспективы // Век глобализации. – 2018. – № 4 (28). – С. 3-15. DOI: 10.30884/vglob/2018.04.01

26. Buryanov M. Global digital human rights in the implementation of the Global Digital Compact. – Kindle Edition, 2024. – 491 p.

27. Кaplan М., Brown М. The Private Sector on the Front Line. Big Tech and the Risky Blurring of Commercial and Security Interests. – [Electronic resource]. – Access mode: https://www.foreignaffairs.com/united-states/private-sector-front-line (дата обращения: 2.02.2025).

28. Fukuyama F. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. – Cornell University Press, 2004. – 186 р.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

БЕНЧУК Екатерина Андреевна

студент Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы, Гуманитарный институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СЕМЕНОВА Кристина Андреевна

старший преподаватель Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы, Гуманитарный институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь представляет собой уникальный для постсоветского пространства интеграционный проект, в основе которого лежит стремление двух суверенных государств к более тесному сотрудничеству. Взаимодействие государств раскрывается через углубление экономических и социальных связей, поддержку во внешней политике, принятие большого количества отраслевых соглашений, упрощение порядка приёма в гражданство, особые условия миграционного учёта. Однако, несмотря на столь высокий уровень интеграции во многих сферах, на данный момент не представляется возможным говорить о двойном гражданстве. По мнению авторов, данный аспект представляет большой научный и практический интерес. В данной статье будут рассмотрены перспективы введения двойного гражданства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Ключевые слова: двойное гражданство, второе гражданство, законодательство о гражданстве, Союзное государство, международный договор.

Пристатейный библиографический список

1. Авакьян С. А. Конституционный лексикон: государственно-правовой терминологический словарь. – М., 2015. – С. 241

2. Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. – М., 2008. – С. 143-144.

3. Решетнева Т. В. Международные договоры Российской Федерации об урегулировании вопросов двойного гражданства: сравнительная характеристика // Вестник Удмуртского университета. – 2023. – № 5. – С. 883-889.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

БОЛЫЧЕВА Маргарита Дмитриевна

министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

НИГМАТУЛЛИН Ришат Вахидович

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и интеграционного права, Институт права, Уфимский университет науки и технологий.

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Торговое представительство как важный инструмент внешнеэкономической деятельности государства имеет длительную историю. Созданные в начале XX века как агентства Министерства торговли и промышленности царской империи, они внесли определенный вклад в развитие торговли с зарубежными странами. В советский период торговые представительства способствовали развитию внешнеэкономических и торговых связей СССР с иностранными государствами, обеспечивали американские поставки по «Ленд-лизу». На современном этапе происходит поиск оптимальных организационно-правовых форм совершенствования этого значимого государственного института и усиления его роли в преодолении санкционного давления и углубления сотрудничества с дружественными странами.

Ключевые слова: торговое представительство, консул, внешняя торговля, СССР, экспорт, информационное обеспечение.

Пристатейный библиографический список

1. Амплеева Т. Ю. Правовой статус института советских зарубежных представительств по торговым и гражданским делам (1917-1940 гг.) // Право и управление. XXI век. – 2019. – Т. 15, № 1 (50). – С. 32-41.

2. Заляев Р. И. Советские торговые представительства в Турции // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – Т. 151, № 2-2. – С. 162-167.

3. Иванов А. С. Страницы истории торговых представительств России за рубежом // Российский внешнеэкономический вестник. – 2006. – № 11. – С. 51-58.

4. Кувейт и Россия в эпоху правления шейха Мубарака Аль-Сабаха: Страницы из русского и британского архивов. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 96 с.

5. Нарышкин А. А. Роль зарубежных представительств в экономической дипломатии Советского Союза // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. – 2021. – № 2 (28). – С. 155-163.

6. Нигматуллин Р. В. Цифровая дипломатия как инструмент внешней политики // Цифровые технологии и право: Сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции. В 6-ти томах, Казань, 23 сентября 2022 года. Том 2. – Казань, 2022. – С. 325-334.

7. Озеров О. Б. Карим Хакимов: летопись жизни (о судьбах ислама и коммунизма в России). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2020. – 232 с.

8. Тетерюк А. С., Бондарев М. Д. Институт торговых представительств Российской Федерации на современном этапе: Оценка промежуточных итогов его реформирования // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2022. – Т. 14, № 2. – С. 202–232.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

КУДРЯШОВ Владислав Васильевич

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и гражданского права, Юридический факультет, Государственный университет просвещения; действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ПРАВОПОРЯДКА: ИСЛАМСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Современная международная финансовая система по типу регулирования фрагментирована на две части – традиционную и исламскую. Первая основана на светских (христианских) правилах, вторая – на религиозных нормах ислама. Они переплетаются и взаимодействуют. Современной тенденцией является усиливающаяся институциализация мирового исламского финансового сектора, его укрепление и развитие, а также интеграция с традиционным сектором и усиление влияния на него и на национальные финансовые системы немусульманских стран.

Глобальный рынок исламских финансовых инструментов находится в стадии роста, растет количество исламских коммерческих банков и других финансовых институтов. Предполагают, что сети (networks), основанные на религиозном принципе, могут решать существенные проблемы и, в целом, будут играть более серьезную роль во многих государственных вопросах (таких как окружающая среда и неравенство), чем светские объединения.

Автор полагает, что в условиях трансформации глобального миропорядка исламские финансовые институты могут занять ключевые места в глобальной финансовой архитектуре, а исламские формы финансирования стать альтернативной моделью международных финансовых отношений.

Ключевые слова: глобальная финансовая архитектура, трансформация миропорядка, исламское финансирование, интернационализация, альтернативные финансовые отношения, международные организации, устанавливающие стандарты

Пристатейный библиографический список

1. An introduction to Islamic finance. Chartered Institute of Management Accountant. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cimaglobal.com/Study-with-us/Islamic-finance-qualifications/Islamic-finance-resources/Guide-introduction-to-Islamic-finance-/ (дата обращения: 01.01.2015).

2. Islamic Banking Bulletin, June 2014. Islamic Banking Department, State Bank of Pakistan. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2014/IBB-Jun-2014.pdf (дата обращения: 09.01.2015).

3. Saqlain Sh. Internationalising Islamic Finance: Prospects & Challenges. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.islamicbanker.com/articles/internationalising-islamic-finance-prospects-challenges-0 (дата обращения: 06.01.2015).

4. Кудряшов В. В. Интеграция исламского финансового регулирования: глобальный процесс // Финансовое право. – 2017. – № 1.

5. Islamic Financial Services Industry Stability Report 2013, Islamic Financial Services Board (IFSB). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ifsb.org/publication-document/islamic-financial-services-industry-stability-report-2013/ (дата обращения: 27.04.2025).

6. Эль-Корчи М. Исламская финансовая система набирает обороты // Финансы&Развитие, декабрь 2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2005/12/qorchi.htm (дата обращения: 31.11.2023).

7. Sundaram G. K. K. How Crisis–resistant is Islamic Finance? In «International Monetary and Financial Law. The Global Crisis». Ed. by Giovanoli M., Devos D. – New York: Oxford University Press, 2010.

8. Электронный ресурс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ifsb.org/ (дата обращения: 27.04.2025).

9. Электронный ресурс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aaoifi.com/?lang=en (дата обращения: 27.04.2025).

10. Электронный ресурс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.iifm.net/ (дата обращения: 27.04.2025).

11. Financial Stability Board. Key Standards for Sound Financial Systems. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/about-the-compendium-of-standards/key_standards/ (дата обращения: 27.04.2025).

12. Электронный ресурс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/IFSB-17-Core-Principles-for-Islamic-Finance-Regulation-Banking-Segment-December-2015-final.pdf (дата обращения: 27.04.2025).

13. Исламское страхование (такафул): шариат. стандарт №26. Пер. с англ. / Орг. бухгалт. учета и аудита ислам. финансовых учреждений (ААОИФИ); [Ред. совет: Р. Р.Вахитов и др.]. – М.: Исламская книга, 2010.

14. Электронный ресурс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cpifinancial.net/v2/Magazine.aspx?v=1&aid=2561&cat=IBF&in=60 (дата обращения 16.02.2011).

15. По данным ИФСБ он уже принял 30 стандартов, руководящих принципов и технических памяток. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ifsb.org/standards-page/ (дата обращения: 27.04.2025).

16. Электронный ресурс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iirating.com/ (дата обращения: 27.04.2025).

17. Электронный ресурс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lmcbahrain.com/ (дата обращения: 27.04.2025).

18. Электронный ресурс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.isdb.org/ (дата обращения: 27.04.2025).

19. D-8 Organization for Economic Cooperation. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://developing8.org/ (дата обращения: 27.04.2025).

20. D-9 Organization for Economic Cooperation. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://thegulfobserver.com/azerbaijan-joins-d-8-as-new-member-at-cairo-summit/ (дата обращения: 27.04.2025).

21. Уилсон Р. Исламское банковское дело на Западе / Настольная книга по исламским финансам / Ред. М. Кабир Хассан, Мэрвин К. Льюис. – Астана: ИД «Сарыарка», 2010.

22 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lariba.com/company/index.html (дата обращения: 27.04.2025).

23. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.islamic-finance.com/indexnew.htm (дата обращения: 27.04.2025).

24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://islamic-finance.ru/ (дата обращения: 27.04.2025).

25. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.islamicfinancenews.com/ (дата обращения: 27.04.2025).

26. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС Гарант.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

МИКРИНА Валентина Геннадьевна

кандидат юридических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой публичного права, Одинцовский филиал, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России

ОЛЬШАНОВА Юлия Дмитриевна

студент 4-го курса бакалавриата по направлению подготовки «Международное право и сравнительное правоведение», Одинцовский филиал, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В статье рассматривается международно-правовое регулирование борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, являющееся одной из актуальных проблем современного культурного и правового пространства. Анализируются основные международные договоры, включая Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года и Конвенцию УНИДРУА 1995 года, направленные на предотвращение незаконного оборота культурных ценностей и создание механизмов их возврата. Особое внимание уделено правоприменительной практике, трудностям международного сотрудничества и коллизиям национальных законодательств, препятствующих эффективной реституции. Рассматриваются современные тенденции в регулировании данной сферы, необходимость совершенствования механизмов контроля и расширения международного взаимодействия для защиты культурного наследия.

Ключевые слова: международно-правовое регулирование, незаконный оборот, культурные ценности, реституция, международное сотрудничество.

Пристатейный библиографический список

1. United Nations Security Council Resolution 2347 (2017). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.un.org/en/S/RES/2347.-2017 (дата обращения: 17.03.2025).

2. The Unesco Courier: 50 Years of the Fight Against the Illicit Trafficking of Cultural Goods. – 2020. – С. 29. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374570_eng (дата обращения: 17.03.2025).

3. Collectif. L’invention du Grand Louvre. – Éditions Odile Jacob, 2001. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/architecture-urbanisme/invention-du-grand-louvre_9782738110206.php (дата обращения: 17.03.2025).

4. Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одрэ Азуле по случаю Международного дня борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей 14 ноября 2020 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391910_rus (дата обращения: 17.03.2025).

5. Архивные материалы Международного института интеллектуального сотрудничества за период с 1921 по 1954 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unesco.org (дата обращения: 17.03.2025).

6. Кулемзин А. М. Памятники истории культуры и их охрана: учебное пособие для вузов / А. М. Кулемзин. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 103 с. – (Высшее образование). [Электронный ресурс]. https://urait.ru/bcode/559248 (дата обращения: 17.03.2025).

7. Виталий Чуркин: Рерих предвосхитил события века. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.un.org/ru/audio/2015/04/1027591 (дата обращения: 17.03.2025).

8. Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (Лондон, 16 ноября 1945 г.), ст. 1 п. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/2540500/ (дата обращения: 17.03.2025).

9. Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям (Рим, 24 июня 1995 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901898389 (дата обращения: 17.03.2025).

10. Томан Джири. Защита культурных ценностей в случае вооруженного конфликта: комментарий к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Протоколу к ней, подписан. 14 мая 1954 г. в Гааге, и к др. междунар.-правовым актам, относящимся к такой защите: [пер.]. – Москва: Изд-во ЮНЕСКО, Изд. Дом Магистр-Пресс, 2005. – 542 с.

11. Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: the Hague Convention of 1954 Boylan, Patrick J. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000100159.locale=ru (дата обращения: 17.03.2025).

12. Museum International № 185 Vol XLVII, № 1, 1995. – Р. 59. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000102166 (дата обращения: 17.03.2025).

13. Первый Протокол (Гаага, 1954 г.) к Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000152600_rus (дата обращения: 17.03.2025).

14. Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года, Гаага, 26 марта 1999 года, статья 9 (1) и статья 21. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hague_conv_2nd_prot.shtml (дата обращения: 17.03.2025).

15. Inter-Allied Declaration Against Acts of Dispossession Committed in Territories Under Enemy Occupation or Control (т. II, гл. 12, § 437). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lootedartcommission.com/inter-allied-declaration (дата обращения: 17.03.2025).

16. Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Italy, Article 12 (§ 472) and Article 37 (§ 450). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://jusmundi.com/en/document/treaty/en-treaty-of-peace-with-italy-1947-treaty-of-peace-with-italy-1947-monday-10th-february-1947 (дата обращения: 17.03.2025).

17. Резолюции Совета Безопасности ООН 686, 2 марта 1991 г., § 2(d), 687, 3 апреля 1991 г., § 15, и 1284, 17 декабря 1999 г., преамбула и § 14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://main.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1991 (дата обращения: 17.03.2025).

18. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/12111286/ (дата обращения: 17.03.2025).

19. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.1999 № 12-П “По делу о проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23938/ (дата обращения: 17.03.2025).

20. Определение Конституционного Суда РФ от 26.02.2021 № 323-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Певзнера Александра Евсеевича на нарушение его конституционных прав статьей 401.6, пунктом 6 части первой статьи 401.14 и частью первой статьи 401.16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26022021-n-323-o/ (дата обращения: 17.03.2025).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ВАСИЛЬЕВ Александр Дмитриевич

аспирант кафедры международного права, Юридический факультет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

СПЕЦИФИКА НОРМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И НОРМОТВОРЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ: НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Статья посвящена проблемам специфики процесса создания норм международного финансового права; создания механизмов глобального финансового регулирования, в части анализа и систематизации общих и отраслевых стандартов регулирования финансовых рынков.

В статье исследуется нормотворческая деятельность неправительственных международных отраслевых организаций, направленная на установление обязательств неформального характера посредством рекомендательных положений и принципов, создаваемых в целях устойчивой стабильности финансовых рынков.

Специфика международного финансового правового регулирования основывается не только на применении норм мягкого права как эффективного механизма защиты интересов финансовых отношений, но и состоит в реализации надзорных функций над капиталом; в установлении обязательств для государств в части мер противодействия финансовым кризисам, способствуя стабильности на финансовых рынках.

Ключевые слова: нормотворчество, обязательства, нормы мягкого права, международные неправительственные организации, обязательства неформального характера, глобальная финансовая система, Совет по финансовой стабильности, компендиум стандартов финансового регулирования, Международная ассоциация свопов и деривативов, Международный валютный фонд, финансовые риски, ограничение ответственности.

Пристатейный библиографический список

1. Boyle А. Soft law in international law-making// Malcom D. Evans (ed.), International law, 2nd edition. Oxford, OUP. 2006. Christine Chinkin. The Making of International Law. Oxford: OUP, 2007. 212 p.

2. Arner D. W., Taylor M. W. The global financial crisis and the financial stability board: hardening the soft law of international financial regulation? // Univ. New South Wales Law J 32. 2009. Pp. 488-513

3. Сильвестров С. Н. Совет по финансовой стабильности как четвертая опора глобальной финансовой системы // Финансы: теория и практика / Finance: Theory and Practice. 2014. № 6. С. 84-91.

4. Brummer C. Soft law and the global financial system // 2nd edition. Cambridge: CUP, 2015.

5. Boyle A. Some reflections on the relationship of treaties and soft law. (1999). № 48. International and Comparative Law Quarterly. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/abs/some-reflections-on-the-relationship-of-treaties-and-soft-law/4014004FC3F86A95D8B1FDB2E2291112

6. Brummer C. A. Compliance-Based Theory of International Financial Law. In Soft Law and the Global Financial System: Rule Making in the 21st Century (Pp. 115-176). Cambridge: Cambridge University Press. 2011. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.cambridge.org/core/books/abs/soft-law-and-the-global-financial-system/compliancebased-theory-of-international-financial-law/AE1CF912A5EFD95223451E5840D63827

7. Brummer C. Minilateralism: how trade alliances, soft law, and financial engineering are redefining economic statecraft. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

8. Костина А. А., Бакунова Т. В. Роль МВФ в оценке перспектив развития национальных экономик. — Текст: электронный // Весенние дни науки: сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (Екатеринбург, 21-23 апреля 2022 г.). Екатеринбург: УрФУ, 2022. C. 1182-1185.

9. Бижан А., Эджазий Э. Исследование роли Международного валютного фонда в процессе разрешения финансовых кризисов на примере Греции // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2021. Т. 29, № 3. С. 524-536. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.22363/2313-2329-2021-29-3-524-536

10. Chen J. Soft Law and the Global Financial System, 25 Emory Int’l L. Rev. 1561 (2011). [Electronic resource]. – Access mode: https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=eil

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ГРУШИН Юрий Олегович

аспирант 3-го курса кафедры интеграционного и европейского права, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

СТАТЬЯ 40 DIGITAL SERVICES ACT И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

В настоящей статье рассмотрена процедура обеспечения прозрачности деятельности цифровых платформ, введенная ст. 40 Digital Services Act. Положения данной статьи обязывают цифровые платформы предоставлять доступ исследователям к своим необработанным данным в целях анализа системных рисков и оценки системы противодействия рискам. При этом ст. 40 DSA фактически возлагает часть полномочий по надзору за деятельностью цифровых платформ на добровольных исследователей для разгрузки национальных и наднациональных органов. Возможность реализации ст. 40 DSA вызывает ряд вопросов, которые, возможно, разрешит принятый Еврокомиссией делегированный акт.

Ключевые слова: цифровая платформа, обеспечение прозрачности, Европейский союз, платформенная экономика.

Пристатейный библиографический список

1. Кашкин С. Ю., Четвериков А. О., Алтухов А. В. Основы платформенного и экосистемного права: учебное пособие / Отв. ред. С. Ю. Кашкин. – Москва: РУСАЙНС, 2022. – 112 с.

2. Helberger N., Samuelson, P. The Digital Services Act as a Global Transparency Regime, VerfBlog, 2024/3/07. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://verfassungsblog.de/the-digital-services-act-as-a-global-transparency-regime/, DOI: 10.59704/06c97b13f47ed11c. (дата обращения: 30.03.2025)

3. Husovec, M. How to Facilitate Data Access under the Digital Services Act (May 19, 2023). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ssrn.com/abstract=4452940 (дата обращения: 30.03.2025)

4. Liesenfeld, A. The Legal Significance of Independent Research based on Article 40 DSA for the Management of Systemic Risks in the Digital Services Act. European Journal of Risk Regulation. Published online 2024:1-13. doi:10.1017/err.2024.61.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

КОРОЛЁВ Павел Сергеевич

аспирант кафедры международного права, Юридический институт, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАЛОГОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ

В статье рассматривается значение международного налогового сотрудничества в контексте устойчивого развития развивающихся государств. Актуальность темы обусловлена недостаточной эффективностью и инклюзивностью существующей международной налоговой архитектуры, которая препятствует достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Автор анализирует инициативы Генерального секретаря и Генеральной Ассамблеи ООН, а также международных правозащитных механизмов, направленных на реформирование международного налогового сотрудничества. Основное внимание уделено предложению разработки рамочной конвенции ООН по налоговым вопросам и необходимости повышения глобальной минимальной налоговой ставки для транснациональных корпораций. В заключении статьи обоснована значимость предложенных реформ для развития и социальной справедливости.

Ключевые слова: устойчивое развитие, развивающиеся страны, цели устойчивого развития, ЦУР, глобальная налоговая архитектура, международное налоговое сотрудничество, ООН, КЭСКП, МБРР, МВФ, Г-20.

Пристатейный библиографический список

1. Абашидзе А. Х. Юридический характер обязательств государств-участников Международных пактов о правах человека // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: юридические науки. – 2009. – № 5. – С. 209-222.

2. Международная защита экономических, социальных и культурных прав человека: учебное пособие / Под. ред. А. Х. Абашидзе. – М.: РУДН, 2020.

3. Солнцев А. М. Изменение климата: международно-правовое измерение // Московский журнал международного права. – 2018. – № 1. – С. 60-78.

4. Сорокина Е. А. Основы международного налогового права / Отв. ред. А. Х. Абашидзе. – М.: РУДН, 1999.

5. Templeton, Jessica, Hillary Rosentreter, and Lynn Wagner. 2025. Summary of the Organizational Meeting of the Intergovernmental Negotiating Committee on the United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation. Earth Negotiations Bulletin/IISD. – Vol. 23. – № 15. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://enb.iisd.org/un-framework-convention-international-tax-cooperation-organizational-session-summary.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ЛИ Исюань

аспирант кафедры международного права, Юридический институт, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ СНГ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ

В представленной статье проведен анализ стратегии Российской Федерации в области международного взаимодействия с государствами-партнерами СНГ в целях противодействия международному терроризму. Степень угрозы терроризма на глобальном уровне непрерывно растет, что подчеркивает значимость тесной кооперации между нациями в данной сфере. Многоаспектное партнерство РФ с членами СНГ ориентировано на реализацию комплексного подхода к обеспечению общей национальной и региональной безопасности. Как продемонстрировано в статье, ключевым фактором данного сотрудничества является разработка и реализация совместных многосторонних и двусторонних соглашений, которые позволяют стандартизировать методы борьбы с террористическими и экстремистскими действиями. Отдельная значимость придается обмену информацией, опытом и стратегиями эффективного противодействия террористическим угрозам, включая преступные финансовые операции, предназначенные для поддержки терроризма. Эффективность данной политической практики во многом зависит от координации действий в рамках СНГ и усиления законодательной базы, направленной на пресечение финансирования терроризма и блокирование попыток легализации доходов от преступной деятельности. Такие меры являются фундаментом для построения устойчивой системы противодействия новым угрозам безопасности и значительного укрепления международного правопорядка.

Ключевые слова: борьба с терроризмом, международное сотрудничество, международное право, Содружество Независимых Государств, международные организации, транснациональная преступность

Пристатейный библиографический список

1. Бартош А. А. Основы международной безопасности. Организации обеспечения международной безопасности [Текст]: учебное пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2024. – 429 с.

2. Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/146045/CIS_AML.pdf.

3. Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 04.06.1999 // Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 9.

4. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран от 17 февраля 2025 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/6258.

5. Соглашение государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма от 05.12.2012 // Законодательство стран СНГ. – 2012.

6. Соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов антитеррористических подразделений в учебных заведениях компетентных органов государств-участников Содружества Независимых Государств от 15.02.2015 // Бюллетень международных договоров. – 2016. – № 12.

7. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 14.09.1999 // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 3.

8. Соглашение об обмене информацией в рамках Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием от 03.11.2017 // Законодательство стран СНГ. – 2017.

9. Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 25.07.2010 // Бюллетень международных договоров. – 2011. – № 1.

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-Ф3 (ред. от 22.04.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – C. 4921.

11. Координационный совет генеральных прокуроров государств-участников содружества независимых государств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ksgp-cis.ru/about (дата обращения: 31.03.2025).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ТАТАРИНЦЕВ Кирилл Юрьевич

аспирант 4-го курса по направлению подготовки международно-правовые науки, Дипломатическая академия МИД России

СОКРАЩЕНИЕ БЕЗГРАЖДАНСТВА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОАФРИКАНСКОГО СООБЩЕСТВА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

Статья освещает международно-правовые механизмы и их применение в целях сокращения безгражданства в странах Восточноафриканского сообщества (ВАС). Согласно докладу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев за 2023 г. в районе Великих Африканских озер, в котором располагается большинство стран ВАС, на 32 % возросло число вынужденно перемещенных лиц и лиц без гражданства. Неразрешенность данного вопроса приводит к повсеместным нарушениям прав человека, возникновению очагов социальной напряженности, маргинализации и обособлению групп населения, вовлечению уязвимых лиц к международной и трансграничной преступности. Описываются усилия ООН и Африканского союза в вопросах решения проблемы безгражданства. Дается оценка участия стран ВАС в соответствующих международно-правовых механизмах.

Ключевые слова: апатриды, гражданство, международное право прав человека.

Пристатейный библиографический список

1. Данельян А. А., Гуляева Е. Е. Глобальная безопасность и международное право. – Москва: Квант Медиа, 2023.

2. Карпович О. Г., Сидорова Г. М., Шангараев Р. Н., Шахалова. А. А. Африка и контуры формирующегося мира. – Москва: Дипломатическая академия МИД России, 2024.

3. Christian B. P. and Thomas G. H. Citizenship as Legal Infrastructure // German Law Journal. – 2024. – № 8.

4. Мустафаева М. М. Конституционное регулирование прав граждан и лиц без гражданства в странах Восточной Африки: сравнительный анализ // Правовая инициатива. – 2011. – № 2 – С. 13.

5. Бэтчелор К. Международная правовая система, касающаяся вопросов безгражданства и доступа лиц без гражданства // Журнал международного права и международных отношений. – 2011. – № 2.

6. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Апатриды и неграждане в свете современного международного права. // Современное право. – 2012. – № 10. – С. 101.

7. Ястребова А. Ю. Международно-правовые механизмы регулирования миграции: доктринальные подходы и опыт Российской Федерации. дис. … на соискание ученой степени докт. юрид. наук. – Москва, 2017.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ТВУМАСИ Ребекка Маами Афиа Фосуваа

аспирант кафедры международного права, Юридический институт, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ КОНВЕНЦИИ ООН ПО БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ ГАНА

В данной статье рассматривается вопрос об осуществлении Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием как одной из основных проблем в Республике Гана. Утрата плодородия почвы, биоразнообразия и растительного покрова, а также сокращение биоразнообразия сделали землю непригодной для сельскохозяйственной и хозяйственной деятельности. В связи с этим ООН приняла ряд резолюций, а правительство также предпринимало целенаправленные и сознательные усилия по внедрению национального законодательства и государственных механизмов для борьбы с этими вызовами.

Ключевые слова: опустынивание, борьба, осуществление, международное экологическое право.

References

1. Imoikor J. Desertification in Ghana: A Problem with Many Faces. – 2023 (5/8/2024]. – [Electronic resource]. – Access mode: https://alafarika.org/4232/desertification-in-ghana-a-problem-with-many-faces/

2. Solntsev A. M. Climate change: international legal dimension // Moscow Journal of International Law. – 2018. – № 106 (1). – Рр. 60-78. (In Russ.)

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ДУБРОВИН Михаил Андреевич

старший преподаватель кафедры Теории и истории государства и права, Юридический институт, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

РОССИЯ И СТРАНЫ МАГРИБ: ДИСКУССИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЁРСТВА И ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

В статье рассматриваются особенности выстраивания межгосударственных связей на примере Российской Федерации и стран Магриб в условиях многополярного мироустройства. Изучены ретроспективные предпосылки, послужившие основой цикличного характера взаимодействия стран-участниц, и правовые основы, регулирующие геополитическое сопряжение. Изложены суждения автора о перспективах всестороннего равного стратегического партнёрства, основанного на соблюдении первичного следования национальным интересам.

Ключевые слова: Россия, Магриб, правовое регулирование, национальные интересы, колониализм, неоколониализм.

Пристатейный библиографический список

1. Cassese A. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 375 р.

2. Lenin V. I. The Socialism Revolution and the Right of Nations to Self-Determination on Institute of Marxism-Leninism. – M.: Progress Publishers, 1968. – 945 p.

3. Nawaz M. K. The Meaning and Range of the Principle of Self-Determination // Duke Law Journal. – 1965. – № 1. – P. 82-101.

4. Данциг Б. М. Забытая страница из истории русско-марокканских отношений в последней четверти XVIII в. // Ближний Восток. – М., 1976. – C. 146-152.

5. Каграманов А. К. Право на самоопределение народов и формирующийся миропорядок // Актуальные проблемы российского права. – 2023. – № 4. – C. 154-163.

6. Толстых В. Л. Три идеи самоопределения // Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 9. – С. 65-72.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

РОЖНОВ Сергей Николаевич

доктор юридических наук, профессор, декан Юридического факультета, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Рассматриваются отдельные вопросы правового регулирования объектов федерального значения. Отмечается, что правовой порядок декларативного размещения объектов федерального значения на вновь присоединенных территориях не содержит требований относительно планирования таких объектов. Акцентируется внимание на необходимость исследования опыта советского периода территориального размещения объектов, имеющих государственную важность и охраняемых войсками НКВД СССР. Делается обоснование, что правовое регулирование вопросов размещения объектов федерального значения позволяет рассматривать территориальное планирование как способ управления будущим федеральным недвижимым имуществом, а дефиниции такие как «объекты федерального значения», «объекты обороны страны и безопасности государства» и «объекты капитального строительства федерального значения», содержащиеся в правовых актах, регулирующих территориальное планирование, требуют корреляции.

Ключевые слова: территориальное планирование, объекты федерального значения, войска НКВД СССР, недвижимое имущество, правовое регулирование.

Пристатейный библиографический список

1. Балабенко Е. В. Анализ существующей документации по территориальному планированию и градостроительному регулированию административной территории города Макеевки // Актуальные проблемы развития городов: сборник статей по материалам открытой VII Международной очно-заочной научно-практической конференции молодых ученых. – 2023. – С. 16-18.

2. Бараненков В. В. Военное ведомство как система юридических лиц: понятие, сущность и правовая природа // Военное право. – 2019. – № 2. – С. 105-113.

3. Баранов В. П., Минер В. Л., Штутман С. М. Внутренние войска: исторический очерк. – М.: Редакция журнала «На боевом посту», 2007. – 271 с.

4. Беркутов А. С., Климов А. А., Мартынюк Ю. А., Ченцов А. С., Штутман С. М. История внутренних войск МВД России. Т. 3 (1941-1945 гг.): Военно-исторический труд. – М.: Редакция журнала «На боевом посту» внутренних войск МВД России, 2011. – 424 с.

5. Внутренние войска и органы внутренних дел в период Великой Отечественной войны. 1941 – 1945: материалы научно-теоретической конференции, г. Ленинград. – Л.: ВПУ МВД СССР, 1976.

6. Дерюгин А. А., Крижановская Г. Н., Лысенков С. Г., Никонов Д. А. Войска и органы правопорядка Санкт-Петербурга: история и современность: монография. – М.: ИНФРА-М, 2024. – 174 с.